バンダイナムコエンターテインメントの伝統あるエレメカ『ワニワニパニック』が、小学館の雑誌『幼稚園』2020年4月号の企業コラボ付録として登場! 誕生から30年以上の時を経て、なぜワニワニパニックが付録になったのか、担当者に経緯や開発秘話をうかがいました。

『ワニワニパニック』は1989年に誕生し、全国のゲームセンターで大ブームとなったエレメカ(※1)。軽快なBGMに乗って、大きな口を開けてランダムに襲来する5匹のワニをハンマーで叩いて防御・撃退し、スコアを競います。

そんなシンプルなおもしろさで長らく愛されてきた『ワニワニパニック』が誕生から30年以上の時を経て、小学館の幼児雑誌『幼稚園』2020年4月号の企業コラボ付録となり、広い世代からの話題をさらいました。それに続き、2020年6月(予定)には『ワニワニパニックR』として、各地のアミューズメントスポットに復活することに!

そんなブーム再燃の兆しを見せる『ワニワニパニック』が、なぜ今『幼稚園』の付録になったのか、その経緯や『ワニワニパニック』開発当時の裏話などを、担当者にインタビューしました。

※1「エレメカ」はエレクトロニクスとメカトロニクスを掛け合わせた造語「エレクトロメカニカルマシン」の略称で、一般的にはビデオゲームを除いたアーケードゲームを指すといわれています

豪華すぎる『ワニワニパニック』の付録コラボはなぜ生まれた?

――毎号、『幼稚園』の付録は「豪華すぎる!」「本物そっくり」など、完成度の高い企業コラボ付録で話題です。今回の『ワニワニパニック』も、仕様・デザインともにすごい再現性ですね!

大泉:紙の組み立て付録なんですが、モーターユニット付きで、5匹のワニがバラバラに出たり入ったりする動きを再現しています。しかもカウンター付きで、何点取れたかもわかります。

――今回、『幼稚園』の付録に『ワニワニパニック』を選ばれたのはなぜでしょうか?

大泉: 雑誌『幼稚園』ではこれまでアニメや子ども向け番組に関する付録が多かったのですが、2018年の9月号から企業コラボ付録というものに方針を変えました。そして、他社さんのお話で恐縮なのですが、エレメカ付録第一弾として2019年の2月号でメダル落としゲームの付録を作りました。

藪下:あの付録の完成度もすごかったですね。

大泉:あれで「ゲームセンターの筐体機は付録にできる!」という手応えがあり、「次は『ワニワニパニック』をやりたいな」と、すぐに考えたんですよ。それこそ僕自身が子どもの頃、『ワニワニパニック』を楽しんでいた大ファンなんです。

宇出津:『幼稚園』さんからお話をいただき、のちほどモーターユニットの試作を見せていただいたときには、すでに今の付録とほぼ同じ仕様ができていたんですよ。

今回の付録コラボ企画のライセンス担当

大泉:やっぱり点数が出ないとおもしろくないので、ワニと点数のカウンターを連動させる機構を、業者の方にずっとお願いしていたんです。その到達点にたどり着けないと、ワニワニパニックのおもしろさを伝えられませんから。

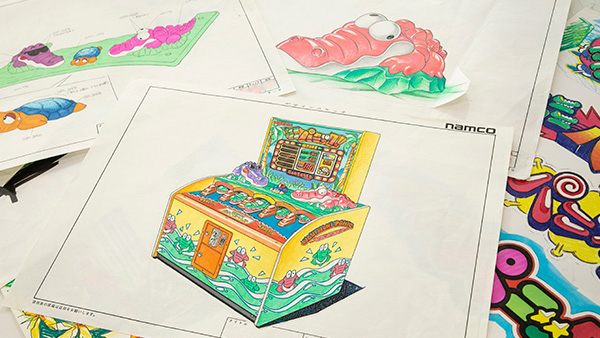

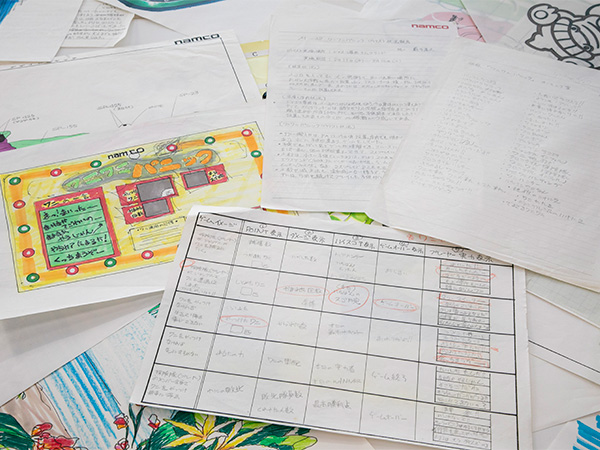

宇出津:それから、開発当時は、手書きの図面や版下原稿を作って業者さんと制作していた時代で、グラフィックや成形品のデジタルデータが揃っているわけではないので、取り急ぎロゴのデータや、筐体の写真が載っている当時のチラシなどを大泉さんにお渡ししたんですが……後日、ほぼ本物と同じ印象の綺麗な試作品を見せられて、「うわあ! すげえ!」と本当にビックリしました。「どうやってデザインを作ったんですか?」と聞いたら、大泉さんが「イラストレーターが資料をもとにしてデータに描き起こしました」と! それで二重にビックリですよ。

そのため付録に使われたデザインはデータのコピーではなく、描き起こしだとか。

大泉:うちの付録をずっとやってくれている凄腕イラストレーターがいるんですよ。開発時の企画担当だった藪下さんと、デザイナーだった三枝さんというレジェンドにも試作品を見ていただき、しかも「よくできていますね」とおっしゃっていただけて、うれしかったです。

三枝:機構もデザインも、本当によくできていましたよ。普通は、ここまでこだわって作り込まないんじゃないかな(笑)。

初代ワニワニパニックの企画担当者。今回の付録コラボ企画では監修を担当

初代『ワニワニパニック』のデザイナー。今回の付録コラボ企画では監修を担当

宇出津:この開発者のおふたりが見て「すごい!」というんだから、何の問題もないですよね。今回の付録の監修について、バンダイナムコエンターテインメントとしてはまったく苦労がなかったです。ただただ、「スゲエッ!!!」しか言ってなかったです。

大泉:今、『ワニワニパニック』を知っている子どもは少ないかもしれませんが、親世代の認知はほぼ100%だと思いますし、何より「ゲーム性がおもしろい」という絶対的な自信がありました。「憧れのエレメカを手のひらサイズの付録にできたら絶対に喜ばれるぞ」という思いがあったので、再現性にはこだわりましたね。

――「憧れのエレメカを手のひらサイズに」ということは、小さなお子様向けの付録としてチューニングしたところは少ないのでしょうか?

大泉:子ども向けに優しくすることは、まったく考えていません(笑)。その理由のひとつは、元々の『ワニワニパニック』のおもしろさが損なわれるのはよくないから。もうひとつは、大人が使っているのと同じものや、扱いがちょっと難しいくらいのものが、子どもにとってはうれしいからです。付録はあえて子ども向けにしないというのが、最近のポリシーですね。

――雑誌が発売されてからの反響はどうでしたか?

大泉:おかげさまで売り切れになりましたし、動く付録なのでSNSに動画を載せてくれる方もすごく多いですね。「毎日楽しく遊んでいます」とか、「出来がすごくて、これが付録なんて信じられない」など、ありがたいご意見をいっぱい頂戴しています。

藪下:しかも『幼稚園』の誌面に、僕と三枝さんを載せていただいたんですよね。

宇出津:開発者の存在を認識することで、「自分も将来ゲームを作る仕事をしてみたい」と思う子もいるかもしれませんよね。

大泉:実は、付録を通して、全国の各家庭で手軽に職業体験をしてほしいなという狙いもあるんですよ。

――今後、バンダイナムコエンターテインメントと『幼稚園』の付録で再びコラボレーションすることがあれば、どんなことを期待されますか?

大泉:今回のように、たとえば『F-1』や『コズモギャングス』など、昔ながらのエレメカを復活させることはどんどんやっていきたいです。特にバンダイナムコエンターテインメントさんとのコラボでは、子どものころに好きだったエレメカを手元に置くという自分自身の夢を、どんどん叶えていきたいですね。職権乱用になっちゃいますが(笑)。

藪下:部屋の中にゲームセンターができるなんて、本当に夢のようですね。コズモギャングスも僕と三枝さんが手がけた仕事なので、僕たちが定年を迎える前に、ぜひ実現させましょう!(笑)

あらゆる世代が楽しく遊べるエレメカを。『ワニワニパニック』誕生秘話

――1989年に『ワニワニパニック』が開発された経緯はどういったものだったのでしょうか? 開発当時のコンセプトやエピソードなども教えてください!

藪下:当時、ゲームセンターで、下から上がってくるモグラをポンと叩く『モグラ退治』というゲームが流行っていました。ただ、奥のほうにいるモグラは子どもには手が届かなかったんですよ。そういう不自由がなく、ゲームセンターであらゆる世代の人が楽しく遊べるエレメカを作ろうという思いから、『ワニワニパニック』が生まれました。ワニが正面から迫ってくる緊張感や遊びやすさ、それにワニを叩けなかったらガブッと噛まれるというスリリングな要素のミックスというのが、コンセプトのひとつでしたね。

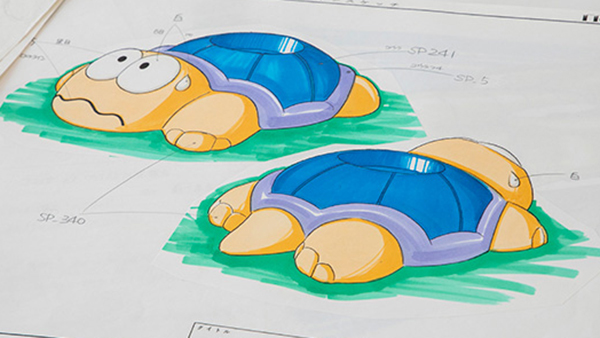

三枝:当時の上司が言っていたのが「何をするのか、どこがおもしろいのかがパッと見でわかるゲームにしろ」ということでした。だからデザイン面でも、ユーザーがワニに噛まれたことをすぐ認識できるよう、それを知らせるカメのキャラを視界に入る位置に置いたわけです。

宇出津:噛まれたときの「ガブッ」という音も、インタラクティブ性を増していますよね。そして、ワニのイラストやデザインも開発時に完成されていて、まったく色褪せない!

.jpg)

三枝:当時はゴキブリやヘビ、サメなどいろいろな敵のアイデアがありましたが、ワニのキャラクターにしてよかったなぁというのは、いまだに思いますね。ワニは怖いけど、ちょっとコミカルで絶妙に憎めないイメージがあるじゃないですか。

藪下:世間が考えるワニのイメージに合っていたと思うんです。当時は斬新だったピンク色のワニを可愛く描いたりして、三枝さんのデザイン力がすごいですよね。

藪下:あとは、子どもを含めいろいろな人が遊ぶゲームなので、当初から安全面に注意を払っていましたね。ワニ本体がゴムの性質を併せ持つ割れづらい素材で、口の中に指が入っても挟まれないように舌のパーツで防ぐ構造となっています。

宇出津:発売後から仕様変更することもなく遊ばれ続けているゲームですからね。

三枝:裏話として、第1ロットのハンマーは赤色だったんですが、叩くとどんどん赤色が剥げ、ワニに付いて血みどろのようになっていくので、次のロットから黄色に変えたんです。そこで、今回の付録のハンマーも黄色にしていただきました(笑)。

藪下:構造やデザインなど、ちょっとした工夫を重ねながら改良してきた思い出がありますね。

話す三枝さんと、驚く一同

――少しずつ進化した部分がある中で、『ワニワニパニック』がずっと変わらず守り続けている部分はどんなところでしょうか?

藪下:ワニを叩くという根幹的な部分のおもしろさとして、叩いたときの爽快感やクリック感は、大事にしてきましたね。今回の付録は、「紙のワニを叩いて、気持ちよさがあるのかな?」と考えたんですが、実際にプレイしてみたら、僕たちが大事にしているおもしろさや爽快感がそのまま再現されていて、圧倒されましたよ。

――その爽快感は、『ワニワニパニック』が長らく愛され続けている理由ですね。

藪下:単純なゲームだけど爽快感があること、そして、時代背景にとらわれず、誰もがいつでも遊べるゲーム性を最初から確立できていたことが、今でも色褪せない部分かもしれません。

宇出津:誰もが遊べるというところでいうと、ワニを叩く反応速度によって難易度が変わるという点もポイントだと思います。ゲーム制作の永遠の課題だと思ってるんですが、初心者と上級者には大きな差があるので、「誰でも楽しめる」ということを実現するのは、実はすごく難しい。でも、ワニワニパニックはそのテーマをクリアできているんですよね。バンダイナムコエンターテインメントが様々なコンテンツ開発で積み重ねてきているアソビの技術が詰まっていることが、長くプレイされ続けている秘けつじゃないかと思いますよ。

藪下:以前、お年寄りのリハビリ用に『ワニワニパニックRT』を作りましたが、それもプログラム自体はあまり変えていませんね。その人なりの遊び方ができる技術(自動難易度モード)が、元から使われていたので。

宇出津:普通のリハビリ用のマシンだとおもしろくないけれど、ゲームなら「チャレンジしたい」とか、「がんばりたい」という気持ちが出せるんです。それがアソビの力。

藪下:デイケアセンターなどに設置すると、おじいさんが好きなおばあさんにいいところを見せたいと、今まで車椅子だったのに立ち上がってプレイしたという逸話もあります。ゲームには、モチベーションにつながる力があるんでしょうね。

大泉:それ、いい話すぎますよ!

――長らく愛されている『ワニワニパニック』は、これからも世代を超えて、多くの方の楽しい思い出を作っていくことになりそうですね!

大泉:今回お話をうかがって、バンダイナムコエンターテインメントさんも読者さんも、付録でみんなが喜んでくださったのがうれしいですし、元々の『ワニワニパニック』が本当にすばらしかったんだな、と深く実感しています。

三枝:エレメカの付録化というのは、我々にとっても貴重な体験でした。

藪下:偶然ですが、狙ったかのようなタイミングで『ワニワニパニックR』も2月に発表されて、不思議なご縁も感じましたね!

宇出津:ナムコで開発、製造、販売を開始してから31年目にリニューアルした『ワニワニパニックR』もぜひ皆さんに長く遊んでいただきたいです!アミューズメント施設の運営やアーケードゲーム機器の開発・販売をしているバンダイナムコアミューズメントともいろいろ企画を考えています。今後も様々な形でエンターテインメントを届けていきたいです。

『ワニワニパニックR』各地のアミューズメントスポットへの登場をお楽しみに!

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

©BANDAI NAMCO Amusement Inc.

1989年の発売以降、幅広いユーザーに愛され、一世を風靡した初代『ワニワニパニック』が、『ワニワニパニックR』となって戻ってくる! 32インチモニターで懐かしのグラフィックが再現され、モニターならではの新しい演出でプレイを盛り上げます。世代や国籍を問わず、誰もが直感的に遊べるアーケードゲーム機です。

『ワニワニパニック』で遊んだことのある方も、はじめて遊ぶ方も、アミューズメントスポットで見かけたらぜひ遊んでみてくださいね。

【取材後記】

子どものころ、夢中で遊んでいた『ワニワニパニック』。手描きのデザイン画を拝見しながら開発秘話をうかがえるなんて、贅沢すぎる時間でした……! そして、大泉さんの遊び心と熱意にも、すっかり引き込まれてしまいました。バンダイナムコエンターテインメントと『幼稚園』が、これからもどんなアソビを届けてくれるのか楽しみです!

取材・文/矢郷真裕子

フリーランスの編集者・ライター。さまざまなゲームキャラクターの感情に触れて感動しながら成長。