25周年を迎えてなお、フライトシューティングカテゴリのNo.1であり続ける『エースコンバット』。ブランドディレクターの河野一聡さんと『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』プロデューサーの下元学さんによる対談後編では、具体的な制作過程の話から、その人気の秘密に迫ります!

シリーズの歴史についてお話をうかがった前編はこちら

You can read this article in English (published March 4, 2021)

河野一聡

下元学

『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』プロデューサー

第2IP事業ディビジョン 第3プロダクション 1課 アシスタントマネージャー

目指すのは「究極のごっこ遊び」! 『エースコンバット』のコンセプトができるまで

――『エースコンバット』シリーズは「エースパイロット体験ができる究極のごっこ遊び」というコンセプトを掲げられています。もともとこのコンセプトは、どのように生まれたものだったのでしょうか?

河野:「エースパイロット体験ができる究極のごっこ遊び」というコンセプトは、シリーズ開始当初からずっと変わらないものですね。ただ、初期はまだ明確に言葉にはなっておらず、TVCMやユーザーのみなさんの感想、当時の開発者の想いなど、いろいろなことが積み重なって定着したんだと思います。

もともと『エースコンバット』はフライトシミュレーターではなく「フライトシューティング」で、リアルなものではなく「戦闘機パイロットごっこ」であることを大切にしてきました。これは自分たちの立ち返りどころでもあって、制作途中にゲーム性がシミュレーターに寄りすぎて、「ごっこ」以上のことを要求してしまったときは、「これは僕らがつくるべきものではない」という話になったりもします。

――『2』のTVCMの中のシチュエーションでも、とある会社の社長さんが社長室で童心に帰って飛行機ごっこを楽しむ様子に重ねられる形で、「超本格的ヒコーキごっこ」というフレーズが登場していますね。

河野:あのCMは(PlayStation®の開発・販売元の)ソニーさんが作ってくださったものですが、シリーズの魅力を上手に表現してくださっていて、僕もお気に入りです。やはり『エースコンバット』の肝は、あくまで「パイロット“ごっこ”」であり、「戦闘機“ごっこ”」だと思っているので。

――お2人は、その「戦闘機“ごっこ”」のおもしろさとは、どんなものだと感じていますか?

河野:僕はもともとナムコに入社した人間ですが、当時のナムコには、「模倣」「競争」「運(偶然)」「めまい」(ロジェ・カイヨワ『遊びと人間』からの引用)という、遊びの四大要素が共有されていて、飛んでぐるぐる回るめまい感や、競争するおもしろさ、ごっこ遊びという模倣のおもしろさなど、『エースコンバット』もまさにその要素を含んでいます。『リッジレーサー』や『鉄拳』も含め、当時のナムコはそのフィロソフィーを大切にして開発していたんです。

下元:空戦の一番おいしいところを抽出するように心がけています。たとえば、長距離からミサイルを当てることではなく、空を駆け回って、相手の攻撃をかわしたりもしながら、目に見える距離で敵機を撃ち落とす。そうした楽しさからは、ブレないように心掛けています。

河野:こうしたことが共有できるのは、一緒に失敗をしてきたからこそですね。25年の歴史のなかで一緒に失敗して、一緒に「お客様って何だろう」、「本当に喜ばれるものは何だろう」と考えて――。それをずっとやってきたメンバーだからこそだと思います。

「プレイヤーの感情を設計する」? 『エースコンバット』の感動体験はち密な作業で生まれる

――では、具体的に『エースコンバット』の制作チームのみなさんならではの作業工程や工夫について聞かせてください。現在、制作に当たっては、タイトルのコンセプトを定めた「コンセプトシート」を活用しているそうですが、これはどんなものなのでしょう?

河野:このコンセプトシートのフォーマットができたのは最近のことですが、内容としては前編でお話した『アサルトホライゾン』発売後の話し合いの際に確認したことが採用されています。それを開発指針になるようにロジカルに組み立てたのが、僕らの「コンセプトシート」です。

下元:『アサルトホライゾン』で失敗を経験した結果、「『エースコンバット』とは何か」を文章で示すようになり、その習慣をフォーマット化して、コンセプト設計シートを作りました。そして実は、今では、それをバンダイナムコエンターテインメントのほかのタイトルも含めて、全社的に導入するようになっています。そのシートの大本をつくったのが、実は河野さんです。

――なるほど! 『エースコンバット』シリーズから始まった試みが、今では全社的な施策になっているのですね。また、『エースコンバット』では、タイトルごとにプレイヤーの感情の流れを示すグラフを作成して共有している、という話もうかがいました。

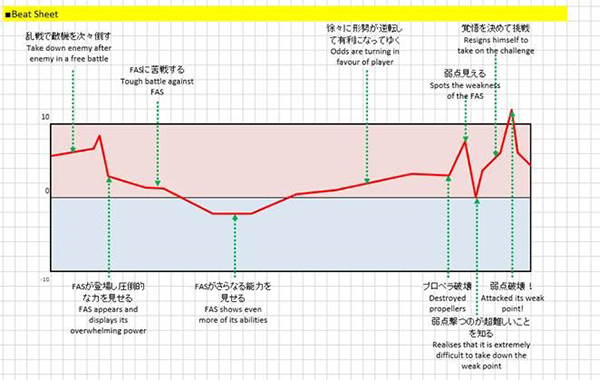

河野:「プレイヤーの感情設計図」ですね。これはミッション内において、遊んでくださるプレイヤーの感情がどんなふうに変化するかを折れ線グラフ形式で表現したものですが、みなさんにゲームの中で人生のような体験をしてもらって、どんなふうに苦楽を経験しながら「英雄になってもらう」のかを考えるために導入しています。『5』から始めたものですね。

きっかけは、楽曲制作時にどこでどんな気持ちになってほしいかを伝えるためだったのですが、後々になってから、実はハリウッド映画でも使われる手法だと知りました。とはいえ、みんな最初は加減がわからず……導入当初はミッション3の段階で早くもテンションがグラフの最大値に到達してしまい、ミッション10あたりになると、数値が倍に膨れ上がったりもしていました(笑)。

そして今では、始めた頃よりもかなり複雑なグラフになってきています。たとえば『7』では、「敵側の感情」「敵側の軍」「味方側の感情」「味方側の軍」、そして「プレイヤーの感情」……といったさまざまな要素を縦軸に据え、タイムラインを横軸に据えて、ゲームのシナリオと感情とを同時に設計していく手法を取りました。

下元:つまり、ゲーム中に登場するすべての人間の感情を折れ線グラフに描いてから、その流れをゲームに当てはめていく、という作業をしていったんです。

――それはものすごい作業ですね……!

河野:あれは地獄だったよね(笑)。

下元:はい。地獄でした(笑)。

河野:とはいえ、その結果、ストーリーで歯抜けになっている箇所や間延びしている箇所が分かり、ミッションの順番を大胆に入れ替えたり、感情がずっと動いていく構成にしたりすることが可能になりました。僕はデザイナー出身ですが、もともと大学時代に卒業研究でダイヤグラム研究をしていたので、世の中の抽象的な物事を図解することは好きなんですよ。

――ほかに、『エースコンバット』の制作チームならではの特徴はあると思いますか?

河野:たとえば、僕や下元は、ロジックを立てながら「お客様が求めていることは何だろう?」と考えるタイプですが、『エースコンバット』の制作チームには、アートディレクターの菅野昌人やナラティブディレクターの糸見功輔のようにアート思考の“天才肌”のメンバーが何人かいて、彼らは理屈では片付けられない自分の感性でお客様が望むものを掴みます。

そのため、彼らに理由を聞いても、「こっちの方がいいからです」としか返ってこないんです(笑)。ですが、僕らのチームでは、もともとの作品コンセプトやステートメントから外れている場合を除いて、彼らのアイデアを信じています。彼らは言葉で表現する代わりに、「お客様にとっていいこと」を肌で感じ取る能力を持っていて、長年の関係性の中で、僕らもそこに信頼を置いて任せるようにしています。

――なるほど。スタッフのみなさんの感性を信じて制作を進めていくのですね。ゲームに登場する戦闘機の権利関係についても、専門のスタッフの方々が対応に当たっているのでしょうか?

下元:そうですね。戦闘機は実際の戦闘機を製造されているライセンサーとコンタクトするチームを含め、多くのミドルオフィス・バックオフィスのチームに支えられて、実現してます。

河野:『7』でも、いろいろな部署の方の協力を目の当たりにしていて、「僕らがコンテンツに集中して、お客様のことだけを考えられるのは、こういう方たちが裏でサポートしてくれているからこそなんだな」と改めて感じました。これは『エースコンバット』だけではなく、バンダイナムコエンターテインメントのいいところかもしれません。僕は他部署のメンバーに何かしてもらったときは、メール返信時に予測変換などを使わず、「ありがとうございます。感謝しています。」と一文字ずつ手打ちで返しています。

航空自衛隊小松基地にてF-15Jを取材した時の様子

――なるほど。手書きの手紙と同じような気持ちで返信をしているのですね。

河野:そうですね。2019年に『エースコンバット7』を出したときも、膨大な数の方々がサポートしてくださったので、「この1年間で何度感謝の気持ちを打ち込んだだろう」と、その規模を実感しました。つまり、「ゲームタイトルとは、これだけの感謝と引き換えに出来上がるものなんだな」と。これはもちろん、ファンのみなさんに対しても同じ気持ちです。

シリーズ開始25周年を迎えて――。制作陣による、シリーズやファンへの想い

――河野さんと下元さんは、頻繁にファンの方々への感謝を言葉にしているイメージがあります。制作チームにとって、ファンのみなさんはどういう存在だと感じていますか?

河野:上手い言葉がすぐには思いつかないですが……僕個人としては、同志でもあるものの、決してそれだけの存在ではない、という感覚です。『エースコンバット』のファンのみなさんは、時には厳しい評価者であって、そうあってもらえることに、僕らは感謝をしています。ファンは「何でもいい」わけではなく、みなさんにとってエースコンバット自体に幸せを感じたり、熱狂であったり、感動できるような体験を提供してはじめて、僕らのことを認めて応援してくださる存在で。「次も感動を与えてくれるだろう」と、僕らを信頼して期待してくれている存在だと思うんです。

下元:その話がベースにあったうえで、ここ最近はお客様の求める価値が多様化して、年々そのすべてに応えることが難しくなってきているとも感じます。ファンのみなさんがひとつの母集団ではなくなってきていますから、こちらもひとつの答えを出すだけではやっていけない時代といいますか。その辺りは、僕らもこれからの課題だと思っています。

河野:そしてもちろん、根底にあるのは、「シンプルにお客様の喜ぶこと、満足を超えた感動することをやろう」ということです。大きな挫折を経て、それを本気で信じるチームとして成長してこられたのかな、と思っています。

サウンドディレクターの渡辺量さん自ら観客を沸かせる

――25周年を経て、これからの『エースコンバット』シリーズについてお2人が楽しみにしていること、感じていることがあれば、最後に教えてください。

河野:ブランドディレクターという視点でいえば、「IPを世界へもっと広めたい」という気持ちです。やはり僕らの場合は、ゲームによってお客様に楽しさと感動を提供するのが何よりの目標です。そして今は、『7』の発売からしばらく経って、「次はこういうことを突き詰めれば、お客様により楽しんでもらえるのかな」と、妄想を始めているような段階ですね。作品を出した直後は頭の中が空っぽになって、何もアイデアが出てこない状態になるんですが、そこからさまざまなインプットが溜まってきて、やっとおもしろいことを考えられる時期になってきたかな、とは感じています。

下元:僕も「IPを広めたい」という話でいいますと、『7』では12の言語に対応し、販売数200万本を達成することができました。ですが、より多くの地域の方に『エースコンバット』を楽しんでいただきたいので、今後も対応する言語や、販売する地域をもっと広げていきたい、とも思っています。また、世界中にはさまざまな戦闘機がありますから、これまでのシリーズには出てきていない戦闘機も、登場させていけたらいいなと。

河野:そうやって、「お客様の感動価値をあげていきたい」。これが、僕たちの想いです。今後バンダイナムコエンターテインメントが世界のトップレベルで戦っていくにあたっては、ハイエンドなコンテンツが必須になりますが、それを実現するタイトルのひとつが、『エースコンバット』だと思っています。ですから、『エースコンバット』を世界で存在感を示せるコンテンツに育てていきたいですし、このシリーズが、よりお客様の感情を動かす存在であってほしい、とも思っています。

【取材後記】

『エースコンバット』の歴史を振り返っていただいた前編に続き、この後編では、おもしろいコンテンツを生み出すためのチーム論や発想法をうかがいました。なかでも印象的だったのは、お二人がつねに、「お客様視点」をゴールに据えて話を進めている雰囲気でした。

『エースコンバット』の歴史は、制作陣の情熱と、ファンのみなさんの熱気によって生まれたもの――。それを改めて感じる機会でした!

【取材・文 杉山 仁 プロフィール】

フリーのライター/編集者。おとめ座B型。三度の飯よりエンターテインメントが好き。

『エースコンバットシリーズ』 ブランドディレクター

第2IP事業ディビジョン 第3プロダクション ゼネラルマネージャー