9月に開催された『CEDEC 2019』には多くの技術者が集まり、未来のエンターテインメント創造のためのアイディアの共有が行なわれました。その中から、話題のMR(複合現実)技術を使ったリアルワールドエンターテインメントについての取り組みをご紹介します!

国内最大級のゲーム開発者のカンファレンス『CEDEC 2019』

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会「CESA」が主催する『CEDEC』(『Computer Entertainment Developers Conference』)は、『東京ゲームショウ』内で開催されていた技術説明会が独立して生まれた国内最大級のゲームの開発者向けの技術カンファレンスです。

パシフィコ横浜に到着すると、会場入口には先端技術を生かした様々な製品の体験/説明ブースがずらりと並び、多くの開発者の方々で溢れています。

3日間にわたって行なわれるセッションでは、国内のトップクリエイターの方々が多数登壇。バンダイナムコグループからも、多くのセッションを開講いたしました。

ゲーム業界の最新技術や知識が集約!日本最大のゲーム開発者向けカンファレンスに参戦

今回は、最終日に行なわれたMRエンターテインメントについての講演「現実が主役! 未来のリアルワールドエンターテインメントにむけた挑戦」を取材しました!

横浜とオーストリアを繋いで語られた、MRエンターテインメントの可能性

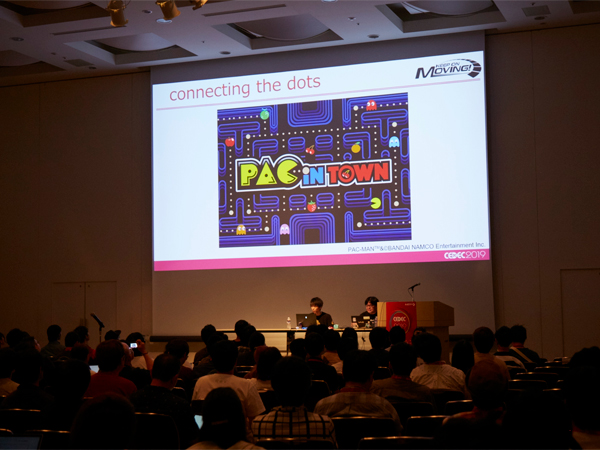

バンダイナムコ研究所の本山博文氏、岩田永司氏、山内博貴氏の3名が「現実が主役! 未来のリアルワールドエンターテインメントにむけた挑戦」というタイトルでMR技術を使ったエンターテインメント開発について、実際の事例を紹介しながら講演が行われました。

MR(Mixed Reality/複合現実)とは、仮想空間内で様々な体験ができるVR(仮想現実)と、現実の空間を先端技術で拡張するAR(拡張現実)をミックスし、仮想空間と現実世界とをリアルタイムで繋ぐ技術のこと。

まずは本山さんから、2009年にマイクロソフト社が発表した「Kinect」の登場をきっかけに、コントローラーで操作するのではなく、自らの体を動かしてゲームを体験できるようになったエンターテインメントの変化についての解説がありました。

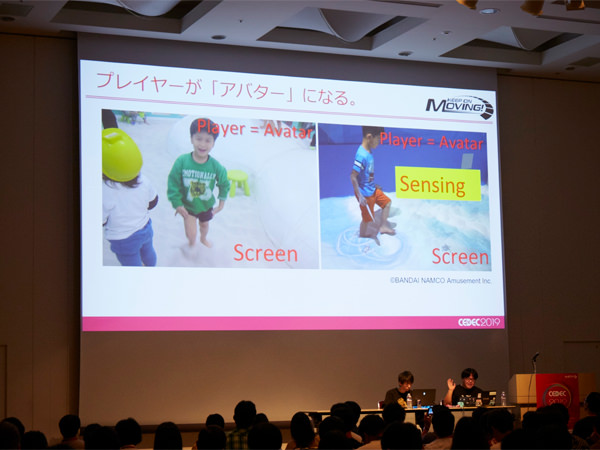

具体的には、「デジタルプレイグラウンド」と呼ばれる、遊具にプロジェクションする屋内遊び場の例として砂場に海をプロジェクションして海遊びが楽しめる「屋内砂浜 海の子」が説明され、次に、Kinectと同じくマイクロソフト社から2015年に発表された「Microsoft HoloLens」でMR(Mixed Reality/複合現実)がヘッドセット越しに手軽に体験できるようになったとの紹介がありました。

中でも印象的だったのは、水なしで海を再現したお子さん向けのデジタルプレイグラウンドアトラクション「屋内砂浜 海の子」や「屋内・冒険の島 ドコドコ」の開発秘話。プロジェクション技術や流体シミュレーションを使って屋内に本物と錯覚するような海や砂浜を出現させるこのアトラクションでは、本山さんのお子さんが雨の日に水たまりでバシャバシャと遊ぶ姿がヒントになったことなどが語られ、自らの体を動かして楽しむエンターテインメントならではの開発方法や発想法が語られていきました。

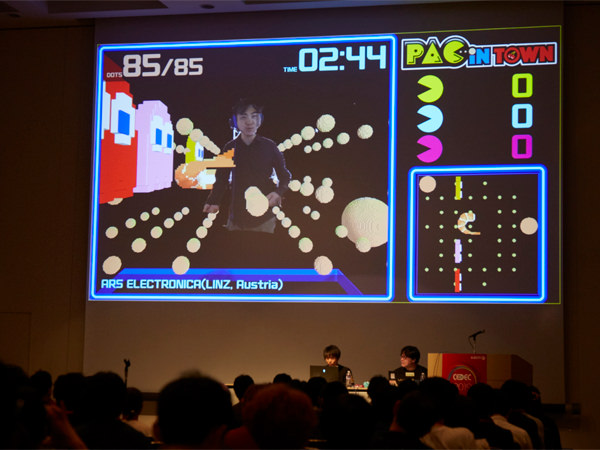

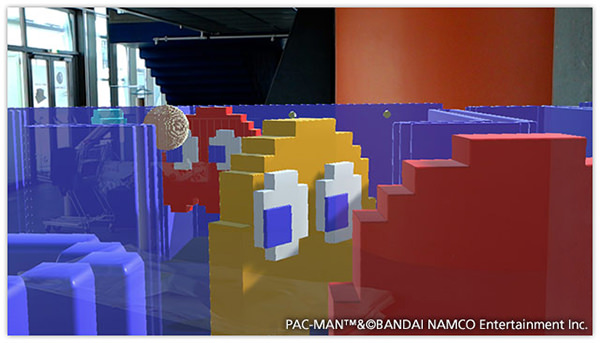

ちょっと実験をしたいと思います、という言葉の後遠く離れた欧州のオーストリアとの中継がつながり、ホログラムでパックマンの世界に入り込んだ岩田永司さんが登場!

『Ars Electronica』に出席するためオーストリアのリンツに滞在中の岩田さんが、ホログラムで横浜会場の本山さんや来場者とコミュニケーションを取りながら、地理的な制約を越えたセッションを展開しました。

岩田:実際に遊べるゲームを講演用にアレンジして発表しました。講演のような学びの場にエンターテインメントを持ち込むのは興味深いことだと思います。また、通信の技術的な不安はありましたが、それ以上に会場の反応が見えないのが不安でした。現場で登壇するとき以上に聞き手を意識しながら話すよう心掛けました。

この講演を通して感じた事は、MR技術を使ったエンターテインメントでは、「現実の魅力を再発見する」のが何よりも大切だということ。先端技術を使ったエンターテインメントと聞くと、一見技術的な研究が最も重要に思えるかもしれませんが、それだけでは面白いエンターテインメントを生み出すことはできません。

仮想現実と現実を融合させるMRエンターテインメントにおいては、現実とのかかわりあいが非常に大きなポイントを占めるため、むしろ私たちが普段暮らす現実世界の魅力を深く考えることが、面白いアソビを生み出すための最大のヒントになるとのこと。

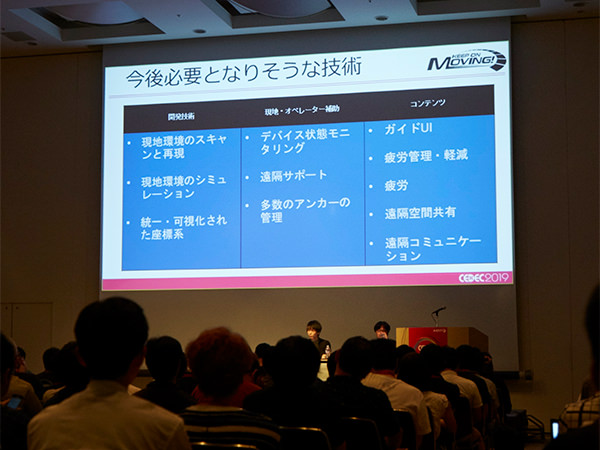

複数人によるゲーム体験から、より規模を広げた街を舞台にした体験に至るまで様々なテーマを横断しながら、MR技術の今後の展望や長く持続可能なコンセプトについて行なわれたセッションは、大盛況のうちに終了しました!

開発者の方々に聞く、MRエンターテインメントの楽しさ、可能性

セッション終了後、横浜会場にて登壇した本山さん、山内さん、そして『CEDEC 2019』で行なわれた別のセッション「図・数式・シェーダプログラムで実現するプロジェクションマッピング ~「屋内・冒険の島 ドコドコ」の事例~」に登壇された石井さんにお話をうかがいました。

――セッション、大変おつかれさまでした! 今回の講演はホログラムで横浜とリンツを繋いだユニークな形式になっていましたが、これはどんなふうに生まれたアイディアだったのでしょうか?

本山:実は、当初は私と岩田が横浜の会場に集まって講演をする予定だったのですが、岩田が『Ars Electronica』に出演するためにリンツに行くことになり、その解決策として準備したのが今回のホログラムでの講演方法でした。もちろん、私ひとりが登壇して講演をすることもできますが、我々のセッションのテーマは未来のMRエンターテインメントにまつわるものでしたから、その技術を応用した、これまでにない新しい講演方法が実現できないかと考えたんです。そこで、マイクロソフトさんに相談をして『Azure Kinect』という新しいデバイスを使い、『PAC IN TOWN』の中に岩田がホログラムで登場する形式を取りました。

――他にはない試みとあって、準備もとても大変だったのではないでしょうか。

山内:今回は多くのセッションが行われる『CEDEC』での講演ということもあり、転換の時間が20分ほどしかありませんでした。ですから、時間内で準備を済ませること自体がとても大変でした。前日に初めてリハーサルをすることができたのですが、その際にもかなり時間がかかっていましたので、ひとまずは講演を終えることができてホッとしています。

本山:技術的にはまだ初歩的なもので、もちろん完璧ではありませんでしたが、聴講者(オーディエンス)と講演者(スピーカー)の関係性を、これまでのものとは変えてみようという試みとして挑戦させていただきました。

――講演の内容として印象的だったのは、先端技術の領域においても大切なのは「人」で、MR技術は「現実の素晴らしさを再発見するものでもある」というお話でした。

本山:MR技術を使って現実を舞台にするときには、現実世界のどういったものが使えて、どういった感覚が有効になるのか、ということを考える必要があります。その際、たとえば人間が体験した記憶や思い出を呼び覚ませるような要素は、とても有効なものになるんです。これは、私たちも研究・開発を進めていく中で辿り着いたものでした。

たとえば、ホロレンズが出た際も、私は当初、デジタル技術の素晴らしさに心を奪われていました。ですが、当時石井がぽつりと言ったことに、ハッとさせられたんですよ。石井曰く「ホロレンズは映像表示装置でもあるけども、それよりもむしろ注目すべきは、環境認識装置としての性能である。その認識があるからこそ、デジタルな映像が現実の環境と一体化した世界が表現できるんだよ」と。つまり、「センサーで現実の世界を認識している」ことの重要性=「現実の重要性」に気づきました。

本山:そこから研究を重ねていく中で、2017年の『Ars Electronica』では、複数人で遊べるパックマンのMRアトラクションをつくりました。これは、1980年に『パックマン』が出たときにNYで行なわれた、人々がパックマンとゴーストのコスプレをして街の中でパックマンを遊んでいるように走り回るハロウィーンでの出来事をヒントにしたもので、「『パックマン』の世界観を現実でも体験したい」と考えた当時の人々の夢をMR技術によって現実に実現するための試みでした。

この施策は非常に好評で、体験者の方に「遊び心を喚起させてくれて、楽しく遊んで、知らない人とも繋がることができる、『新しいソーシャル体験』ですね」と言っていただいたことが、2018年の『SIGGRAPH Asia』での「UNI-CUB」を使った『PAC IN TOWN x UNI-CUB』に繋がりました。『SIGGRAPH Asia』では遊んだ感想を現実世界に表示することで、人々の感想が積み重なるソーシャルな要素をより追求し、年配のアメリカ人の方に、「ずっと夢見ていたことを実現してくれた」という感想もいただきました。

――ますます進化する先端技術によって、未来のアソビはどう変わっていくでしょうか?

本山:今回の『CEDEC 2019』での水口哲也さんによる基調講演「ゲームの、そのさらに先へ – 新たな体験の創造に向かって」でも、MR技術が普及する可能性についてお話されていて、そこでは「活版印刷技術以来の、600年ぶりの変化が起きる」とおっしゃっていましたが、我々も、この技術によって現実がガラッと変わる可能性を感じています。

かつては自宅のPCの画面の中にあった情報を、現在ではスマホによってどこにでも持ち歩くことができるようになりました。今度はその画面を越えて、現実世界で色々なものが触れるようになる未来がやってきます。物理的な空間も、時間も越えられるようになるはずですから、ゲームだけでなく、世の中自体が大きく変わってくでしょう。そして、それらがすべて、ゲームの技術を応用した“アソビ”を含むものになっていくのではないかと思っています。

石井:触るという意味では、3Dプリンタのような技術もどんどん進化していくはずです。今の技術ではまだ出力するのに一晩ほどかかってしまうのですが、出力される様子自体が楽しいので、ずっとその様子を見てしまうんです(笑)。この感覚は例えば、30年ほど前にCGを描くのに1コマ1分ぐらいかかるので数十秒程度のアニメーションができるのに一晩かかった頃に似ているんですよ。

ですから、あと30年ほど経てば、遠隔地にあるモノを、一瞬で出力できるような時代になる可能性だってあるかもしれません。そうすれば、よりインタラクティブ性が増して、面白いアソビが生まれることでしょう。

山内:たとえば、日本とアメリカのような離れた場所にいる人々で、キャッチボールができるようになるかもしれませんね(笑)。そんなふうに、地理的な制約を越えてより深く人々が繋がったり、コミュニケーションを取ったりもできるようになるかもしれません。

本山:様々な領域に“アソビの技術”を応用することで、未来の私たちの日常も、より面白く、楽しいものになっていくことに期待をしています。

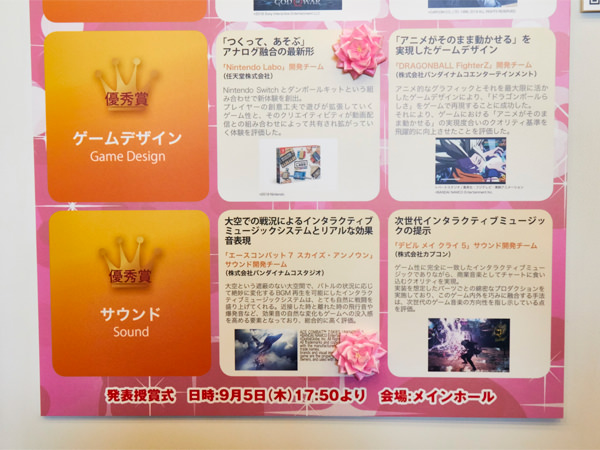

さらに、CEDEC会場内ではゲーム開発者の投票をもとに決定される「CEDEC AWARDS」の発表も行なわれ、今年はゲームデザイン部門では「DRAGONBALL FighterZ」開発チームが優秀賞受賞、サウンド部門では「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」サウンド開発チームが最優秀賞を受賞しました!

●「DRAGONBALL FighterZ」開発チーム 受賞コメント

去年に続き、今年も栄えあるCEDECアワードに本作を選んでいただき、本当に光栄の至りです。2D格闘という歴史ある確立されたジャンルであり、そこに「ドラゴンボール」という幅広い層に人気のあるIPを掛け合わせた企画において、「アニメがそのまま動かせる」点は当初より非常に大事にしてきたコンセプトでした。今回その点を評価頂いたということに、チーム一同本当に嬉しいと感じています。本作はこれからも長くお客様の皆様に楽しんで頂けるよう、精進して参ります。今後もよろしくお願いします。

(ドラゴンボール ファイターズ プロデューサー 広木朋子 )

●「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」サウンド開発チーム 受賞コメント

「『空』と『物語』を演出するためのインタラクティブサウンドデザイン エースコンバット7における楽曲と効果音実装/VRについて」という、長いタイトルのついたセッション。けれど、中西哲一さんと渡辺量くんが挑戦したことのすべてを言い表してます。

挑戦がお客様を感動させて、価値を生み、それを実現した技術が評価されて彼らの成功となる。挑戦は必ず成功するわけではないです。だからこそ、受賞した彼らを尊敬します。

(ブランドディレクター 河野一聡)

最先端の技術を日々追い続けながらも、人間の本質的な「面白さ」に向き合い続けるエンターテイメント開発。今後もますます私たちの予想を超える遊びが生れ出るに違いありません。この先の未来が大変楽しみに感じられるセッションでした。

【取材後記】

今回講演や取材を通して感じたのは、先端技術を使って生み出す新しい体験やアソビを、「何のために、誰のために生み出すのか」考えることの大切さ。MR技術を使ったエンターテインメントは、まだまだこれから発達する新しい領域です。だからこそ、おおもとの目的をしっかりと設定することが、非常に大切なポイントなのだと感じました。

取材・文/杉山 仁

フリーのライター/編集者。おとめ座B型。三度の飯よりエンターテインメントが好き。

撮影/吉川綾子