1995年に誕生したスーパーファミコン用RPG『テイルズ オブ ファンタジア』。その後も『テイルズ オブ』シリーズとして幾多のプラットフォームでシリーズ作品が発売され、現在もバンダイナムコエンターテインメントの主力RPGとして愛され続けています。アニメーション、バトル、ストーリーなど、シリーズを構築していった様々な新機軸は、どのように考案され、そして変化・進化していったのでしょうか?

第4回 RPG~『テイルズ オブ』シリーズの軌跡 前編

岡本進一郎

初代作『テイルズ オブ ファンタジア』からシリーズに携わる生みの親。『ポールポジション』、『タンクバタリアン』、『ゼビウス』などのアーケードゲーム制作に携わったことで知られ、家庭用ゲーム機でも『ワルキューレ』シリーズ、『ゼノサーガ』シリーズ、『テイルズ オブ』シリーズ、『ゴッドイーター』などをプロデュースした。

吉積信

『テイルズ オブ ファンタジア』から『テイルズ オブ エターニア』までセールスプロモーターを担当。『テイルズ オブ デスティニー』以降は開発プロデューサーに転向し、『テイルズ オブ シンフォニア』や『テイルズ オブ ジ アビス』などをプロデュース。現在、バンダイナムコ セブンズ にてライツ&プロモーション担当。

豊田淳

RPG『ビタミーナ王国物語』の制作に関わったことで社内にRPG好きと認知され『テイルズ オブ ファンタジア』にアシスタントプロデューサーとして参加。その後の作品でもストーリー原案やプロデュースを担当した、シリーズ草創期の中心人物。料理システムやチャットなど、今も受け継がれる伝統的システムを考案。現在、バンダイ 新規事業室にてゲームに留まらない事業を手掛ける。

樋口義人

『ソウルキャリバー』や『鉄拳タッグトーナメント』の制作に携わったあと、『テイルズ オブ デスティニー2』からシリーズに参加。以降、ディレクター/プロデューサーとして、『テイルズ オブ シンフォニア』、『テイルズ オブ ヴェスペリア』などの制作に関わる。現在、バンダイナムコスタジオ 執行役員。

柳沢直幹

3D美少女アドベンチャーゲーム『ゆめりあ』の制作に携わったあと、『テイルズ オブ ジ アビス』のシナリオ監修としてシリーズに参加。その後『テイルズ オブ ファンダムVol.2』のプロデュースなどを担当。現在、バンダイナムコスタジオ所属。

有働龍郎

プレイステーション版『テイルズ オブ ファンタジア』でマッププログラマーとして参加、『テイルズ オブ エターニア』で戦闘プログラムと企画を兼任。その後も戦闘プログラムと企画を担当。『テイルズ オブ ベルセリア』では企画として参加。現在、バンダイナムコスタジオに所属。

歌と声が出るスーパーファミコン基板から、ナムコのRPGが生まれた

――前編では、初期の『テイルズ オブ』シリーズ(※1)の制作に関わられた皆様にお話を伺います。まず1作目『テイルズ オブ ファンタジア』(以下『ファンタジア』)(1995年)が誕生した経緯をお聞かせください。

※1 『テイルズ オブ』シリーズ

ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)より発売されているRPGシリーズ。第1作『テイルズ オブ ファンタジア』が1995年に誕生して以来、本編と外伝を含め、現在まで60本以上のシリーズ作品が発表されている。アクション性の高いリニアモーションバトルシステムや、初期の作品から音声や主題歌を導入しアニメ的な手法を採り入れているのが特徴。

岡本:そもそものきっかけは、当時の日本テレネットの社長とスタッフが、「こんな企画あるから見てくれますか?」ってナムコに来た。そのとき持って来たカセット基板からなんと、とある有名なアーティストのボーカル入り音源が流れてきたんですよ。

吉積:スーパーファミコンのカセット基板で、ちゃんと声が再生できるようなプログラムが入ったものを持ってきたということ?

岡本:そうそう。それプラス、ゲームの基本となる戦闘システムも入っていたと思う。

豊田:『ファンタジア』にはグラフィックイコライザーやドラムセットのようなこだわりの機能があることからもわかるとおり、当時日本テレネットのプログラマーだった五反田義治さん(※2)はもともと音楽が大好きで、スーパーファミコン(以下、スーファミ)用の音楽ドライバーを作ったと。これをどういうゲームで活かせば一番いいだろうかと考えて、RPGが一番合うということで始めたと聞いていますね。

※2 五反田義治

日本テレネット時代に、『テイルズ オブ ファンタジア』のプログラムを担当。現在、ゲーム制作スタジオ「株式会社トライエース」代表取締役。

豊田:岡本さんから「おもしろい基板来たからちょっとレビューしろ」と言われまして、レポート何枚か書いてちゃんと提出しました(笑)。

岡本:ビジュアルもね、そのころにしてはトップレベルだったんですよ。戦闘システムもすごい斬新だし。「これやらないと、RPGの新作を作るきっかけないんじゃない?」みたいなノリかな。

吉積:ナムコにはRPGという花形ジャンルのタイトルがないので何とかしたいという気持ちもあったし、多分ニーズもあったんで、やりましょうということになったんじゃないかと。

岡本:うちで新しいRPGを作るからには新しいことはやりたくて。歌う、声が出る、戦闘シーンがアクションっぽい、そんな特徴に革新を感じた。また完成品にもすごく自信を持てた。

吉積:結局『ファンタジア』は、すごく評判は良かったんですよ。おもしろいし、今までにない要素がたくさん入っているということで。

岡本:だから、攻略本がすごく売れたんだよね。

アニメのようなRPGにしようとは意識していなかった

――『ファンタジア』のオープニングがいきなり台詞や歌で始まったのが衝撃的で、「まるでアニメのようだ」という声が当時多くあったと思います。アニメのようなRPGを目指した経緯は何だったのでしょうか?

岡本:スーファミのころ、そこまで言われたっけ?

豊田:アニメのようなRPGは目指していないですね。

吉積:でも印象的にはアニメみたいなオープニングになっていると思います。テーマソングが入って、ナレーションが入って、タイトルコールみたいな感じとか、映像内にキャスト名が出てくるところとか。

岡本:まあ、そうね。その辺りがアニメチックだと評されたのかもしれないね。

樋口:映像もそうだけど、歌ということがやっぱりデカくて。PCで言ったら『イース』(1987年/日本ファルコム)とか、オープニングがすごいしっかりしたゲームってそれまであったはずなんだけど、当時それを家庭用で、しかもあれだけ歌って……というのが、一番の違いですよ。

吉積:デモ用のROMカセットを店頭に置く。電源入れると絵が出てきてしゃべるわけなんですが、観ているみんなが、ゲームではなくビデオだと思っていましたからね。

――では、アニメのようなRPGを目指したわけではなく、結果的に言われるようになっていったということなんですね。

吉積:目指したわけではない。そうですね。結果ね。

岡本:まあ、よく動きますからね。戦闘とか。マップでもすごい演出が豊かなんですよ。だから、そう見られたのかもしれない。

――『ファンタジア』のキャラクターデザインに、藤島康介先生(※3)を起用なさったのはどのような経緯だったのでしょうか?

※3 藤島康介

漫画家。イラストレーター。漫画家・江川達也のアシスタントを経て、1986年に講談社の「コミックモーニング」でデビュー。代表作は『ああっ女神さまっ』など。『テイルズ オブ』シリーズや『サクラ大戦』シリーズのキャラクターデザインを担当。

豊田:一番の理由は、同期のプランナーが、藤島先生の『ああっ女神さまっ』という漫画が大好きで(笑)。僕も「えっ、何これおもしろいな」と思っていたんですけど、特に表紙のカラーイラストを見ると、藤島先生は圧倒的に色の使い方がうまくて、きれいで……。やっぱりこういう人にキャラクターをお願いすると、ゲームの画面の中ではちっちゃいドット絵ですけど、表にすごく際立って出てくるんじゃないかということでお願いしたんですね。

――では、藤島先生がいいと言ったのは、豊田さんだったという?

豊田:多分そうだったと思います。

――その後、2作目『テイルズ オブ デスティニー』(以下『デスティニー』)(1997年)では、いのまたむつみ先生(※4)がキャラクターデザイン担当となりましたが?

※4 いのまたむつみ

アニメーター。漫画家。イラストレーター。1987年に葦プロダクションへ入社し、『くじらのホセフィーナ』でアニメーターデビュー。1983年に徳間書店の「ザ・モーションコミック」で漫画家デビュー。『テイルズ オブ デスティニー』以降、『テイルズ オブ』シリーズのキャラクターデザインを担当。

豊田:藤島先生がお忙しい時期だったこともあって、2作目は引き受けるのが難しいかも、という話がありまして。それで『デスティニー』のとき、社内で「誰かいい人いませんか?」とアンケート取ったんです。そしたら同期のアーティストが、いのまた先生の名前を書いてきて。

吉績:なぜかいつも同期スタートだね(笑)。

岡本:まあ、熱く語れる人は重要だよね。

豊田:僕も『ウインダリア』(※5)が大好きで。確かに、いのまた先生のキャラクターって顔が印象的だと思っていた。個性的で誰が見ても、いのまた先生ってわかるじゃないですか。やっぱりこういう人がいいなと思ってお願いしたんです。

※5 『ウインダリア』

1986年に公開された劇場長編ファンタジーアニメ。カナメプロダクション制作。原作・脚本は藤川桂介。キャラクターデザインはいのまたむつみが担当。

最後のこだわりとユーザーの応援が次回作『デスティニー』につながる

――実際、『ファンタジア』は当時どのようにゲーム制作が進んでいったんでしょうか?

岡本:基本的にはディレクションがナムコ、開発現場が日本テレネットという役割分担で、ときには揉め、ときには仲直りしながら……(笑)。

吉積:当時はRPGを作れる体制のある会社が日本中に何ヵ所かしかないというような時代で、そのうちの1つが日本テレネットでした。RPGを作るということに関してはノウハウというか、ちゃんと実績があるところだったので、そこと組みながら挑戦しました。

――『ファンタジア』は当時、もう完成間近まで開発が進んでいたのに、その後発売されるまで1年かかったとお伺いしました。

吉積:1994年に、『ファンタジア』はほぼ完成してましたね。で、何人かでプレイして、「ここをもうちょっとこういうふうにしてください」と最後の最後まで変更していって。結局それからまた約1年弱ぐらい開発期間が延びて……。その時、日本テレネットさんには大変ご迷惑をおかけしました。

――その辺りは、譲れないこだわりがあったのでしょうか?

吉積:こだわりというか、差別化とか、あとはクオリティーとか、そういう部分をしっかりと担保したかった。ナムコの新しいオリジナルRPGを出すので評価されたいというのがあったから。そこの部分を、販売側から要望させてもらったという感じでしたね。

豊田:容量が増えると、容量の大きいROMカセットを採用しなければならなくなって、当然定価も上がるんだけど、それでもいいという決断をしたわけですよね。

吉積:そこまでやったけど、実際は『ファンタジア』自体はあまり売れなかったから、本当に申し訳なかったです。ただ結果として、人気や評価はすごく高くなったので良かったと思います。それでもあの当時は、何かとっても後ろめたい気持ちはありましたね。「ああ、せっかくここまでできたのにな」と思っていました。

岡本:苦労したところは主に容量関係だったよね。

吉積:そうですね。ボリュームが少し足りないかなというのが多かったんですよ。敵の数だとか、全体のボリュームだとか、もうちょっと欲しいというところの詰めが多かったと思います。

――売り上げはそんなに……ということでしたが、それでも『デスティニー』につながった。これにはどういう流れがあったのでしょうか。

吉積:ビジネス的に言うと本数はそうでもなかったが、タイトル自体の評価は高かった。攻略本が売れた話からも、プレイしている人数がとても多いというのはわかったわけです。そうすると、「ある程度定着しているから、次出しても売れるんじゃない?」という気持ちがあって。次はもっと大々的に宣伝もたくさんかけて、力入れてやりましょうということになって、『デスティニー』につながってくるんです。

――評価が高かったという実感は、どのような部分で感じられたのでしょうか?

吉積:あの当時ね、すごいたくさんハガキが届いたんですよ。パッケージに入っているハガキあるじゃないですか。みんな優しいというか、何か一言申したいのかもしれないけど、すごくいっぱい来て。しかもあれ、切手貼らないといけないんですけど、それでも多くの人がちゃんと送ってくれる。雑誌に届いている意見を聞いても、なかなかいい評判が来ているという事実があったので、手ごたえは感じていましたよね。

岡本:特に絵つきのハガキを、すごい楽しみに読んでいたよね。

柳沢:みんなキャラクターの絵を描いてくれてね。

吉積:そういうのって、それまでのゲームではあまりなかった現象で、開発の人に「ほら、こんだけちゃんと反応来てますよ」って言って見てもらった記憶がある。

岡本:僕は多分、全部見たよ。

収録は掛け合いで行われ、徐々にキャラクターに命が吹き込まれていく

――『ファンタジア』でも、当時ユーザーから見るとかなりアニメ的な作りだったと感じましたが、さらに2作目『デスティニー』はもうアニメそのものだったと感じています。この『デスティニー』はどのように作られていったのでしょうか?

豊田:やっぱり一番の理由というのが、プレイステーションでの発売となり、カセットからCDに代わって。でもCDだと主題歌をただ歌っても全然珍しくないよねって。じゃあゲームならではのできることをやろうというところでしたね。

柳沢:ウリとしてアニメの方法論を使った演出にしていくとオリジナリティーが出るなぁという目論見はあったんですか?

岡本:頭の片隅にあったけど、どっちかというと我々がアニメ好きだったからじゃない?

――アニメ制作会社「プロダクションI.G」とのつながりは?

岡本:『テイルズ オブ』シリーズのゲーム内ムービーを担当してくれたプロダクションI.Gは、いのまたさんから紹介してもらったんだよね。

豊田:いのまた先生の絵って慣れている人が描かないと全然いのまたキャラにならないという話を聞きまして。アニメーションスタジオを選ぶとしたら、かつていのまた先生の絵をやった会社じゃないとダメだということになり……。プロダクションI.Gは『風の大陸』(※6)の劇場版アニメで、いのまたキャラクターを見事に描いていたところだったので、お願いしたんです。

※6 『風の大陸』

竹河聖によるファンタジー小説。1988年、富士見書房の「ドラゴンマガジン」にて連載開始。挿絵をいのまたむつみが担当。1992年には劇場版アニメも公開。

岡本:実は最初はね、断られてるんだよね。「ちょっと今忙しくて……」とかね。

柳沢:まあ、いきなり飛び込みで行っても無理ですよね(笑)。

岡本:だけど、その後も定期的にしつこく行っていて、ダメなんだけど、結果的にラッキーなことにソフトの開発が遅れちゃって(笑)。「じゃ、やりましょう」と言ってもらえて、「ラッキー!」という感じでしたね。あれ、開発遅れていなかったら諦めていたかもしれないからね。

豊田:いのまたキャラじゃない感じのアニメになっちゃってたかもしれないですよね。

吉績:今考えると恐ろしいんだけど、ほとんど丸腰でプロダクション I.Gさんを訪ねてるんですよ。だからアニメ制作にくわしい方に、「えっ、よく行きましたね。普通行かないっすよ」みたいなことを言われる。私たちは単に開発としての情熱を持って行ってただけなんですけどね。

――アニメのように感じられるもう1つの要因として、やはり「ボイス」の要素も大きいと思うのですが、あれだけボイスがあると台本もスゴそうですよね。

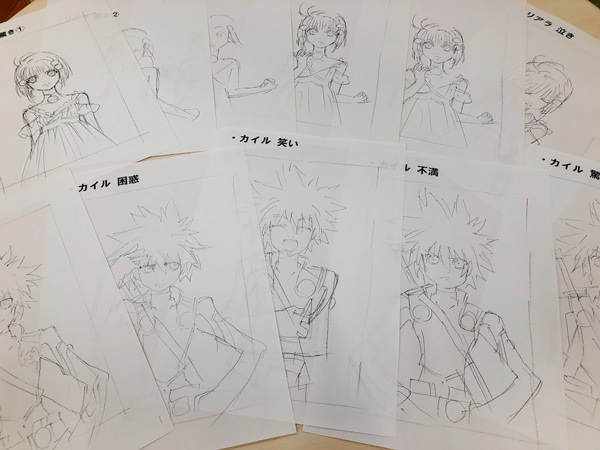

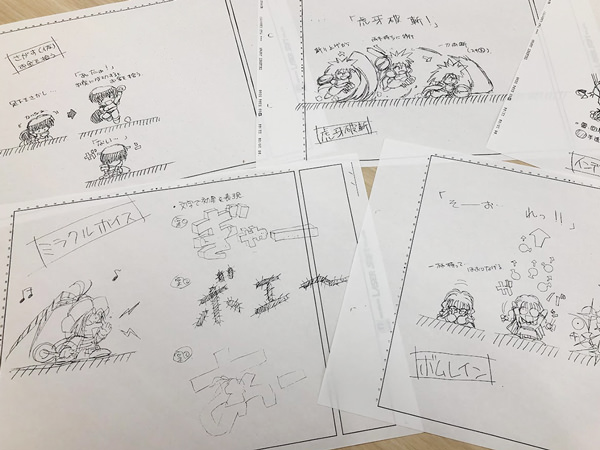

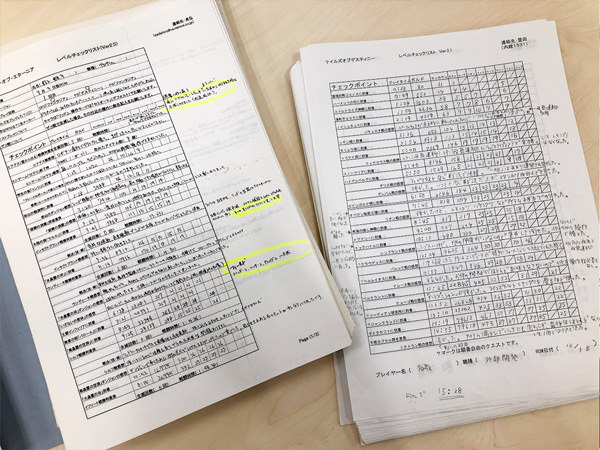

柳沢:(用意した『グレイセス』の台本を見ながら)これでメインシナリオの3分の1ぐらいじゃないですかね。メインシナリオがこんだけあって、あとサブシナリオとチャットと戦闘を合わせて同じくらいの分量があって。

吉積:『テイルズ オブ ヴェスペリア』(以下『ヴェスペリア』)(2008年)は、収録にどのぐらいかかったの?

樋口:『ヴェスペリア』は足かけで言ったら1年ぐらいかかっていますかね。

柳沢:最初のころに収録したものと最後のほうで収録したものでは、声優さんの芝居がいい意味で変わってきちゃったりね。

――(笑)。

柳沢:ほかではあまりないらしいんですけど、『テイルズ オブ』シリーズって、なるべく声優さんたちが集まって録ってます。一斉に掛け合いで録る中で、だんだんお互いの役のキャラクターがわかってきて、物語と同じようにそれぞれの距離感とか親密度ができ上がってくるんです。

吉積:テレビアニメって、具体的な絵や動きに、等倍な感じで声が乗っていくと思うんです。それがゲームだと、登場人物が元はドット絵だったりポリゴンの小さいキャラクターだったり、等身がちょっと違ってくる。そこに声が乗っかった瞬間に、本当にそのキャラクターになっていくという、「差分」が大きいんです。だから音声収録って、開発にとってもキャラクターがどんどん完成されていく感じがすごい楽しいんです。

樋口:それを声優さんも理解してくれて、どんどんそのキャラクターを膨らませたりということをやってくれるので、収録は非常に時間かかりますけども、楽しいんです。

柳沢:今でも掛け合いでの収録方法は続けていますよ。業界でも『テイルズ オブ』シリーズの収録現場は楽しいという話が伝わっていて、それはやたらと言われますね。

吉積:「『テイルズ』って掛け合い録るんですよね」って言われますね。

――皆さんは、収録には立ち会われるんですか? 1年近くかかったりすると大変では?

樋口:必ず誰かは立ち会います。ずっと毎日というわけでもないですから。でも我々が立ち会うのは重要なことで、その台詞がどうゲームの中で使われるかがわかっている人がいるといないとじゃまるっきり違うし。もちろん声優さんの演技ではあるんだけど、ボイスも素材じゃないですか、やっぱり究極的な意味では。それをどういうふうに僕らがゲームに入れていくかということなので、収録現場も開発現場です。

吉積:私も『テイルズ オブ エターニア』(以下『エターニア』)(2000年)のころはまだプロモーションやっていましたけど、大抵音声収録は立ち会ったりしましたからね。

――アドリブみたいなものは多いんですか?

樋口:アドリブもあるし、台本変わるのもしょっちゅう。「こういうことは言わないだろう」ということを、逆に声優さんが言ってくださったりすることもあります。

柳沢:我々開発側としても、声優さんに助けられていますね。声優さんのご指摘を「どうします?」って音響監督さんに振り向かれて「これはじゃあ、こうしましょう」とその場で直したり。

吉積:みんなで相談してね。

柳沢:相談して、わーっと。

樋口:僕は直接シナリオ担当はやったことないけど、立ち会いが僕しかいないときは、その場で言ったことは決定になるわけじゃないですか。それでも、イエスかノーか言わなきゃいけないこともあるわけで、その場でイエスと言って、帰って来て怒られる、みたいな。

――(笑)。

樋口:けっこう怒られるんです(笑)。ゲームのテキストを変えなきゃいけなくなるし。

吉積:収録はそういう意味ではライブなんですね。その瞬間にできていくものなので。

――声優さんのキャスティング周りはどのように決められていくのでしょうか?

吉積:キャスティングって大体オーディションでやってたんですよね。今もオーディションなの?

樋口:今もやっています。

吉積:大体こんな感じの声の人がいいなと、目ぼしい方々を集めてもらって、オーディションをやって、録った声で決めるんですけど。どんな大物でもオーディションは必ずやらせてもらってますね。

樋口:あまり大物、大物じゃないって関係なくキャスティングさせてもらいますしね。

吉積:『テイルズ オブ デスティニー2』(以下『デスティニー2』)(2002年)のときは、主人公カイルの声を福山潤さんにやっていただいた。福山さんまだ若かったんですけど、何しろうまい。たくさんしゃべるじゃないですか、主人公って。だから、元気なほうがいいんですよ。それでお願いしたという経緯が多分あったと思う。

樋口:『テイルズ オブ シンフォニア』(以下『シンフォニア』)(2003年)の主人公ロイド役の小西克幸さんも、そのときはまだ今ほどお忙しくはなかったかと。

吉積:やっぱり主人公らしい声を出してくれることと、収録量がほかの人の2~3倍あるので、それに耐えられる人でないといけない。それに当てはまる方々を人選していましたね。

豊田:『ファンタジア』と『デスティニー』は、日本テレネットの方々に候補を挙げていただいて、その中から実際に引き受けていただける方を選んだという感じです。だから、オーディションはやらなかったはず。『エターニア』からですね。オーディションやったのは。

タイトルの由来、『デスティニー2』誕生秘話、リオン人気のすごさ

――ゲームのタイトルに関してお聞きしますが、『ファンタジア』の次は『ファンタジア2』だと思っていたんですけれども、『デスティニー』でしたね。

豊田:最初は『ファンタジア2』で進んでいたんじゃないかな。企画書もいったんそう書いていたかも。

岡本:僕は面倒くさがり屋だから、『1』、『2』、『3』になればいいなと思っていたし、そっちのほうがバリューが上がっていくかなと思っていたけど、キャラクターデザインが藤島先生からいのまた先生に変わったからには『ファンタジア2』ではないな、と。

吉積:そこら辺の考え方がちょっと真面目すぎたのかもしれないけれども、まあ世界観も違うし、キャラクターも見映えも違ってきているので、タイトルも変えましょうと。ただ、『テイルズ オブ ○○』にしましょうと。その後も本当は、『ファンタジア2』と『デスティニー2』を作ればよかったわけですよ。そして『ファンタジア3』、『デスティニー3』でよかったんですよ。なのに毎回変えるようになっちゃったからね。あれは失敗かな。

一同:(笑)。

吉積:3つ目の『エターニア』ができちゃった瞬間に、このあとずっと永遠に変えていくという宿命になっちゃったんですよね。

――『エターニア』というタイトルをつけたのは豊田さんですか?

豊田:多分……。候補はすごくたくさん挙げましたよ。で、最終的には岡本さんに「豊田が決めて」って言われて、「じゃあ『エターニア』」って決めた気がする。

吉積:まあ、豊田のせいというね(笑)。

豊田:そのころはもう方針が決まっていて、タイトルを毎回変えていけば、直線的ではなくて平面的にシリーズが展開できるという考えだったので、当然のように『エターニア』ってつけましたけれども。

――でも、そのあとで『デスティニー2』を作っていらっしゃいますよね。『デスティニー2』は最初から続編にしようと思って作り始めたのでしょうか?

岡本:『デスティニー2』に最初から決めていました。ストーリーがつながっているから。

――なぜ『デスティニー』の続編だったんでしょう? やっぱり『デスティニー』がすごく人気があったということですか?

岡本:それは大きい。

豊田:リオンがすごく人気があったから。

吉積:『ファンタジア』は評価は高かったのにあまり売れなかったけど、『デスティニー』はすごい売れたんですよね。ビジネス的に成功もしたし、ファンもたくさんいるし、やっぱり『2』を作っていかなきゃなというのはあって。人気キャラクターもたくさんいて、ストーリー的にも「このあとどうなったの?」っていう感想もあったのでね。

――そのあと『3』、『4』にはならなかったのですね?

吉積:そうですね。『2』で描ききったというところじゃないですかね。

――派生タイトルという意味ではエスコートタイトルである『テイルズ オブ ザ ワールド ~サモナーズ リネージ~』(2003年)も、『ファンタジア』の続編というか外伝にあたりますが、『デスティニー2』を外伝ではなく、本編いわゆるマザーシップタイトルで作ろうと思われたのは、どういう理由なのでしょう?

岡本:やっぱり本編で売れると思うからかな、大きくは。

吉積:そうですね。お客さんがたくさん支持してくれるというか、遊んでくれる要素があるタイトルなんですよ。

岡本:だね。もうリオン人気がね。うちの社員も「リオン様」って呼んでいた人いたよね。

豊田:バレンタインデーのとき、リオン宛てに手作りチョコレートが届いていたんですが、開発陣が初めての体験にどよめきましたね。

――タイトルも毎回異なるものがつけられることとなりましたが、ジャンル名も毎回独特のものがつけられていますよね。

岡本:『デスティニー』で「運命のRPG」ってつけたのが最初。

吉積:プロモーションやっていたから、多分私がやったという記憶はあるんですけど、雑誌にジャンル表記が載るときに、「RPG」だけではつまんないので差別化を図りたかった。ちょっとそこで遊びたかったという部分もあって、「運命のRPG」というのを使ったんじゃないかなと思うんですよね。そうしたら、みんながおもしろがってくれた。これもまた、その後もずっとそれを延々と考えるハメに……(笑)。

柳沢:あれは、いつごろ決めるんですか? タイトルと同時に?

吉積:大体、プロモーション始めるころです。世間に発表する段階で決めていたと思いますね。

樋口:当時は「本当に要るのかな」と思っていたけど(笑)、後々こうやって並べてみると「あったほうが良かったね」っていう。

吉積:わかりやすく打ち出すコピーとして、わりと機能しているなと思うよね。本当にもうギリギリまで、発表する直前までどういうのがいいか考えるんですよ。

ユーザーの声を積極的に採り入れ進化し続けるバトルシステム

――『テイルズ オブ』シリーズの大事な要素の1つでもある「バトル」の話をお伺いしたいと思います。コマンド選択式ではない、リニアモーションバトルはRPGのバトルのシステムとして非常に珍しいと思いますが、開発にあたってご苦労された点はありますか?

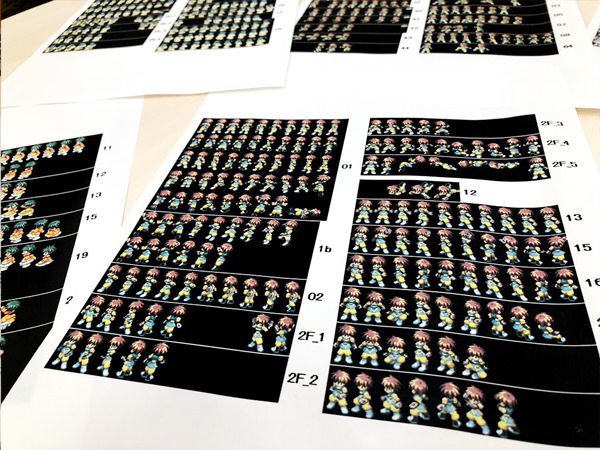

有働:私は基本、前回の作品をやったユーザーが、バトルシステムとして次に欲しいものを作ろうとしています。色々な方が楽しむ作品のため、戦闘システムはあまり難しくはできないということはあります。しかし難しい操作などができない人でも「オートがあるから大丈夫です」というところに持っていったので、バトルシステムは常に挑戦し続けることができるようになりました。シリーズを重ねてやっている人はどんどんうまくなっていくので、バトルシステムの部分はその期待感には応えていきたいんです。

岡本:『デスティニー』までは比較的コマンド式なんだけど、『エターニア』で画期的に動ける自由度が出たよね。

樋口:戦闘が止まらないんですよね。それまでってゲームがチャキーンって止まるんですよね。それが『エターニア』からは完全リアルタイムになったというのが、もうセンセーショナルな違いなんですよ。

――それはやっぱり作り手として、そういう夢があったんですか?

有働:そうですね。『デスティニー』やっていて、自分で気になったことを考えた結果、そこにたどり着いた感じでした。

岡本:最初有働さんからそのバトルシステムを聞いたとき、僕って一番年上だから「ついて行けるかしら」と不安になったけどね(笑)。実際遊んでみると、すぐ慣れましたよ。うん。

――バトルを毎回何かしら変えていく「課題」は、どうやって見つけていくんですか?

有働:基本的には、発売したあとのユーザーの評価から……というのがやっぱり大きいですね。

吉績:開発は、ユーザーの声をきちんと拾うんですよ。特に有働君は一番そこら辺をすごくちゃんとリサーチしていますね。

――毎回、新しいことに挑戦できる柔軟さは、有働さんがバトルの「企画」と「プログラム」の両面を担当されているというのが大きいのでしょうか?

有働:そうですね。ほんのちょっと変えるというときでも、企画とプログラマーがそれぞれ別にいると、そこに「お伺い」が発生するんで、止まっちゃうことがあるんです。けど、同じ人間が同時にやっていると、すぐできるものだったらすぐやれる。ただし、変える分、もちろんバグも多く出るので難しいところです。

岡本:歴代『テイルズ』の戦闘プログラムって、ほとんどプログラマー主導だよね。

有働:昔は、企画書を作らずにプログラマーの仕事で全部済ませていたんです。だから、企画書を作ってから「こういうのを作ります」というよりは、作ってから「こういう内容です」というのをあとで書類にする。

――あとから書類にするんですか?

有働:基本、「これ以上入れちゃいけないよ」と言われる前に、「もうできたんで、これでチェックしてください」と言って、できるだけ要素を入れてしまう手法ですね(笑)。早くやって時間があるから、足してもいいよねと。でも、RPGは本当にボリュームが多いので、「これは要らないかな」って切られるときもあります。

――バトルチームは、何人ぐらいいらっしゃるんですか?

有働:『エターニア』のときはバトルプログラマー1人で、『デスティニー2』も1人で、『テイルズ オブ リバース』(以下『リバース』)(2004年)で少しサポートをお願いしました。

――そうすると、あまりチームという感じではないですね。でも、だからこそ柔軟に対応できるのかもしれないですね。

有働:ボリューム感や技数とかも一応企画側にもお伺いは立てるんですけど、結局基本的には「こういうのができたんですけど、どうですか?」と(笑)。

吉績:こうできちゃったらしょうがないよね、それはね(笑)。

――やはり当時の『テイルズ オブ』シリーズのバトルは、有働さんが企画とプログラムの両方をやっていたからこそなんですね。逆に、反対意見のようなものはなかったのでしょうか?

樋口:『リバース』の3ライン(※7)とか、最初に仕様概要みたいのを見たときはあり得ないと思ったし、どこかで変わるだろうと思ったら最後まで変わらず驚きました。でも、でき上がってやってみたらめちゃくちゃおもしろい。

※7 3ライン・リニアモーションバトルシステム

従来のリニアモーションバトルシステムでは1本であった移動軸を3本に増やすことで、さらに奥行き感を表現したバトルシステム。敵味方ともに3ラインで配置されることで戦いのバリエーションが増え、よりキャラクター同士の激突感のあるバトルを表現。

――シナリオの内容をバトルに生かすことなどはあるのでしょうか?

有働:『テイルズ オブ』シリーズでは比較的多くあります。シナリオがこういうことをするなら、バトルでこういう表現できるなと。『エターニア』はラストバトルで特定の操作をして、ラスボスの術を返すんですけど、それは別に「こうします」とか言わずに普通に入れていた(笑)。

一同:(笑)。

有働:多分テストプレイしたときに、知らずに戦ってゲームオーバーになったりしたと思うんですけど(笑)。

吉績:キャラクターや世界観に盛り込んだ独特の要素は、当然バトルにも盛り込みたい。それはやっぱり、バトル側にいろいろ飲んでもらったところはあると思うんですね。

樋口:そこをバラバラにやっちゃうと、お客さんにそれが伝わっちゃいますから。

吉績:そうそう。何か取ってつけたようなね。全然リンクしていないな、と。

樋口:全部の要素を完全に一致させるのは、やっぱり分業でやっていると難しかったりするんだけど、そこがなるべく一致しているほうがお客さんに対しての説得力につながるので、現在もかなり意識しているんじゃないかなと思います。

有働:先ほど、声優さんから台本の台詞に対しても指摘があるという話が出ましたが、私もバトル担当側から、「このキャラクターはこういうしゃべり方はしないと思うんですけど」と盾突いたことがあります(笑)。逆にバトル中の台詞を私が書いてダメ出しを受け、「いや、そんなことはない」と食い下がったこともあります(笑)。

――バトル担当の有働さんも台詞を!?

有働:ちなみに『グレイセス』のパスカルのつかみの挨拶、「トロピカルヤッホーイ!」は私が出したアイデアです(笑)。

――この先、バトルが目指すところはどんなイメージを持たれていますか?

有働:もちろん、今後もユーザーさんのご意見を採り入れていくつもりですし、それも含めて「自分で遊んで楽しいもの」を作りたいですね。より格闘アクションみたいなものに振ったりする可能性についても、あくまでもバリエーションの1つとして、そういう遊び方が新しく楽しめたらいいなというところで盛り込んだりすることはあるかと思います。

――歴代の『テイルズ オブ』シリーズのバトルの根幹を数多く作っていらっしゃるのに、ネタ切れになったりしないところがすごいと思います。

有働:まあ何だかんだでゲームは今もあるので(笑)、ネタがなくなるということはないと思いますね。

――ユーザーの声を拾っていくというのは、具体的にはお手紙やネットなどでしょうか?

有働:ネットとかもそうですし、アンケートとか、お手紙もいただきます。そこで多かった意見を反映させていただいている、という感じですね。

柳沢:プロモーション映像が出るといつも、「あっ、次は弓使いが……」とか、「次は槍的な武器が……」みたいにお客さんからリアクション返ってくるのを見て、「そんなに使い分けているのか」とか思うんですけど、作っているほうとしてはどうなんですか?

有働:多分これも結局後々にご迷惑がかかっていたと思うんですが、『ファンタジア』や『デスティニー』は基本主人公をベースで作って、あとのキャラクターはある程度は何かに特化させて、そんなに技の数とかも力を入れていなかったんです。けど、『エターニア』、『デスティニー2』では、ほかのキャラクターも主人公に技の数を寄せちゃったんです。以降、労力が半端ないことになっちゃったとは思います(笑)。

吉績:常時マルチプレイも『エターニア』からでしたっけ?

有働:そうですね。

――やはり『エターニア』がターニングポイントになっているんですね。

樋口:もう、まさに『エターニア』がある意味全部悪いっていうか(笑)、今の形を全部作っています。あ、もちろん「悪い」っていうのはリスペクトを込めた誉め言葉ですよ(笑)。フルボイスに限りなく近い形なんかも『エターニア』で完成していて、16作目の『テイルズ オブ ベルセリア』(2016年)まで大きくは崩していませんし。

吉積:『エターニア』は、プレイステーションのディスク1枚では入らなかったので3枚にしたわけじゃないですか。世界観をどんどん広げていったり、多くのことを表現したりするときに、データ量はやっぱり限界があるわけで。プレイステーション2でやっと1枚に収まることになりましたけど。結局その表現したい世界とか話を盛り込むために、もう容量がこれだけじゃ足りないということに中身がどんどんなってきますよね。

樋口:表現方法は違うけれど、ボリューム感であるとか、キャラクターの数であるとか、そういうのは全部『エターニア』がベースになっていると思います。

シナリオが届けるテーマや、スキットチャットが生み出すキャラクターの深みとは?

※ここからはいくつかのタイトルのストーリーの核心に触れる内容が含まれます。未プレイの方はご注意ください。

――続きまして、これも欠かせない要素である「ストーリー」についてお伺いしていきます。スタートである『ファンタジア』のときはどのように始まったのでしょうか?

豊田:『ファンタジア』では、日本テレネットの則本真樹さん(※8)がシナリオを書いているんですけど、実は最後の結末だけはうちの兵藤岳史さん(※9)なんです。兵藤さんが、「こうしてはどうですか」と提案して……。

※8 則本真樹

日本テレネット時代に、『テイルズ オブ ファンタジア』のゲームデザインを担当。現在、ゲーム制作スタジオ「株式会社トライエース」取締役企画部長。

※9 兵藤岳史

1958年生まれ。1983年、ナムコ入社。家庭用ゲーム機では『バトルシティー』、『さんまの名探偵』、『テイルズ オブ ファンタジア』、『テイルズ オブ デスティニー』、アーケードゲームでは『トイポップ』などの制作に携わる。現在、バンダイナムコ研究所、コーポレート室。

――『テイルズ オブ』では敵側の事情にも考えさせられるストーリーが多く魅力的ですが、勧善懲悪にはしない、など方針はありますか?

柳沢:シリーズの伝統として、悪いほうにも悪くなる事情はあるし、あるいは「善悪って何?」みたいなところから始まっている部分はありますね。特に『デスティニー2』は、神様を殺すという壮大な話じゃないですか。もうむちゃくちゃ言ってるなとか、シナリオ読んでいて思ったんですけど(笑)。

岡本:前作『デスティニー』は比較的、勧善懲悪だったからね。

柳沢:そうですね。勧善懲悪だったんですけど、『2』になったらそういう話になってきて。「正しいって何か?」というのと、一貫して主人公の「自分の存在って何だろう」みたいな要素はずっとあるような感じはしていて、その辺がティーンエイジャーを中心とした若い方にヒットするのかなと思っています。

――その辺はあえて狙っているのでしょうか?

柳沢:狙っているというよりは、何かクセみたいなものという感じがします。作っている人たちが、「悪は全滅でいいのか?」とか、「正義側は常に正しいのか?」みたいな普遍的なマインドをみんな多分持っている。ストーリー重視のゲームを作っていこうとしたときに、そういった内面がどんどん出てきて、共感していって、そんな作品になっているという感じはしました。

樋口:逆に、めちゃくちゃ悪い奴をラスボスにするってできなくないですか? そこに何かドラマって生まれるんだろうか、と。

吉績:昔のアメリカンコミック作品的な善悪で言うと、完全に悪、完全に善みたいなものがあるんですけど、ちょっとそれも気持ち悪いなというのが、やっぱり日本人の気質としてある。

樋口:そういったシナリオからも敵役にも魅力がある構造になっているから、それと対峙するキャラクターにさらに愛着や思い入れがあることが、キャラクターに人気が出る理由の1つになっているのかなと思いますね。

――お話はどの部分から作っていくのでしょうか?

柳沢:僕が覚えているエピソードとして印象だったのは、いわゆるそれまでのRPGの主人公って、装備も何もない田舎から出てきたような少年が、都会に来て徐々にアップグレードしてメジャーになっていくような感じだった。それを『テイルズ オブ ジ アビス』(以下『アビス』)(2005年)の話になったときに、吉積さんが「全部持っている奴がとりあえず失う話にしようぜ」と提案したという話を伺ったのを覚えていますね。

吉積:ずっと僕の中に冒険モノのストーリーラインって現実では「そんないつも真っすぐには行かないじゃん」という気持ちがあって、まず他作品と違うシチュエーションでやりたいというところからスタートする。

――シチュエーション、ですか。

吉積:『アビス』なんかは実弥島巧先生(※10)が書いた、いわゆるクローンが主人公で、オリジナルが別にいて敵対していく話というのが、すごくおもしろかったんですよ。「自分って何だろう?」と考えながら、最終的に世界を救っていく話というのはすごく壮大でおもしろいなと思った。だとしたら、主人公が全部持っているところからスタートさせようと。そこからシチュエーションを考えて、すごくおもしろいものがたくさん出てきたという経緯はありますね。

※10 実弥島巧

漫画原作や小説などで活躍するシナリオライター。『テイルズ オブ シンフォニア』や『テイルズ オブ ジ アビス』などのメインシナリオを担当。

――なるほど。提案したテーマでシナリオライターが書いた話に、ゲームとしての肉付けをしていくわけですね。

吉績:でも、毎回毎回やり方は違うんじゃないですかね。『リバース』なんかは本当に戦争の話でしたから。当時いろんなところで戦争が起きていて、本当にこれって片方が正しいのかとか、差別もあったしとかっていうのを1つのテーマとして提示して、それを平松正樹さん(※11)にシナリオにしてもらいましたね。

※11 平松正樹

1971年、愛知県生まれ。ゲーム・アニメ・漫画・ドラマのシナリオを手掛ける脚本家。『テイルズ オブ リバース』や『テイルズ オブ ベルセリア』のシナリオを担当。代表作はゲーム『街』と劇場版『空の境界』など。

樋口:『シンフォニア』は自己犠牲の否定というテーマがあって、だったらどういうキャラクターを作って、どういう旅をさせればいいのか、という。キャラクターから先に作るというのは、僕はあまり聞いたことがないかな。

吉積:そうですね。やっぱりシチュエーションとかテーマ、語るべき内容とか、そういうところから話を膨らませていって、そのあとでキャラクターを作るという順番。

岡本:それでもけっこうキャラクター設定も比較的早めに作っていたよね。

吉績:それはね、作業上必要なんですよ。早く絵描いてもらわなきゃいけないので(笑)。

一同:(笑)。

豊田:順番に関しては、僕は違うかもしれないです。テーマって作品の中核になるから、作っている途中で似た作品が他社から出ちゃったら困るというのがすごいあって。最初に軸となるものを世界設定上で決めて、そこからストーリーもキャラクターも作りましたね。だから、『デスティニー』のときはソーディアン(※12)、『エターニア』は対面世界(※13)、『テイルズ オブ レジェンディア』(2005年)は遺跡船(※14)というのを最初に考えて……。多分これはあと10年は他社から出ないだろうという軸を選んでます(笑)。

※12 ソーディアン

『テイルズ オブ デスティニー』及び『テイルズ オブ デスティニー2』に登場する、古代文明が産み出した知能ある剣。柄の部分に小型のレンズが埋めこまれており、使い手に晶力を与える。

※13 対面世界

『テイルズ オブ エターニア』の舞台となる、対面する2つの世界、インフェリアとセレスティアのこと。

※14 遺跡船

『テイルズ オブ レジェンディア』の舞台となる、島ほどの大きさを持つ巨大な船。船上には、街や遺跡や洞窟などが存在している。

――トーン的には毎回シリアスなテーマが多い印象がありますが、そういった方向性の指針などはありますか?

吉績:暗いとウケが悪いというよりも、逆に明るいものがウケるというイメージがあまりないんですよ。

――その辺り、もう少しくわしくお願いします。

吉積:もちろん、全体が重たくて暗いだけにならないよう、キャラクター同士のやり取りは明るめのを多くするとか、そこでバランスを取っている部分もあります。どうしても危機に瀕した世界を救うストーリーになっていくと、そこを明るく描くって難しいじゃないですか。シリアスなストーリーの中で、キャラクターの明るさや人間関係でどうフォローするかという感じになっていく。

岡本:その分、戦闘とチャット(※15)が明るいんだよね。

※15 チャット

『テイルズ オブ』シリーズの伝統の1つである、キャラクター同士が画面上で会話をするシステム。『テイルズ

オブ デスティニー』のアクティブ・パーティー・ウィンドウが原型。チャットという名称のほかに、スキット、フェイスチャット、スクリーンチャットなど、作品ごとに異なる呼ばれ方をすることもある。

柳沢:戦闘というかゲーム性の部分と、シナリオの重い・軽いと、チャットという3要素で、いい感じにトータルでプレイヤーさんにバランスが取れて、モチベーションになっているような感じはします。全体的に楽しいけど、特に自分はキャラクターが好きとか、バトルが好きとか、それぞれ評価していただいていると思うんですけど、作っている側としても、実はそういうふうなバランスになるように作っています。

樋口:かなり考えていますよね。

柳沢:100%じゃないですけれども、おおむねそういう、どこを取っても楽しいと感じてもらえる作品でありたいという。

プレイ時間は多分アニメをトータルで52話観るよりも長い時間を要します。それなりに集中力も必要だし、嫌にならない、常に楽しくモチベーションを維持していただける構造になるように考えています。なおかつ序盤と中盤と終盤それぞれの刺激を作り、話を広げていき、ゲームを終えて「やって気持ちよかった」と感じてもらえるようにするという部分は、すごく考えています。

樋口:あのスキット(※16)はすごいですよね。ずっと、どこを切っても大体スキットがある。あのシステム入れたのはすごいなと思って。

※16 スキット

「※15 チャット」の脚注を参照。

吉積:あれは作るほうは本当に大変だと思いますけどね(笑)。

豊田:『デスティニー』のときは本当、ただのオマケでしたからね。フィールド画面で30秒ぐらい放置していると発生するような感じだった。それなのに、いつの間にか主役級の要素になっちゃった(笑)。

吉績:ゲームの中では描ききれないキャラクターの個性や好み、関係性があそこで表現されていて、キャラクターの深みも出てくるという。

樋口:プロットの段階だと大体どの話も暗くて、それだけ読むともう「これゲームになるんかい?」というぐらいなんですね。キャラクターが演技をしていない、ゲームの要素が入っていないからそう思うんですけれども。実は、これがちゃんとゲームとして完成したときに、「これ本当に大丈夫か?」って思うぐらい重いストーリーをチョイスしておいたほうが、経験上はいいです。

吉績:そうね。バランスが取れている。

樋口:僕も無知だったから最初はわからなかったんですけど、それはすごく『シンフォニア』で感じました。最初に「これやめておいたほうがいい」と思ったことが、やっぱりすべからく効いているので。

吉績:『シンフォニア』は重い話ですもんね。

――今に続くチャットの発明は、最初はオマケだったとはビックリです。

豊田:当時のRPGではNPCが仲間になったとたんに互いに会話しなくなるのが普通でしたが、「実際には仲間になった後のほうが交流が深まるはずだ!」と思って導入することにしたのですが……日本テレネットさんにとってはすごく大変な作業だったと思います。最初から言っていたならともかく、途中からお願いしましたからね。デバッグも大変だったんです。30秒毎回待たなきゃいけないから。

柳沢:でも、あれがあるから、遊んでいる方が一緒に旅をしている感じがすごく出ている。『テイルズ オブ』シリーズって一貫して、旅をしている感じを大事にしているんですよ。世界があって、そこで自分がキャラクターと一緒に旅行している。次の町を目指していく過程でワイワイみんながしゃべっているという、そういう状況にはすごく皆さん惹かれている感じがします。

――では、そこを念頭に置いてシナリオも書いていらっしゃる……?

柳沢:いや、実は多分あまり考えていないんですけど、結果的にでき上がるとそういうふうになっている。

――スキットとかチャットは、シナリオライターさんが書かれているのでしょうか?

豊田:いろいろありますね。発生条件がすごく細かいので、ゲームのこと理解していない人が、いきなり書けと言われても書けないんですよ。

柳沢:でも、最後にメインのライターさんが、キャラクターと合っているかとか、口調がどうだとか、全部チェックします。すっごいですよ、もう本当に分量が。

――当時、シナリオに関わっているスタッフは何人ぐらいいらっしゃったんですか?

柳沢:『アビス』だと僕を入れて、10人いないぐらいですかねえ……。

豊田:最初は、仲間の存在を感じられるRPGにしたいというのをすごく気にして作っていた。単に戦ったりとか、買い物したりだけがあるわけじゃなくて、その過程での人と人とのコミュニケーションをやりたかったんです。だからそういうチャットや料理システム(※17)も入れたし。キャンプ(※18)を入れたのは『エターニア』からかな。

※17 料理システム

プレイステーション版『テイルズ オブ ファンタジア』から採用されている、『テイルズ オブ』シリーズ定番のシステム。手に入れた食材を、覚えたレシピに従って組み合わせて料理を作る。料理を食べるとHP回復、ステータス異常回復、各種パラメータ上昇などの料理ごとの効果を得ることができる。

※18 キャンプ

『テイルズオブ エターニア』と『テイルズ オブ ザ テンペスト』に採用されたシステム。フィールド上と、ダンジョンの特定の場所でキャンプが可能。キャンプをするとHP全回復。フィールド上でキャンプを終えると強制的に昼になる。

吉績:そう。ちゃんと生きて、食ってとかそこら辺もね。さっきも言いましたけど、旅している感覚。旅をしている中に何となくプレイヤーが1人参加しているような感覚は表現したかったわけです。

柳沢:壮大なテーマが日常に影響を与えるとか、あるいは日常の関係の上で壮大なテーマがあるというか、問題に自分たちからどう向かっていくかが描かれる。その相関関係みたいなものが実現できていました。

樋口:普通に毎日ごはん食べて寝ているわけですからね(笑)。でもどんな状況でもその日常って絶対あるはずで、それを描くか、描かないかの違いだと思います。想像できるように仕込むかどうかみたいな。

柳沢:誰が料理が下手だとか。誰が何が好きだ、嫌いな食べ物は何だ、みたいなところ。お客さんは、みなさん知ってますもんね。

吉績:「テイルズ オブ フェスティバル」(※19)とかやるじゃないですか。すると、キャラクターのこととかすごくくわしくて、愛情を持っている方がたくさんいらっしゃるので、そういう方々にちゃんとキャラクターとの世界観を提供できたのはよかったと思いますよね。

※19 テイルズ オブ フェスティバル

『テイルズ オブ』 シリーズのファンイベント。出演する声優陣によるトークショー、新作発表、生ライブなど、内容は盛りだくさん。2008年より毎年開催されている。

メディアミックスが広げていった要素

――アニメーション、小説、ドラマCD、漫画など、多彩なメディア展開をしている『テイルズ オブ』シリーズですが、これは戦略として初めからあったのでしょうか?

吉積:いろいろと広げていく考えはもともとありました。そもそもマザーシップと言われる本編タイトルがあって、そこからエスコートタイトルをたくさん作ることもそうであり、メディア展開はその先にあるものだったりするわけです。そういったものをどんどん増やし、ユーザーが欲しいものを提供していきたいという気持ちは強かったので、いろんなことに挑戦しましたよね。

――『テイルズ オブ』というと、どうしても最初にアニメが思い浮かびます。

吉積:アニメは一番最初は『エターニア』。一生懸命作ったんですよね。

樋口:マーケティングというのもあるけど、作り手側の思想からして、「やっぱりテレビアニメやりたいよね」という思いは絶対どっかしらあるんですよ。戦略上もあるけども、どっちかというとクリエイティブな視点のほうが強いかもしれない。

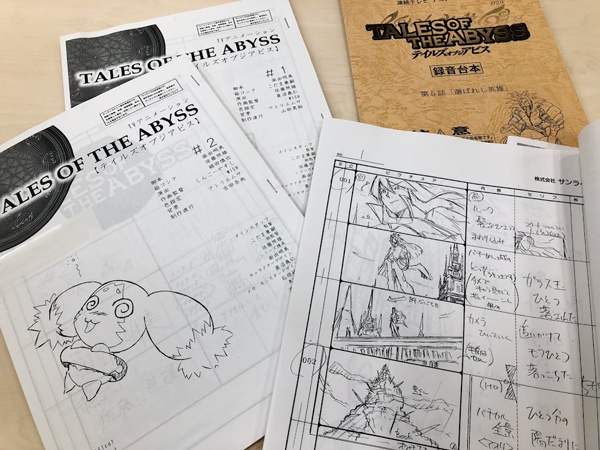

吉積:もちろん、プロデュース側というか、会社っていうところで言うと、アニメを観ておもしろいなと思った人は、それでまたゲームを買ってくれるしというのがあったり。結局『アビス』では、ゲーム発売後少し経ってからアニメ作ったんですよね。そのタイミングでベスト版とか3DS版が売れたりしました。

樋口:『アビス』のアニメ化は、バンダイナムコゲームスが誕生(※20)したのがけっこうデカい。

※20 バンダイナムコゲームスが誕生

2005年、バンダイとナムコの経営統合が発表される。2006年、バンダイとナムコのゲーム事業部を統合し、「バンダイナムコゲームス」が設立される。

吉積:その直前だったからね。バンダイと一緒になって何かやろうとしたときに、アニメを作ることになった。

――これだけシナリオが重厚なゲームだと、それを他メディアでどう扱うか、というストーリーラインの部分も問題になりますよね。

吉積:地上波アニメの『アビス』と、劇場版の『ヴェスペリア』はまったく違う発想で作られていた。もう『アビス』は完全にゲームのストーリーをそのまま追っていくんですよ。だから、ゲームのそのまますべてをアニメ化しましたという……。『ヴェスペリア』はゲームにはないものを作っていくことになったので、前日譚をアニメ化した。

樋口:『ヴェスペリア』の場合は最初からもう、何かやるときのためにそこを残しておいてましたので。『アビス』の場合はそんなのまったくないから、どこにも隙間ないし、「これどこやるの?」って(笑)。もうまんまアニメ化する以外あり得なかった。

――まんまアニメ化ということでしたが、アニメを観た方が、「あっ、こういう話なんだ」と理解して、「ゲームしなくていいや」と思われてしまう怖さはありましたか?

吉積:それはもちろんありました。ゲームやった人は「あそこの話がこうやって動画になるのは楽しい」と思ってくれるかもしれないけど、逆は難しいだろうなと。だけど、アニメを観た人が、「ゲームやりたい!」と思ってくれたんです。それが嬉しかった。

樋口:アニメ化するときは、「もうこれでゲームやらずに満足してくれてもいいや」ぐらいの気持ちでやらないと、多分いいものにならないし、本当に語りたいことを語れなくなっちゃうから、そこはもうやり切るしかない。あまりそこをいやらしくやると、どっちつかずのものになっちゃうから。

――アニメとゲームは同じ声優さんでアニメ化されてらっしゃいますが、ゲームでアテレコしたあとで、もうかなり熟成されていてスムーズに進みそうですね。

樋口:とてもスムーズですね。ただスムーズすぎて、完成度が上がりきっちゃっていることがある。皆さん、タイトル収録が終わったあともけっこうドラマCDなどの収録で集まられているんですよ。だから、キャラや関係性の完成度が上がりすぎていて逆に困ったりするときがある。もっと序盤だから、初々しくやってほしい……とか。

吉積:最初の初々しい感じが、今できるのかな? ってね。

樋口:何かでありましたよ。声優さんが「うますぎます」って、音響監督さんに言われていたことが。

まぁ、そういうこともあったりするけど、基本的に関係性ができているから、仲間という意味では有利です。ゲームがあって、あとでアニメやったほうが絶対いいです。

――続いて小説やコミックの話ですが、出版社のほうから「やらせてください」と依頼が来るものなのでしょうか?

吉積:そういうケースが多いと思いますね。出版社とのつながりもずっとありますし、そういうところから「ちょっとコミカライズとかどうですか」みたいな話があり、それを受けるという感じですね。

吉績:でも、けっこう序盤からやっていましたよね。『ファンタジア』、『デスティニー』のころからノベライズやりましたもんね。

柳沢:ライセンスアウトで外部の方に作っていただく際には、シナリオに関しては、もう監修はかなりバッチリやります。申し訳ないけど、うちの『テイルズ オブ』シリーズの監修はけっこううるさいです。

――作家さんによって原作ものの捉え方は色々あるかと思うのですが、何か最初にオーダーや意識されていることなどはありますか?

柳沢:いや、あまりないですけど、どの程度外れていいかはこちらで気にはしています。

樋口:基本的におもしろいほうがいいんだけど、それによって失うものが大きすぎるとやめるという感じ。

柳沢:そうですね。トータルでマイナスイメージがついちゃうのはよくないと思っていて。

キャラクター作りについても、キャラクターの特性によって許容幅が異なるので、その部分のすり合わせはありますね。このキャラクターはここまでやっていいけど、このキャラクターはやっちゃダメとか。

豊田:『デスティニー』の漫画は、啄木鳥しんき先生(※21)がリオンがもう大好きで、彼女の説得に完全に負けました。それで、漫画はイベントや結末が違ったりするんです。でも、こんなにキャラクターを愛してくださっていたら、もう間違いあるまいという感じでしたね。

※21 啄木鳥しんき

漫画家。1998年、「月刊ファミ通ブロス」にて、『テイルズ オブ デスティニー』を題材とした漫画『テイルズ オブ デスティニー 神の眼をめぐる野望』でデビュー。本作は『テイルズ オブ』シリーズ初の漫画化作品である。

――続いてメディア展開というと、ドラマCDがかなり充実している印象があります。

吉積:ドラマCDを作っている会社の方って、やっぱり『テイルズ オブ』のファンの方がいらっしゃって「こういうドラマCD作りたい」っていうところから発想してくださって。意外とおもしろい企画が出てきたりするんです。ある意味チャットの延長線みたいなところがある。ファンはその声優さんの、ゲームの中にない声が聞きたいという思いがあるんです。同じことを言っていても、ゲームの中じゃない声という部分にニーズはあるみたいですね。

――メディアミックスをかなり計画的に色々やられていたように見えたのですが、意外と違うのですか?

吉積:わりとそうでもないですね。ありがたいご縁が多い。

樋口:でも、ゲームの人気が出なかったら、メディア展開の話もないわけなので、やっぱりゲームは、本編がきちんと受け入れられてナンボというのが、まず一番最初の起点としてありますよね。いくらそこでゲームを作る前から青写真を描いていても、ゲームそのものがおろそかになって、話が来なかったら意味ないですから。

吉積:そのとおりです。

――ゲームをしっかり作ってきたからこそ、今でも『テイルズ オブ』シリーズが愛されているのはもちろんのこと、様々なメディア展開もあったということですね。

次回は「RPG~『テイルズ オブ』シリーズの軌跡 後編」ということで、最新作を含む現在の『テイルズ オブ』シリーズに関わる方々にお集まりいただき、目指す先を語っていただきます。

取材/櫛田理子

『テイルズ オブ』シリーズの公式本などを担当してきたフリーライター。得意分野はテレビゲームや車など。バードウォッチングが趣味の1つ。

文/忍者増田

フリーライター。元ゲーム雑誌編集者。忍者装束を着て誌面やWeb上に登場することも多い忍者マニア。https://twitter.com/Ninja_Masuda