第8回バンダイナムコ知新では、元ナムコサウンドチームのサウンドクリエイターである大久保博さん(現在バンダイナムコ研究所所属)と一緒に、プレイヤーに強烈なインパクトを残した「ナムコサウンド」について探っていきます。

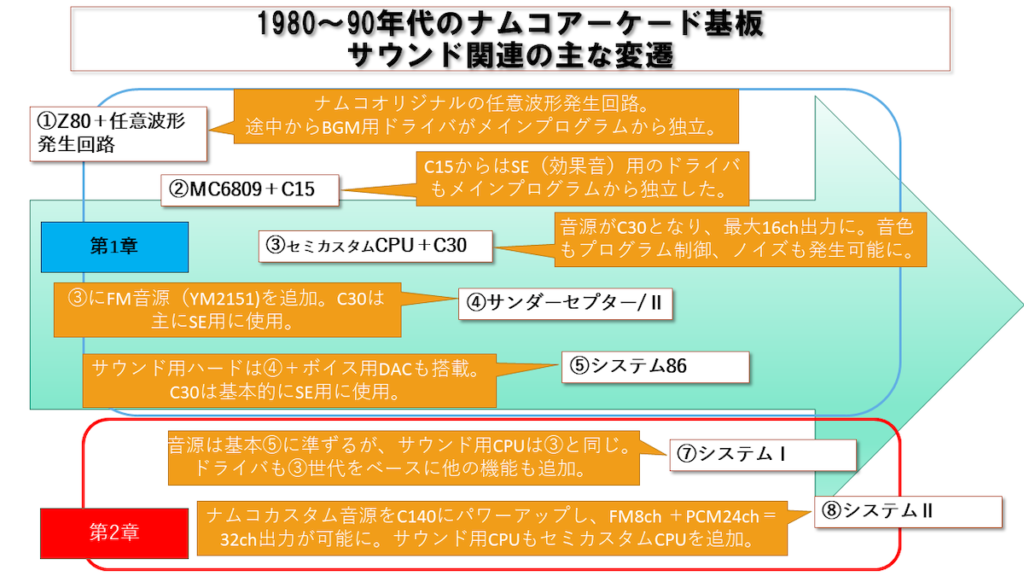

その第2章にあたる本章では、第1章(前編)・(後編)で語られたナムコカスタム音源時代から、FM(シンセサイザー)音源の時代(1986年頃)、そしてPCM(サンプリング)音源、家庭用ゲーム機でのCD(メディアストリーム)活用時代のサウンドクリエイト(1995年頃~)といった急激なテクノロジーの変化の中で、ナムコサウンドが発展を遂げた舞台裏をクリエイター、エンジニアの皆さまに伺っていきます。まずはアーケード基板におけるナムコカスタム音源の発展とFM音源の搭載の経緯から紐解いていきましょう。

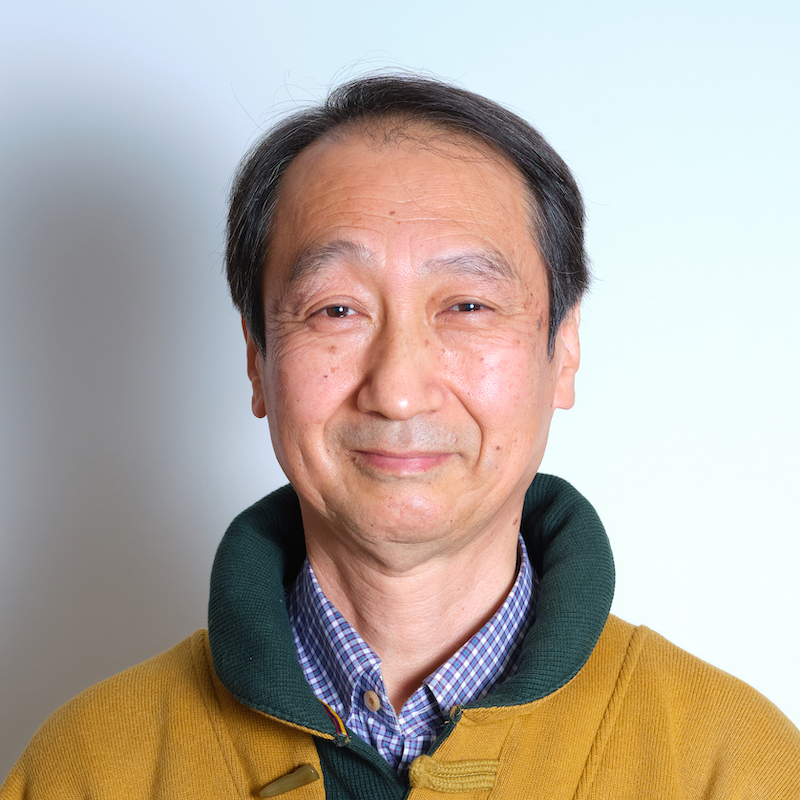

小川徹

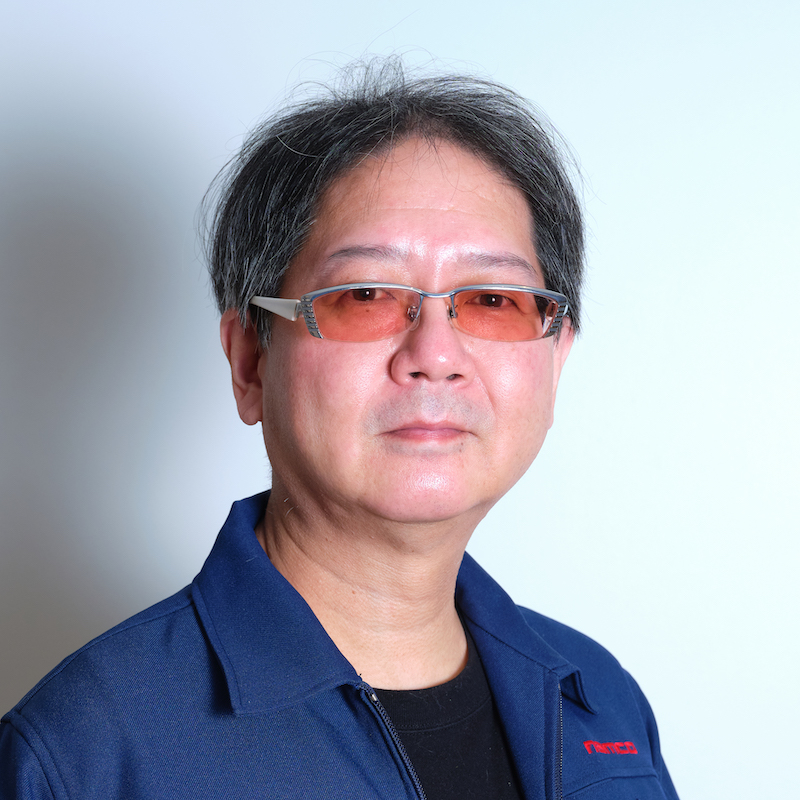

細江慎治

1985年、ナムコ(当時)のテストプレイにアルバイトとして参加、同年グラフィックの手伝いを経て、秘密裏に『ドラゴンスピリット』にサウンドを載せて1987年正社員登用。花博(1990年:国際花と緑の博覧会)に出展した『ギャラクシアン3』、『リッジレーサー』、『スピードレーサー』等を担当。1996年退職後も『リッジレーサー』、『鉄拳』シリーズ等や他に参加。現在は作家としても活動中。

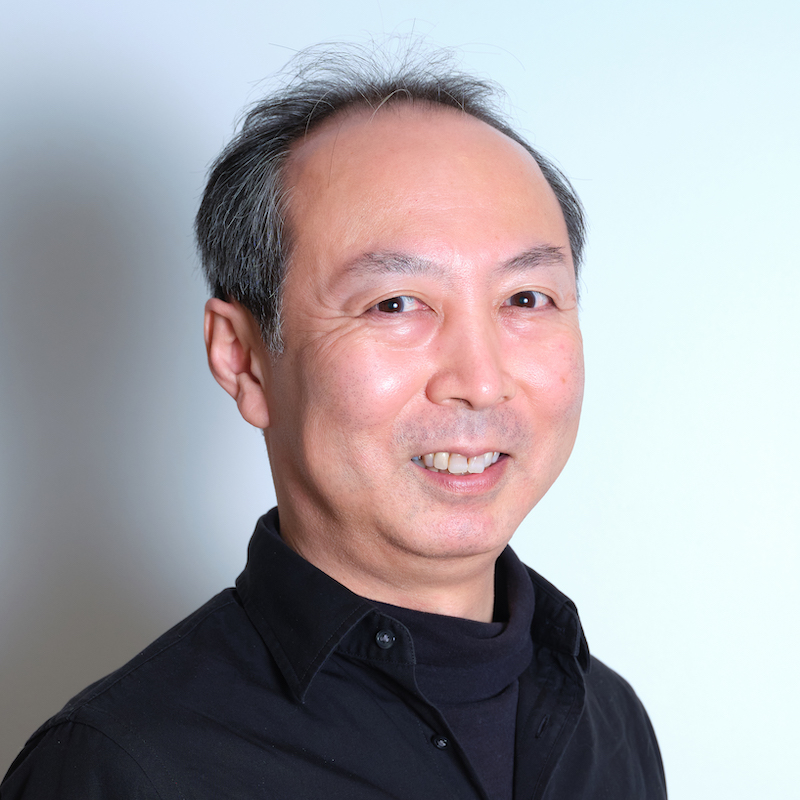

川田宏行

1984年、ナムコ(当時)に入社。 開発企画課での『スターラスター』、『ワルキューレの冒険』開発を経てサウンド部門へ。『妖怪道中記』、『ワルキューレの伝説』、『ソルバルウ』、『ナムコ・ワンダーエッグ』、『パックマンCE 2』、『プラ・ソニック・ラブ!』、『大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS / Wii U』など多くのサウンドを担当。現在は、作編曲家としてオリジナルCD制作の他、『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』、『アリス・ギア・アイギス』など、幅広く活動中。

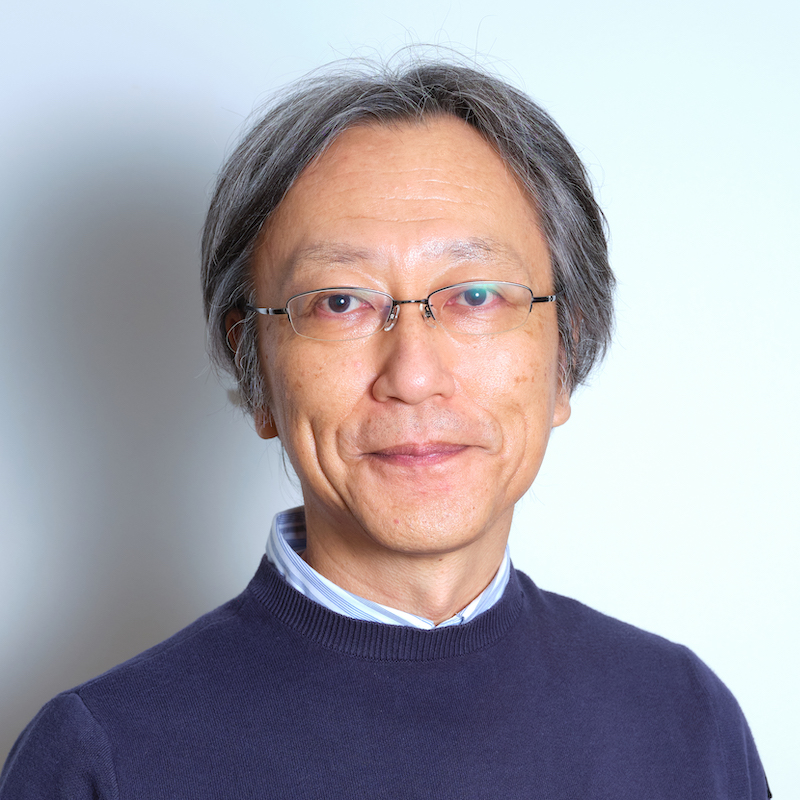

中西哲一

1996年、ナムコ(当時)に入社。代表作は『リッジレーサー』シリーズ、『エースコンバット』シリーズ、『サマーレッスン』など。クリエイターとプログラマの橋渡しを得意とし、サウンドディレクター/テクニカルサウンドデザイナーとして多くのタイトル開発に携わる。現在はバンダイナムコスタジオにて所属グループマネジメントやオーディオ技術開発リーダーを担当。

黒畑喜弘

小さい頃からのナムコ好きが高じ、1998年にナムコ(当時)に入社。『リッジレーサー7』のサウンド実装を機に社内サウンドフレームワーク「NUSound」の開発に携わり、「KORG Gadget」用シンセサイザープラグイン「Kamata」では過去の社内資料を基にC30音源を再構築。代表作は『太鼓の達人』の「スーハー2000」(ボーカル)。

大久保博

1994年、ナムコ(当時)に入社。代表作は『リッジレーサー』シリーズ、『エースコンバット』シリーズ、『鉄拳』シリーズなど。バンダイナムコスタジオサウンドチームを経て、現在はバンダイナムコ研究所に所属し、XR、AI技術のビジネスプロデュースや新技術「ELMIRAIVE™AX(旧称:BanaDIVE™AX)」の開発等に携わる。

――第1章の記事で、ナムコサウンドは黎明期からエンジニアとクリエイターの発想の相乗効果がビデオゲームにおけるおもしろいクリエイティブを生んできたとまとめさせていただきました。第2章ではそのナムコイズムともいうべき思想がどう継承され、発展していったのかを今回集まっていただいた皆様にお話を伺いたいと思います。

大久保:第1章で、すでに「ナムコフォーマット」やナムコのインタラクティブなサウンドシステムの始まりについては詳細にお伺いできたので、第2章はその続きとして、業務用(アーケードゲーム)の話、C30(ナムコカスタム音源)の後の時代のあたりからお話を伺いたいなと思います。細江さんの『リッジレーサー』のデータとかを見るとほぼプログラムになっていたり、その辺がエンジニアリングとクリエイティブのおもしろいところなのかなと思います。

コストパフォーマンスと音の良さで採用されたFM音源

――今回も音源のお話を中心に、BGMだけでなくサウンド全体、大型機から汎用システムボード、家庭用ゲーム機の時代をある程度なぞりつつ、皆さんにお話いただけると幸いです。

大久保:川田さんも細江さんもC30世代は触れていました?

川田:「システムI」に載っていたからね。

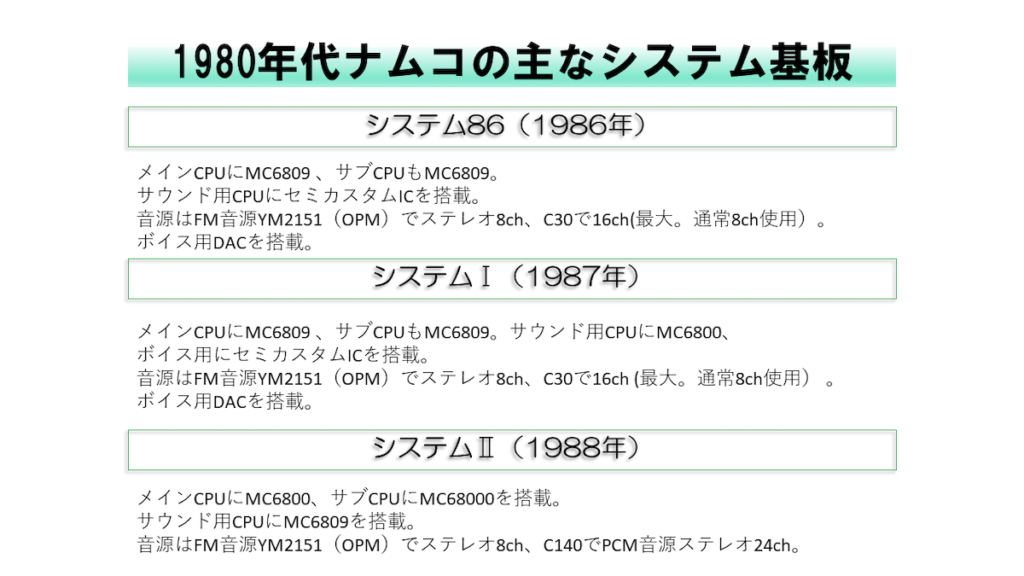

※システムI:1987年から市場に登場したアーケード用システム基板。『ドラゴンスピリット』(1987)、『妖怪道中記』(1987年)、『ギャラガ’88』(1988年)、『タンクフォース』(1991年)など5年間に約20作品がリリースされた。前年に登場した「システム86」に加え、さらにサウンド用CPUにMC6809を採用。サウンド面では「システム86」から引き続きYAMAHA(現:ヤマハ株式会社)が開発したFM音源IC、YM2151(OPM:ステレオ8ch出力可能)とC30(ナムコカスタム音源:ステレオ16ch出力可能)を搭載、加えてサウンドCPUとFM音源とのデータバスにFIFO(※)を採用している。また、システム基板にヘッドフォン出力用のステレオミニプラグ端子が搭載されたのもこのモデルからとなる。

細江さんがサウンドを手掛けられた『ドラゴンスピリット』

川田さんがサウンドを手掛けられた「ギャラガ’88」

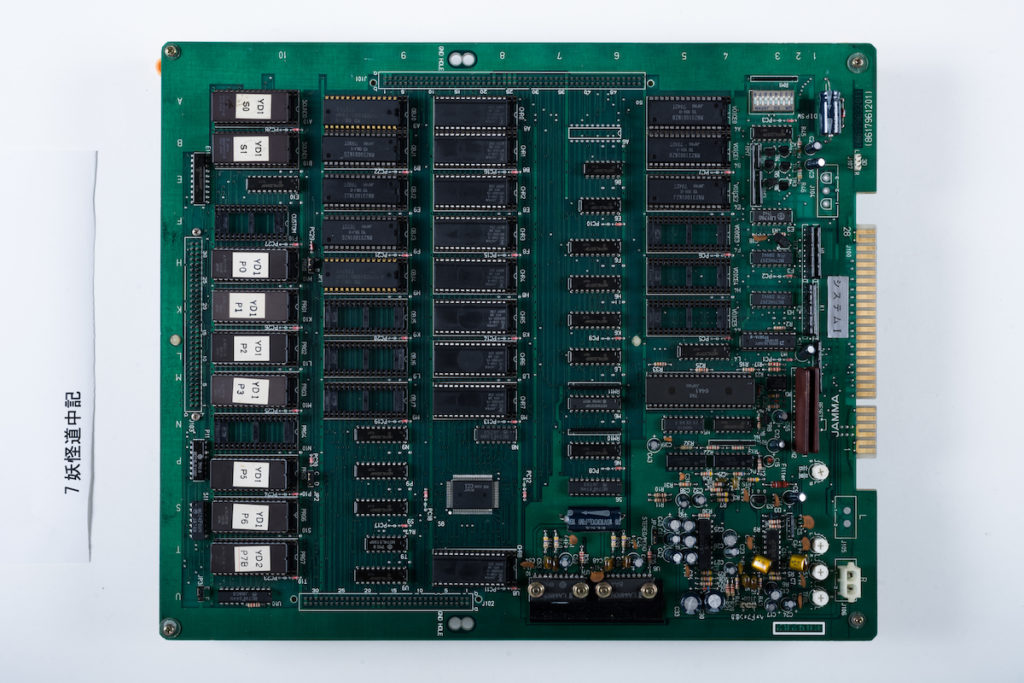

川田さんがサウンドを手掛けられた『妖怪道中記』

※FIFO:First-In First Outの略。ここではサウンドCPUとYM2151との間をつなぐバッファメモリのことを指す。具体的にはサウンドCPUの処理により、YM2151の制御命令を高速にバッファメモリに書き込み、YM2151の処理待ちに従ってデータを転送する。YM2151は高機能だが命令処理に時間がかかることから、CPUの待ち時間も多くなったため、その待ち時間を減らすために設けられた。

大久保:C30が単体で乗っているシステムボードは担当されていない? 「システムI」にはFM音源と両方載っていましたよね。

細江:FM音源はその前の「システム86」(※)からですね。『スカイキッドDX』(1986年)が最初。

※システム86:1986年に『スカイキッドDX』をかわきりに市場に登場。ナムコではそれまでもROMを乗せ換えて別ゲームとして利用していた基板はあったが、「システム」の名称を冠し、同じ基板をROMを単体で販売して別のゲームとして運用したナムコ初のシステム基板といえる。サウンド面ではC30とともにFM音源(YM2151)とボイス用DAC(Digital Analog Converter=デジタル信号アナログ変換IC)を搭載。『源平討魔伝』(1986年)はビジュアル面で多関節キャラクターによるビッグモードとスモールモードによるダイナミックな動きと、サウンド面でディストーションギターの音色を取り入れた和風ロック調BGM、サンプリングによるキャラクターボイスを取り入れ壮大な世界観やキャラクターの描写を実現した。

小川:(基板設計と音源の採用に関わっていたエンジニアとして)FM音源の採用に関しては、私ほとんど記憶にないんですよ(笑)。

川田:そこちょっと聞きたかったんですよ。

小川:誰か知っているなら教えてほしかったんですけれど。ハードウェア的にはCPUに簡単につながるようにできているので、実装の苦労は全くなくて、あまり記憶に残らなかったのかな。

川田:いくつかFM音源チップの候補があったと思うんですが、なぜYM2151(OPM)を選んだのかっていうのが聞きたかったんです。

小川:FM音源で私が唯一覚えているのは、アタリの『マーブルマッドネス』(1984年)。あの音がすばらしかったんですよね。音とゲームがマッチしていて、まるで音を聴いてからゲームの仕様を考えたんじゃないかというぐらいの作品で。クリエイターの方ももちろん、エンジニアもすごく感銘を受けました。

大久保:アタリのFM音源を採用したゲームでは他に『ペーパーボーイ』(1985年)の曲や音がとっても良かったですよね。

【補足】

ナムコのアーケード用基板としてYM2151を初めて搭載したのは『サンダーセプター』(1986年)と『3D サンダーセプターII』(1986年)。MC68000をメインCPUに、サブCPUにMC6809、サウンド用にMC6502を2基+セミカスタムマイクロコントローラ搭載。音源はYM2151+C30+音声合成用ナムコカスタム音源+ボイス用DACという構成だった。

<小川さん・水足さんによる補足>

FM音源の採用に関して、インタビュー後、小川さんに当時の事情を知る水足淳一さん(※)と連絡を取っていただき、メールインタビューをしていただきました。

※水足淳一:ファミリーコンピュータ版『ドルアーガの塔』やアーケード版『バラデューク』でC30による音声合成などを担当。

<質問1>FM音源を採用したきっかけは? 社内にFM(音源)信者がいたとか?『マーブルマッドネス』の影響? ナムコ(当時)とアタリのどちらが採用が早かったか?

YAMAHAからナムコ(当時)へ売り込みがあって、YAMAHAの方がサンプルを無償で供給してくれました。そのあとで契約となり、資料をもらったのですが、もっと知りたい部分があったので、追加で資料をもらいました。『マーブルマッドネス』が販売(ロケテスト)の時には、私がテストしていた試作基板はすでにできていて音は鳴っていました。アタリの音色でディストーションギターが追加されていたので、自分で作っていくつか残しておいたら、中潟(憲雄※)くんが『源平討魔伝』で使っていました。

※中潟憲雄:1984年、ナムコに入社。ロボットバンド『ピクパク』の音楽を担当した後、ゲーム開発部署に異動し、『ファミリースタジアム』、『モトス』、『サンダーセプター』等に携わる。 その後社内に源平プロダクションを興し『源平討魔伝』、『ベラボーマン』、『未来忍者』をリリース、『未来忍者』は映画も制作した。現在は、レコード制作やライブ活動など幅広く活動。

<質問2>なぜ、YM2151を採用したのか記憶にある?

当時、YAMAHAは新製品でDX7(6オペレータ(※))とその下位機種(DX21のような機種で4オペレータ)のものを実際に楽器として販売していました。

※オペレータ:FM音源におけるFM合成機のこと。モジュレータ(発振器)から正弦波(サイン波)を発振し、キャリア(変調器)で変調できる。さらにオペレータ同士を直列や並列など複数組み合わせる(アルゴリズム)によってさらなる変調結果を得ることができ、各パラメータ、アルゴリズムを変えることで音色をダイナミックに変化させることを可能とした。

その音はYAMAHAの展示会場で聞いていて、このクオリティは楽器レベルですごいことと、ほかのメーカーにも売り込みをしていることがわかったので、「早くやったほうが勝ちだ」と思いました。石村(繁一※)さんからYM2151が安いことを聞いて「できる?」って聞かれたので、「はい。」って言ったと思います。

※石村繁一:ナムコ初のアーケードビデオゲーム『ジービー』から、『ギャラクシアン』、『パックマン』のハードウェアやソフトを担当。『パックマン』では効果音も手掛けた。後にファミリーコンピュータ版『パックマン』などの開発に関わり、バンク切り替えに対応したカスタムチップ「ナムコ163」も手掛ける。

そのあとで中潟くんにFM音源用の曲を書いてもらって、開発一課でその成果について発表しました。

中潟くんが音楽室からスピーカーを持ってきてつなぎ、小川さんはスピーカーの片方が逆相(※)でつながれていたのを指摘して、つなぎなおしてくれました。それがナムコ(当時)で最初のFM音源のお披露目でした。

※逆相:ステレオスピーカーとアンプの極性(+と-)が逆に接続されていること。ステレオ接続の場合、左・右チャンネルの両方の極性が逆につながっていれば正相になるが、片方のみ逆接続では逆相となり本来の音質を損ねる。

<質問3>その他、FM音源について。基板やドライバは誰が設計したか覚えてる? MC6809につなげてたよね。

私が最初のプロトは作ったと思います。もともと資料には接続図、YM2151と対になるDAC(YM3012)とその周辺回路がありました。MC6809だったか覚えていませんが、わりとすぐにつながって音は出ました。

HP64000で曲データを入力できるバッチやプログラムを書いて、いくつかのCPUで動かせるように考えて作ったと思います。

おそらく、最終の量産基板の回路オペアンプの抵抗値などは小川さんがチェックまたは調整してくれたと思います。

当時は、「このFM音源とマルチチャンネルで出せる音声合成の回路があればナムコサウンドは業界イチを維持できる!」と思っていたので、これと前後して音声合成の録音からROM焼きの装置を提案しました。

今考えてみると、良い時代でした。

水足さんが作成したFM音源のディストーションギターの音色を中潟さんが使った『源平討魔伝』(1986年)

小川:(FM音源は)金属的な音が印象的なんですよね。物理的に作っているので、シャープな音というか、圧が強いというか。そういう音が出るんですよね。

そんな特色があって、C140(※)を作る時にFM音源は本当はコスト面の関係で外したかったんですけれども、サウンドクリエイターの意見を踏まえて、C140ではPCM音源としてC30の効果音と音声合成DACの役割2つを1系統にまとめ、FM音源は残しました。サウンドクリエイターとは、その後もチップの仕様、ドライバの仕様などで良く話を聞いて調整させてもらいました。

※C140:C30の周波数計算やノイズ生成の思想を発展させ、さらに波形データ後の処理として音量の掛け算(きめ細かさの調整)やステレオデータ加算もデジタル処理でき、大容量のメモリに対応したナムコカスタム音源。PCMステレオ24ch出力が可能で、システム基板ではシステムIIより搭載。

川田:危なかった……(笑)。(FM音源を残してもらって)よかった。

ナムコのカスタム音源はPCM世代のC140へ

――ちょうどC140のお話が出たのでその流れでお伺いしますが、小川さんは任意波形発生音源からナムコのカスタム音源に携わられてきたエンジニアでいらっしゃるわけですが、C30から本格的なPCM音源(※)となったC140を開発しようとステップアップされたのはどういった理由からなんでしょうか?

※PCM:pulse code modulationの略。音声などのアナログ信号の波形の値を一定時間ごとに取得(標本化)し、この標本化した数値を0と1で表される2進数に変換(量子化)することで、アナログ信号の波形をビット配列で表されたデジタル信号に変換する変調方式のひとつ。デジタル処理された音源のPCMデータは、DACによってアナログに戻され、アンプを経由してスピーカーなどから流れる。音質は1秒間に何回数値化するかを表す「サンプリング周波数」と、音声データを何ビットで表現するかを表す「量子化ビット数」によって決まる。高い音質を求める場合はデータ容量が大きくなり、1980年代後半~1990年代ではROM容量は2023年現在に比べてそれほど潤沢なメモリを実装できなかったため、録音データのビットレートを低くおさえたり、短時間のサンプリング音を使用するなどして対応していた。

小川:C140に至る過程というのがあって、なぜC140ができたかというと、

- 当時CDプレーヤーが普及してD/Aコンバーター(DAC)が安く手に入るようになってきた。24chをデジタル加算して、アナログに変換するために16bitクラスのDACは必須でした。

- 当時のサウンド用ハードウェアにはボイス用のハードが搭載されていて、人の声はインパクトがあっていろんなゲームに使われていた(※)。その分楽音よりもデータ量が増えるボイス用のROMやICが増えて、コストがかかっていた。

その分コストダウンのためにボイス系のハードをナムコ音源みたいに1つに集約したくて研究して作ったのがPCMで録音した音声を鳴らせるC140になったんです。

※サンプリングによる音声発声は当時「音声合成」と呼ばれており、ナムコでは『キング&バルーン』(1980年)スピーチ基板が実装されて初採用された。その後、合成音声用カスタムチップC52を搭載した『ボスコニアン』(1981年)、『ポールポジション』(1982年)でも音声合成を実現。そのほかナムコのカスタム音源でもC15で『グロブダー』(1984年)、C30を搭載した『バラデューク』(1985年)などでも音声合成を実装していた。

C30での音声合成を実装した『バラデューク』

黒畑:当時だと、研究の段階ではPCMを再生するための動作テスト用の「サンプリング音データ」(を収録&再生するためのハードから研究)が必要になるじゃないですか。それはどうやって……?

小川:ものによってなんですけれど、CDから読み込んだデジタルデータを使ったりとか……。

黒畑:当時はまずサンプリングするのが大変じゃないですか。

小川:そうなんですよ。C140を作った時も、(音を)鳴らす方のICはできたけれども、(鳴らす音を)作るほうはどうするんだ? っていう話になって。当時、赤井電機(※)さんからうちに入ってきたエンジニアがいまして。

彼がAKAIのサンプラーのフォーマットとかをよくわかっていて、彼のおかげで鳴らすほうは助かりました。

※赤井電機:Akai Professional(AKAI)ブランドで1984年ごろから電子楽器市場に参入

川田:最終的にはYAMAHAのサンプラーを使うことになったんですよ。DOSフォーマットでセーブできたので、フロッピーベースで吸い込む(データをPCに取り込む)っていう。

細江:その前に、当時の担当者がワイヤーラッピング(基板)でサンプリングボードを作ってくれて。最初に使ったのは『ファイナルラップ2』(1990年)だったんですけれど。その基板しかなかったのでそれでむりやり録って……。でも、その基板をPCの中に差しているのでノイズが……(一同笑)。

川田:音悪そう……。

小川:AKAIのサンプラーの前にサンプリング基板があったんだ。

細江:そうです。でもループ機能がないので、何回も試して、たまに「ブツッ」っていうけれどしょうがないなというぐらいで「使うしかない」というものでした。

小川:苦労して録った音を使っていたと。

大久保:そのボードはどのゲームで使っていたんですか?

細江:『ファイナルラップ2』や『アサルト』とか。『メタルホーク』(1988年・システムII基板)ぐらいまで……『メタルホーク』はもうYAMAHAのサンプラーになったのかな。

細江さんがサウンドを担当された『アサルト』

細江さんが担当された『オーダイン』(1988年)のボイス(空中インへようこそ)

――ラッピング基板で作られていたというサンプリングボードですが、録音したデータはそのままで、カットするとかエディットするとかはまだできない時代だったんですか?

細江:手動でアドレスを打ち込んで……(一同笑)。ほぼできないに等しい状況で。

小川:今からすると信じられないよね。いろんなものがなかった時代ですから。

C140に盛り込まれたリニア補完による音階の変化

――C140ではサンプリングされたデータの音階なども変更できるようになりましたが、これも小川さんはじめエンジニアの方々が取り組まれたのですか?

小川:ボイスの方はサンプリング(データ)を再生するだけで単純だと思うんですけれど、楽器のサンプラーのように音源として使うことを想定して、サンプリングデータから音階をつけて出すということもいろいろ実験していたんですよ。最初は簡単にできると思っていたんですけれども。

黒畑:わかります。今の世代でもソフトウェアで再現するのにえらく苦労しました。

小川:そうなんだね。例えば録った音から半音下げると5%周波数を下げる、みたいな形になるわけじゃないですか。例えば1割遅くしようとすると、元のデータを1~10あって、それを再生していくと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12という元の周波数から5%落とす、10%落とすとどっかの10個のデータのうちの1個をダブらせて再生する、みたいな形に単純に考えるとなるんですけれども、それをやってもまともに聞こえないです。耳の良い人が聞くと絶対にわかってしまう。

よく考えてみるとわかるんですけれども、1割周波数を落とすといって、9つのデータをそのまま使って10番目のデータをダブらせるみたいな話で1割ずらすと、なんのことはない、1~9までの最初のところって変わらないんですよね。前のデータと。それで周波数の低いデータに聞こえるわけがないという話で……。

川田:すごい乱暴ですね(笑)。

小川:それで「この方式はダメだ」と。結局そのサンプリングしたデータを間引いて使うだとか、ダブらせて周波数を変えていくという方法はダメだなと実験でわかりました。整数倍はいいんですよね。1/2とか1/4だとか、2倍、4倍はきれいに聞こえるんですけれど、その間の音階を出すと汚くて聞こえない。

で、どうしたかというと1割遅くする場合には本当は0番地の音、1番地の音、2番地の音というのを、正しく1割落とすと0.9番地、1.8番地、2.7番地、3.5番地というところのデータが欲しいんです。欲しいんですけれどもサンプリングされたデータにそれはないから、それを内部で計算して作ろうということをやりました。

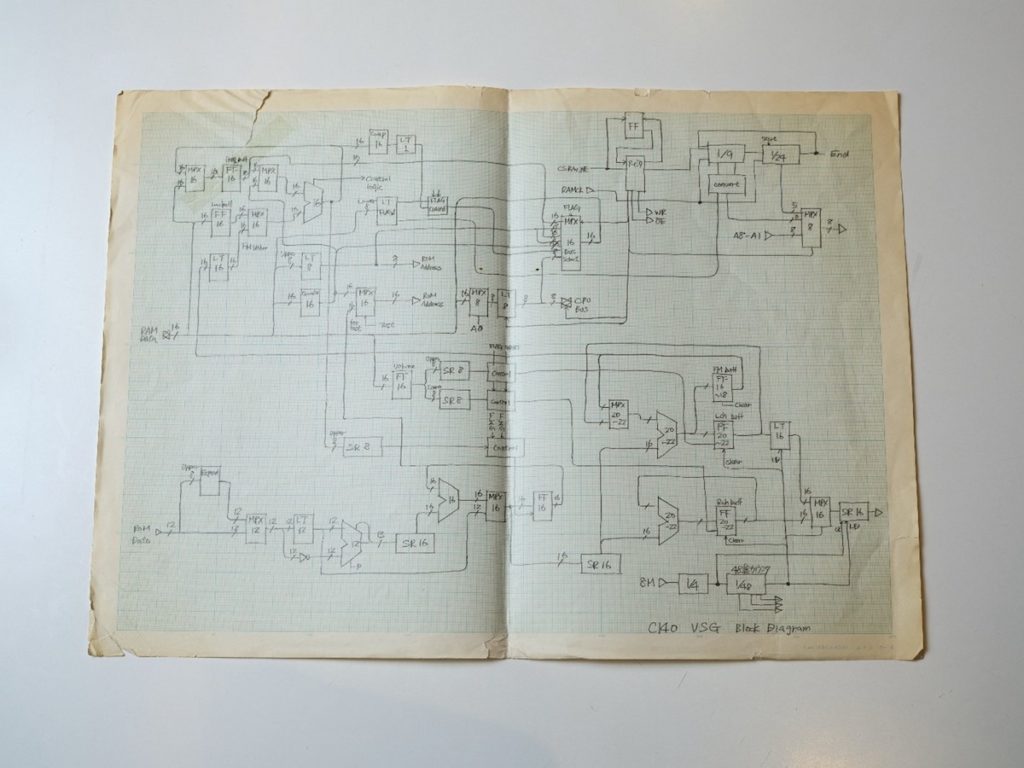

C140の資料にもその説明があるんですけれども、「リニア補完」という計算を使ってやっています。0.9のデータが欲しい時には0番目のデータと1番目のデータの両方読んできて、内部で演算して0.9に近い値を直線補完して出すと。直線補完なので、本当に0.9の値はそれだったかというと、それはわからないんですけれども、直線補完することによってかなり良い結果が得られたので。C140では24chあるんですけれども、1chで波形を2つ読んできて処理するということをやって内部でそれを加算して最終的にDACに渡すということをやっています。

これが最初にC140を設計した時のブロック図ですね。方眼紙に手書きで書いてますね。ブロックダイヤグラムですね。

エンジニアとクリエイターの距離感の近さから生まれたPCM音源=C140

大久保:サンプルの音程を変えるというのは、もう当時サンプラーという楽器があったということもあると思いますが、クリエイター側からの発想なのか、エンジニア側からの発想なんですか? 例えば、ドラムとかだけなら必要な音を録って鳴らすのは数も少な目で現実的だったと思いますが、音程をつけて鳴らしたいというのは小川さんからの提案だったんですか?

小川:ナムコ音源みたいないわゆる楽曲を出す音源と、ボイス音源を一緒にしたいわけなので、やっぱりナムコ音源みたいなちゃんと音程を取って鳴らすということも実現したかったんですね。それができなかったら使ってもらえないんで。

黒畑:この時代のハードウェアもドライバもそうなんですが、解析した時、明らかに音楽の素養があるエンジニアが作っているなと感じたんです。少なくとも楽譜が読めるようでないと作れないような仕様になっているなと。

大久保:小川さんは音楽は……?

小川:音楽自体は好きですけれども、高校の時に楽器、電子楽器みたいなものにちょっと興味があったので……当時だとメロトロンだとかハモンドを図解しているものがあってそれを勉強したりしていましたね。

大学の時はオーディオ部に入ったんですけれども、中にアンプ班とかスピーカー班だとかあって、さらにその中に電子楽器班というものがあったんです。アナログシンセをポリフォニックで鳴らすということを「世界初だ!」とかいってオペアンプをいっぱい使って。そういう人たちが学園祭で発表をやったりするので、それを聞くのは私にとってためになりました。C140をはじめ音源関係の業務にはそういった経験や知識が非常に役に立ちました。

川田:小川さんが本当にやりたかったことと音楽はちょっと違っていたんですか? 音楽のそういう仕事に就きたかったわけじゃないんですか?

小川:確かに大学に進学する時にちょっと悩みましたね。高校の時ってロック小僧みたいな感じでドロップアウトしてました(笑)。

川田:知らなかった……。

小川:「じゃ、一体何をやるんだ?」と思ったんですけれど、私は楽器などに興味はありましたが、そういう素養がなかったので。自分のできることと自分の好きなことが違ったので、自分のできる道に進もうと電気関係を目指したんです。

川田:小川さんの音楽への興味があとで生きたってことですね。すばらしい!

小川:当時、KORG(※)だとかYAMAHAだとかいろんなところから売り込みがありました。

どのメーカーもやってることがけっこう近いんだよね。だから、半導体が進歩していく段階で、みんな思いつくことは一緒というか、けっこう近いところがあって。

※KORG:株式会社コルグ。電子楽器メーカー。

川田:では、C140を自社で開発しようと踏み切った動機というか理由は?

小川:楽器とゲームでは必要とされる仕様が似ていても違っているので、やはり独自に開発しないといけないと思いました。例えば「エクステンド」の時、BGMは一時ミュートして、同時にエクステンド音を鳴らすといったことが楽器用のICではうまくできないものがありました。

川田:そりゃそうだ。

小川:売り込みに来たものと比較して、価格がいくら、といったことは調べていたことはありますね。C140とC352(※)は自分の中でごっちゃになってわからないところがあるんですけれども、C352ではかなりコストダウンもできてスマートなICになったので、やっぱりC140を社内でやっていたからこそこういうことができたのかなと。

※C352:PCM32chに対応したナムコカスタム音源。システム基板としてはシステム22などに使われ『リッジレーサー』(1993年)、『リッジレーサー2』(1994年)、『エースドライバー』(1994年)、『サイバーコマンド』(1995年)、『レイヴレーサー』(1995年)などに採用された。

大久保:その時ってエンジニアとサウンドクリエイター側のあいだの密度感ってどうだったんですか? 第1章では慶野さんが「みんな同じ部屋だったから」という話をされていたんですが、小川さんが実現したいと思うところと、クリエイターの方々がそれをどう見ていたのかというところが聞きたくて。でも、音が出るようになったらやっぱりうれしいんですか?

川田:もちろんうれしかったですよ。24声のサンプリングできるチップが、しかも自社でできるなんで当時驚きましたよ。

大久保:小川さんが作りたかったからできたんですね。

川田:本当にサウンドにとっては重要人物ですよ。この方がいないと今がないと。

――お話の流れから思わぬ形でC140のお話がたくさん聞けてしまいました。ありがとうございます。

※バンダイナムコ知新では、当時の資料や関係者への取材をはじめ、皆様の知見もお借りし、できる限り正確な記事を目指しております。一部事実と異なる場合がございましたら、後日訂正をさせていただきますので、予めご了承いただけますと幸いです。

【※本記事に引用している参考資料につきまして】

・本文中のBGMや効果音などの音源へのリンクは、お客さまのご利用環境によってアクセスできない場合があります。

・動画は、移植版タイトルのものを引用しています。

【補足】タイトル後の年号は稼働開始年を表記しております。

ファンファーレでは皆さまのご意見、ご感想を募集しております! 編集部にて拝見させていただきました上で、今後の改善のための参考にさせていただきます。記事に寄せられた声を「Fan’s Voice」として紹介させていただく場合もございます!

バンダイナムコ知新「第8回 第2章ナムコサウンドの発展の足跡を追う【前編】」小川徹氏、細江慎治氏、川田宏行氏、中西哲一氏、黒畑喜弘氏、大久保博氏インタビュー

【編集後記】

1980年代後半~90年代はサウンドの世界も一気にデジタル化の波が到来。ハードウェアにも革新的な製品が多数登場しきらめきを放っていた時代です。ゲーム業界の最先端をけん引していたアーケードゲームの世界も、映像面の強化とともに、演出のひとつとしてサウンド機能はFM音源からPCMの時代へとその波は大きな変化を遂げていきます。今回は主にC140のお話をお伺いできました。次回も引き続きこの時代のナムコシステム基板の音源についてお話を伺います。 第8回第2章も第1章に引き続き、大久保さんにアドバイザー兼インタビュアーとしてご協力いただきました。また、インタビュイーの皆さまにも内容をご確認いただき、当時の貴重な情報を追加していただきました。「YM2151採用」の件では、水足さんにもご協力いただきました。この場をお借りして御礼を申し上げます。

取材・文/佐伯 憲司

ライター/編集者。ゲーム関連本、ニュースサイト、攻略映像などに関わったのち、現在フリー。ナムコのゲームとの出会いは、薄暗い中で極彩色の色とド派手なステージスタート音に思わず2度見した『ギャラクシアン』。当時は「ゲームセンター」だけではなく喫茶店や個人商店のはなれなどでもゲーム機と出会うことができました。

1979年、ナムコ(当時)に入社、半年の営業研修後、ビデオゲーム開発部署に配属(当時『パックマン』を試作中)。『ギャラガ』プログラマーを担当後、ハードウエア開発、3Dハード前までの各種ハード、システム基板、カスタムICなどの設計を担当。JAMMA VIDEO規格専門小委員会に参加(副委員長)、通信プロトコル草案の策定にも携わる。PlayStation®︎互換アーケード基板「SYSTEM11」をSCE(ソニー・コンピュータエンタテインメント:当時)と共同開発。量産治具「フラッシュライタ」を製作。その後、役職定年で希望してAMサービス部に転籍。アーケードハードの修理を現在行っている。