1980年の発売以降世界中で愛され続けているパックマンが、発売から40周年を迎えました。ファンファーレでは、この作品に関わってきた多くの方々にお集まりいただき、3本立てでその歴史を紐解きます。

You can read this article in English (published June 17, 2021)

前編では『パックマン』が誕生するまでの開発・製造秘話や1980年代のゲーム事情について掘り下げていきます。デザイナーの岩谷徹さんを筆頭にこの作品にかかわってきた方々に前・中編にわたりお話を聞きました。

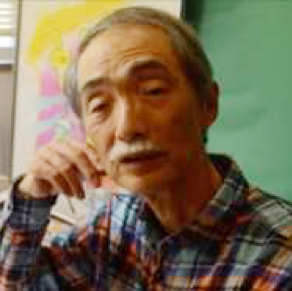

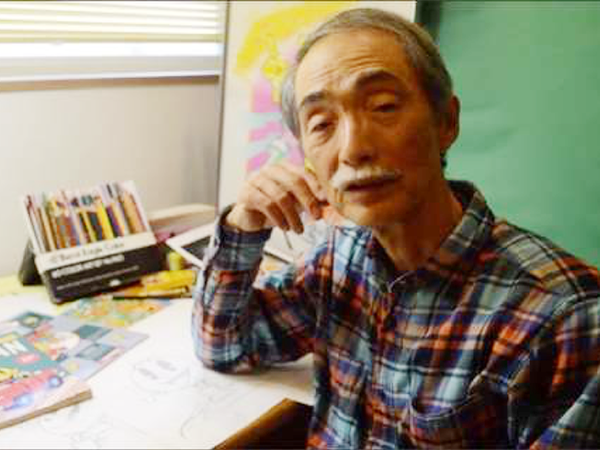

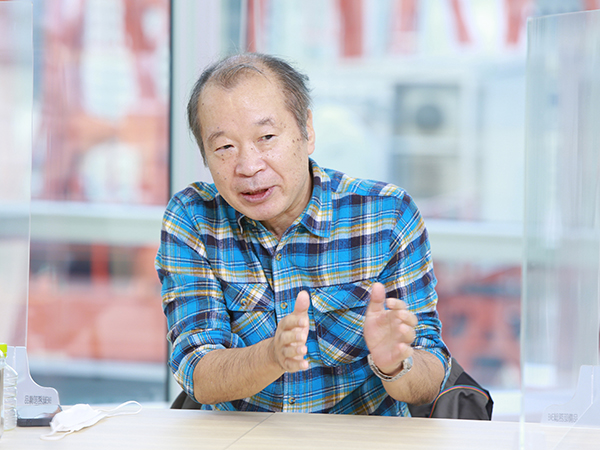

岩谷徹

企画・ゲームデザイン

甲斐敏夫

サウンド(ゲームスタートジングル、コーヒーブレイクBGM)

1970年にナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。『30test』など様々なエレメカの立体造形デザインの担当にとどまらず、『パックマン』『ギャラクシアン』などの音楽制作も担当。また80年代中盤頃までのゲームタイトルのネーミング開発もとりまとめていた。さらにナムコロゴのデザインも手掛けている。

石村繁一

基板設計

1976年 ナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。アーケード版『パックマン』のみならず、ファミコン版『パックマン』や『リッジレーサー』などにも関わり、99年からは携帯向けコンテンツを手掛け、成長させた。2005年にはナムコ(当時)の代表取締役社長を務めている。

大杉章

筐体設計

1972年にナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。 数多くのエレメカ、ビデオゲームの制作にかかわった筺体「設計」のエキスパート。『フォーミュラX』『サブマリン』『シュータウェイ』『パックマン』『ギャラガ』『ファイナルラップ』など、1970~1980年代のさまざまなナムコゲームの設計に携わる。

山下正

キャラクターデザイン(キャラクター、ロゴタイプ)

1970年にナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。『パックマン』のほかに『ギャラクシアン』(ロゴを含むグラフィックデザイン)など30機種以上のデザインに関わる。現在は一般社団法人新極美術協会にて委員を務め、画家として活動。

小野浩

筐体 看板デザイン

1979年にナムコ開発部デザイン課入社。『パックマン』のほかに『ギャラガ』『ゼビウス』など80機種以上のデザイン・ドット絵制作に関わる。2016年からドットアーティスト“Mr.ドットマン”としても活動し、ドット絵作品を発表するほかワークショップなども実施する。

原口洋一

生産部(半導体調達)

1973年にナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。生産部として『パックマン』のほかに『リブルラブル』などの半導体調達に関わる。

猿川昭義

国内販売

1967年にナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。国内販売担当として『パックマン』のほかに『サブマリン』『ゼビウス』などの販売に関わる。

遠藤勝利

国内ロケ事業統括

1963年にナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。国内ロケ事業統括担当として『パックマン』のほかに『ゼビウス』などに関わる。

「誰もが楽しめるゲームを作りたい」 パックマンが生まれた時代とその背景

――1980年に発売された『パックマン』の開発当時はゲーム業界にとってどんな時代だったのでしょうか?

猿川:もう40年前のことで、ここに来るまでに少し調べてきたのですが、1972年にアタリ(※1)のビデオゲーム『ポン』がヒットして、そのときにアタリ・ジャパンを当時の中村製作所(後のナムコ)が買収します。そして、1976年に『ブレイクアウト』が発売され、1978年にはナムコ(当時)のオリジナルビデオゲーム第一弾『ジービー』が出て、同じ年にタイトーさんの『スペースインベーダー』の大ブームが起きました。さらに翌1979年の年末には『ギャラクシアン』が発売されて、1980年の『パックマン』につながっていきます。

ただ、初期のビデオゲームは、1~2か月は売り上げがあるのですが、その後はすぐに売れなくなってしまうような状況で、業者さんは「ビデオゲームは採算が合わないよね」という話をしていたと思います。

※1 アタリ:1972年に創業したアメリカのビデオゲーム会社。ナムコ(当時)は1974年、日本支社のアタリ・ジャパンを米国アタリ社から取得し、 ビデオゲーム機事業に進出。

原口:そうですね。1976年の『ブレイクアウト』のヒットでイメージが少し良くなったかもしれないですが、『スペースインベーダー』がヒットするまでは、筐体を購入してくれる業者さんの反応はそういう感じでした。

遠藤:ロケーションの観点からいえば、『ブレイクアウト』のヒットによってブロック崩しがブームになって、それがテーブルゲームになっていったことで、日本に当時13万店ほどあった喫茶店にゲームの筐体が導入されて、ゲームの認知度が上がっていった時代でもありました。その後、ピーク時には16万5000店ほどあった喫茶店の中の3万5000店ほどにゲームが導入されることになっていくんです。

――ゲームの種類や遊び方が、どんどん広がっていった時代だったということですね。

猿川:1977年にエレメカ(※2)の『シュータウェイ(※3)』がナムコ(当時)から出ましたけど、あれもすごかったですよ。歌舞伎町でお酒を飲んでいたようなお客さんが、一回のプレイで1000~2000円ほど使って遊んでいて。その横には同じくナムコのヒット商品でエレメカの『サブマリン(※4)』が置いてありました。ただ、ゲームセンターにおける王者という意味では、ビデオゲームにマーケットを取って代わられるまではフリッパー・ピンボール機でした。

※2 エレメカ:エレクトロニクスとメカトロニクスを組み合わせて作られた造語、「エレクトロメカニカルマシン」の略。ブラウン管を使わないすべてのアーケードゲームを指すという分類が一般的。

※3 シュータウェイ:クレー射撃がモチーフのガンシューティングゲーム。2018年には『シュータウェイPRO』としてリバイバル版が登場。

※4 サブマリン:1979年に登場した、潜水艦がモチーフのシューティングゲーム。

甲斐:アタリからフリッパー・ピンボールゲーム機が出はじめたころ、僕も「ゲームにもいろんな種類があるんだな、おもしろいな」と感じていました。岩谷くんもすごく研究して『ジービー(※5)』を作っていましたし、ゲームとして何がおもしろいのかをいろんな人が追求していたと思います。そしてそのころ、「岩谷くんが、ちょっと変わったビデオゲームを研究しているらしい」という話を聞いたんですよ。どうやらそれは、“食べるんだけど、逃げるゲーム”なんだと。

※5 ジービー:前述のナムコ(当時)初のオリジナルビデオゲーム。1978年発売。

――なるほど。それが『パックマン』だったのですか。

岩谷:私がナムコ(当時)に入って最初に関わったゲームは、ピンボールとブロック崩しの要素を合わせた『ジービー』で、このゲームは大杉さんがアイデアを考えて、私が企画を担当しました。ですが、(ゲームの内容を)ちょっと難しくしすぎてしまって、初期の販売台数は伸びたけれども、売上がすぐにガクッと落ちてしまったんです。そこで『パックマン』では、とにかく“プレイヤーが嫌な思いをしないゲーム”をめざしていきました。ゲームの上手い下手に関係なく、誰でも楽しく遊べるようなゲームを作りたいと思っていました。

石村:当時、たしか横浜で一緒に飲みに行った帰りだったかな? 岩谷さんが、ゲームセンターで女の子が熱狂している様子を見て「僕もああいうゲームが作りたい」と言っていたのを覚えていますね。

――「誰でも楽しめるゲームを作りたい」というお気持ちが、レバー1本のみで攻撃ボタンがない、『パックマン』のシンプルなゲーム性につながったのですね。

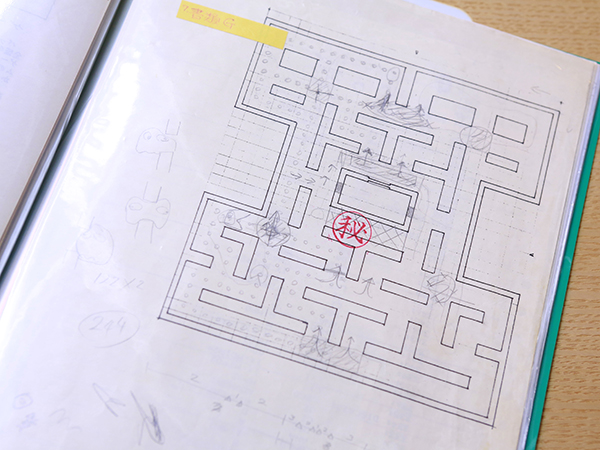

岩谷:はい。操作性やルールの調整に加えて、“相手を殺さない”タイプのゲームをめざしました。開発中、チームの中で「スリルが足りない」ということになって、「ボタンをつけて攻撃できるようにしよう」というアイデアもチラッとは出ましたが、それは結局採用しませんでした。また、開発の過程でゲームの内容も変化していきました。迷路の形も企画段階と完成形とでは違っていて、最初は袋小路がありましたし、パワークッキーもありませんでした。シャッターのアイデアも企画の段階ではあったものの、 プログラマーの舟木茂雄さん から「ダメ」と言われてなくなりました。

とにかく、いろいろなアイデアがあった中で、ゲーム性も、デザインも、操作性も、どんどんシンプルになっていきました。その結果、まるで“侘び寂び”の世界のような、“不足の美”のようなゲームになっていったと思います。

ゲームにポップアートのようなシンプルさを。システムとキャラクターデザインの開発秘話

――グラフィック面では、シンプルであるけれども華やかなアメリカのポップカルチャー/ポップアートからの影響が感じられます。

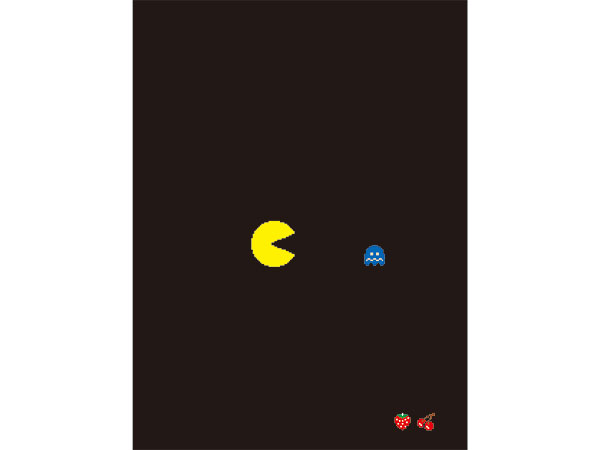

岩谷:ステージの背景のネオン管のような壁はとても工夫した部分です。迷路というと敬遠する人もいると思ったので、目立たないように青く細いネオン管のようにして、黒をバックにすることで背景にスッと溶け込むようなデザインにしました。

私はもともとピンボールが好きで、そのガラスや盤面のデザインのカッコよさに惹かれていたので、それがパックマンのグラフィックデザインに影響を与えたと思います。フルーツターゲット(ボーナスアイテム)でチェリーが出てきたりするのも、カジノにあるスロットマシンの影響だったと思います。

――見た目としても、かわいくておしゃれであることを大切にされたんですね。

岩谷:任天堂の宮本茂さん(※6)も、パックマンのデザインに関しては高く評価してくださいました。

※6 宮本茂:『マリオ』『ゼルダの伝説』『ドンキーコング』シリーズ等の生みの親として知られる

山下: キャラクターデザインについては、当時岩谷さんにほぼ完成品と思わせるゲームを見せていただきました。画面が単純な黄色い円のパックマンと4種4色のゴーストで形成されており、そこからデザインを考えていき、短時間であの円形に手足をつけたんです。その際あまりにも単純なので「何か特徴を出さないといけない」と思って、目を昔のマンガ風にしました。ちなみに、黒い両目が欠けているのは、ゲーム画面上でのパックマンの形をモチーフにして、ぎゅっと縦に引っ張った形からデザインしたからなんですよ。誰も気がついてくれなかったけど、これにより個性が出たと同時に、インパクトも表現できたと思っています。

岩谷:ああ、なるほど!

山下:自分で描いておいてこんなことを言うのも変ですが、パックマンは悩みのなさそうなかなり明るいキャラクターで、僕自身も時々慰められることがあるくらいです。「こいつ、何にも考えてないな」と(笑)。見ていると気分が楽になる雰囲気のキャラクターですよね。

岩谷:山下さんが言ってくださったとおりで、パックマンというキャラクターは、悩むことがない単純なキャラクターで、そのうえ何でも食べてしまうという設定にしています。警察官の拳銃までも食べちゃうという―― 。そんなやつなんです(笑)。

山下:ロゴもその雰囲気に合わせてデザインをして、アメリカの古いアニメーションで使われていたようなものを意識していきました。

甲斐:それまでは使えるカラーが4色や5色で制限されていたものが、時代とともにバリエーションが増えて、山下くんが『ギャラクシアン(※7)』のデザインに新しい雰囲気を持ち込んでくれたことが、パックマンのキャラクターデザインにもつながったように思います。当時の僕らは『ビルボード』のようなアメリカの業界情報誌を読んでいて、そういうものも参考にしながら開発を行っていました。

※7 ギャラクシアン:1979年発売のビデオゲーム。ナムコ(当時)として初めてのシューティングゲーム。

遠藤:そういえば『ギャラクシアン』は、ロケテストのために夕方16時に筐体を搬入したところ、22時ころに盗まれてしまったんです。そこで社長の中村雅哉さんに電話をしたら、「盗まれるぐらいだったら大ヒットするよ」と言われたのを覚えています。それで自信をつけたことが、『パックマン』につながっていった部分もあったかもしれない。

――みなさんは当時、パックマンにどんな魅力を感じていましたか?

小野:やっぱり、キャラクターのインパクトがありましたよね。僕は1979年、『パックマン』の開発がされていたころにちょうど入社しましたが、山下さんがキャラクターを描かれて、僕が筐体の看板や側板を担当するという形で、手分けをして作業していました。

そこで、山下さんが描いたとおりに僕がパックマンを描こうと思っても、なかなかあのとおりに描くことができないんです。山下さんは簡単にできたと言っていましたけど、シンプルだけれども曲線もきれいで、すごく洗練されたデザインだと思います。僕がドット絵にかかわるのは『ギャラガ』以降なので、当時はまだゲーム画面のドットのキャラクターにはかかわっていなかったんですが、「何でこんなにきれいなものができるんだろう?」と思っていました。特にゴーストはインパクトがあって、2パターンで歩くようにしているところは大いに参考になりました。それは今でも自分の中の大きなものとして持ち続けています。

山下:ゴーストも、いろんな種類がいておもしろいですよね。

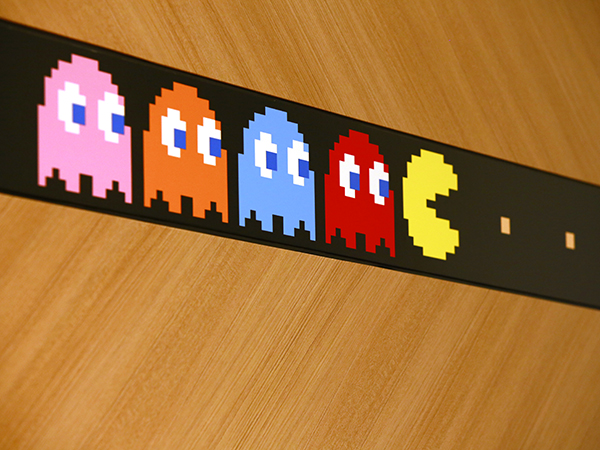

岩谷:そうなんです。「オイカケ(アカベエ)」「マチブセ(ピンキー)」「キマグレ(アオスケ)」「オトボケ(グズタ)」の4匹がそれぞれ異なる動きをするように、舟木さんが考えてくださいました。

――ゲーム内でパックマンがパワークッキーを食べると、それまで追いかけられていたゴーストたちを逆に追いかけて食べられるようになりますが、その際もゴーストは消滅してしまうのではなく、ちょこちょこと目玉になって巣に戻っていって再びパックマンの前に登場しますよね。こうしたパックマンとゴーストとの関係性も印象的でした。

岩谷:これはつまり“食べられた”のではなくて、“噛みつかれて逃げた”ということなんです。これも“誰にも嫌な思いをさせない”という発想から出てきたもので、パックマンとゴーストは、ゲームの中で『トムとジェリー』のように仲良くケンカしています。当時の僕はマンガやアニメーションばかり観ていたので、ゴーストのキャラクターを考えていく際には『オバケのQ太郎』が頭にありましたし、パックマンとゴーストの立場が途中で逆転するというアイデアも、『ポパイ』のホウレンソウから着想を得たものでした。そんなふうに、当時の私のアイデアの出所は、そのほとんどがマンガとアニメーションでした。

遠藤:営業担当としては、当時人気があった他社の作品に対抗できるようなものが出てきたな、と思ったのを覚えています。ゲーム業界をひっくり返せるような、喫茶店に持ち込めるようなゲームが出てきたなと思いました。

大杉:幕間の演出(コーヒーブレイク)を取り入れたのも、初めてだったんじゃないですか? その辺りが新鮮だなと思っていました。『パックマン』は僕も随分遊びましたよ。

岩谷:コーヒーブレイクに関しては、舟木さんから強く反対されて、「ゲームと関係のないプログラムを何でやらなきゃいけないんだ」と言われましたが、「これはプレイヤーの休憩時間であり、目標にもなります。売り上げに非常に大きく貢献するものなんですよ」と説得して何とか作ってもらいました。

「作りたかったゲームができたかもしれない」 遂に『パックマン』が完成!!

原口:そして、BGMは甲斐さんが作ったんでしょう?

甲斐:そう。あの当時、岩谷くんはオールマン・ブラザーズ・バンドが好きだったんですよ。

岩谷:ああ……!!

甲斐:そこで、それに通じるような方向性(アメリカ南部風のロック)で音楽を考えていったんですが、僕の場合は、そこからロマの雰囲気が感じられる音楽を連想して……ハンガリー出身のギタリスト、ガボール・ザボを参考にしました。この人は、カルロス・サンタナが大好きだったギタリストでもあります。その人がワンコードで演奏する曲をおもしろいなと思っていたんです。当時の日本の音楽は基本的にメロディを重視したものばかりでしたが、『パックマン』では「ストーン、ツッ、ストーン、ツッ」とドラムを入れて、そこに半音上がったり下がったりするようなちょっとずらしたコードを乗せていきました。

岩谷:オールマン・ブラザーズを意識してくださっていたという話を今初めて聞いて感動しています。ありがとうございます。

――続いて、基板についてもお話を聞かせてください。

石村:基板については、その前に『ギャラクシアン』があったので、最初「こんな感じのゲームにしよう」という段階までは『ギャラクシアン』のハードを流用して作業して、最終的な仕様が分かってきたところで新たに基板を設計しました。そのとき意識したのは “量産性”についてですね。『ギャラクシアン』まではとにかく動くことだけを重視して入手困難な部品を使っていたので、量産するときにとても効率の悪いものになってしまっていたんです。

原口:あれは大変でしたよね。当時、半導体の購入は私一人で担当していて、女性社員が助手をしてくれていたんですが、大変な作業でした。業者さんによってはスケジュール通りに到着しないことも多かったですから、いろいろな形で調整をしていきました。

石村:その経験があったので、『パックマン』のときには、「誰がどう作っても安定性があるようにすること」を第一目標にしました。ですから、たぶん不具合や調整が必要になるようなことも少なかったんじゃないかと思っています。

――筐体については、どんなふうに開発していかれたんでしょうか?

大杉:レバーに関しては、コンパクトで耐久性のある上手いものが作れたのかなと思っています。レバーが動く部分には普通は使わない自動調芯のベアリングをつかいました。

猿川:あの十字レバーはすばらしかったですよね。

大杉:また、一番勉強したのは(レバーを動かす)マイクロスイッチの位置をどうするかということです。というのも、マイクロスイッチのスペックを見ると「ちょっとしたオーバーロード(過負荷)をかけると寿命が何百万回に減りますよ。でも、ちゃんと使えば何千万回になりますよ」と、すごく微妙なことが書いてあったんです。そこで、オーバーロードをかけないよう設計しました。後々考えると、電流がすごく少ないので、実は大した問題ではなかったんですけどね。ただ、そのときの設計内容は、いまだに他社さんでも使われているんじゃないかと思います。

そんなふうに開発時点では耐久性も上手く行ったんですが、生産段階に入って別の担当者から「筐体を開けてみたら、鉄の粉が山盛りになっているぞ」と連絡がありました。これは、僕らがもともと設計時に摩耗対策用に指示していた樹脂性の白いグリス(潤滑油)を別のものに差し替えてしまっていたことが原因でした(笑)。筐体全体のデザインについては、『ギャラクシアン』である程度は汎用性のあるものができたので、『パックマン』では絵柄を変えました。一番問題だったのは看板ですね。当時、10色ぐらい使っていたのかな?

小野:いや、そんなには使っていないと思いますよ。

大杉:とにかく印刷にシルクプリントを使っていたので、一色使うごとに乾かす工程が必要になってきます。ですから、仮に10色あれば、10回の工程が必要になってくるわけなんです。

小野:筐体の看板については透けないように、たしか裏打ちを銀でしたんですよね?

山下:そうそう。銀。

小野:その時点で、一つ版を使ってしまうことになるので、大変ではありました。それぞれのパーツについて、それなりに苦労を重ねて完成させていきましたね。

――ロケーションテストのときのことも思い出していただけますか?

岩谷:ロケーションテストは、今は渋谷ヒカリエになっている東急文化会館の屋上のゲームコーナーで行いました。1980年の5月22日が最初です。ここは映画館から出てきた人たちが通る導線でもあって、中高生から年配の方まで総じていろんな方がいらっしゃる場所で、男女比もまんべんなく調査できるだろうということで設定した場所でした。当日私は現地にへばりついて、お客さんの様子を観ながら気づかれないようメモを取っていたんですが、企画の狙い通り、女性がキャーキャーと言いながらプレイしてくださったり、カップルの方々が楽しそうに遊んでくださったりしたので、コンセプトがきっちりと当たったという思いが強かったと思います。

――つまり、「作りたかったゲームができたかもしれない」と。

岩谷:そうですね。特に気になったのはゲームの難しさでしたが、コアなゲーマーの方ではない、いわゆる一般層と呼べるような方々が、みなさん押し並べてしっかりとゲームをやり込んで楽しんでくださいました。その様子を見てとてもうれしかったのをよく覚えています。

※取材は2020年11月上旬時点の内容です。

※撮影時のみ、マスクを外しています。

【取材後記】

ビデオゲームの人気が広がっていく中で生まれた『パックマン』。前編では、その完成までの苦労や試行錯誤をお話いただきました。続く中編では、販売開始以降の人気の広がりや、当時のゲーム業界の状況などをお話いただきます。こちらもぜひお楽しみに!!

取材・文/杉山 仁

フリーのライター/編集者。おとめ座B型。三度の飯よりエンターテインメントが好き。

中編はこちら

1977年にナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。『パックマン』のほかに『ジービー』『ボムビー』などのゲームデザインを手掛けた。現在は東京工芸大学名誉教授を務める。