1980年の発売以降世界中で愛され続けているパックマンが、発売から40周年を迎えました。ファンファーレでは、この作品に関わってきた多くの方々にお集まりいただき、3本立てでその歴史を紐解きます。

You can read this article in English (published June 17, 2021)

中編では世界で『パックマン』旋風が巻き起こった1980年代初頭を振り返っていただきます! 前編に引き続き、『パックマン』の開発・製造にかかわった皆さんにお話を聞いていきます。

岩谷徹

企画・ゲームデザイン

甲斐敏夫

サウンド(ゲームスタートジングル、コーヒーブレイクBGM)

1970年にナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。『30test』など様々なエレメカの立体造形デザインの担当にとどまらず、『パックマン』『ギャラクシアン』などの音楽制作も担当。また80年代中盤頃までのゲームタイトルのネーミング開発もとりまとめていた。さらにナムコロゴのデザインも手掛けている。

石村繁一

基板設計

1976年 ナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。アーケード版『パックマン』のみならず、ファミコン版『パックマン』や『リッジレーサー』などにも関わり、99年からは携帯向けコンテンツを手掛け、成長させた。2005年にはナムコ(当時)の代表取締役社長を務めている。

大杉章

筐体設計

1972年にナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。 数多くのエレメカ、ビデオゲームの制作にかかわった筺体「設計」のエキスパート。『フォーミュラX』『サブマリン』『シュータウェイ』『パックマン』『ギャラガ』『ファイナルラップ』など、1970~1980年代のさまざまなナムコゲームの設計に携わる。

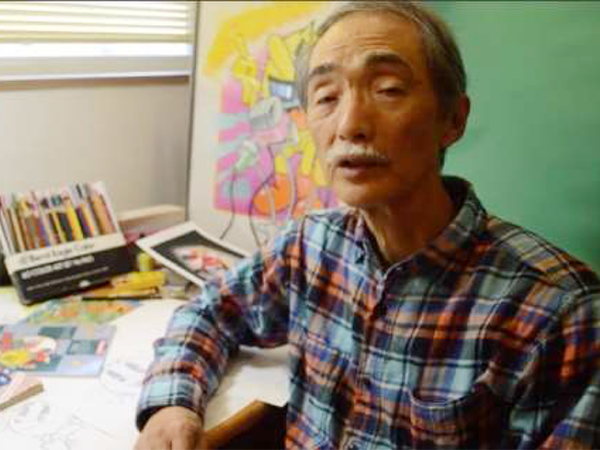

山下正

キャラクターデザイン(キャラクター、ロゴタイプ)

1970年にナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。『パックマン』のほかに『ギャラクシアン』(ロゴを含むグラフィックデザイン)など30機種以上のデザインに関わる。現在は一般社団法人新極美術協会にて委員を務め、画家として活動。

小野浩

筐体 看板デザイン

1979年にナムコ開発部デザイン課入社。『パックマン』のほかに『ギャラガ』『ゼビウス』など80機種以上のデザイン・ドット絵制作に関わる。2016年からドットアーティスト“Mr.ドットマン”としても活動し、ドット絵作品を発表するほかワークショップなども実施する。

原口洋一

生産部(半導体調達)

1973年にナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。生産部として『パックマン』のほかに『リブルラブル』などの半導体調達に関わる。

猿川昭義

国内販売

1967年にナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。国内販売担当として『パックマン』のほかに『サブマリン』『ゼビウス』などの販売に関わる。

遠藤勝利

国内ロケ事業統括

1963年にナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。国内ロケ事業統括担当として『パックマン』のほかに『ゼビウス』などに関わる。

地道ながら確実に広がっていった日本でのパックマン人気

大杉:『パックマン』(1980年)や、その直前の『ギャラクシアン』(1979年)の場合は、発売前に会社に置いてあった試作機も、みんなが仕事そっちのけでプレイしていましたよね。

岩谷:お昼休みにやってくれているかどうかが、人気のバロメーターのひとつでした(笑)。

大杉:自分の仕事が終わってからも帰らずにずっとプレイしていた社員がいたんです。そういう様子を見て、「これは売れるなぁ」と思いました。私は、12~13面(ステージ)ぐらいまでいったんじゃないかな。ある程度パターンを掴んで、読んでいく必要があるゲームですよね。

猿川:ナムコ(当時)でも初めてだったと思うんですが、『パックマン』のときは、発売に先がけてプライベートショー(※企業が単独で主催する展示会)も行ないました。けれどその時点では、業者さんの反応はそれほど熱いわけではなかったと思います。当時シューティングゲームやレースゲームがたくさん出ていた中で、『パックマン』は非常に変わったゲーム性だったこともあり、業者さんも判断に迷っていたのかもしれません。ただ、北海道から来た普段はあまりゲームをやらないタイプの方が、ショーが終わるまでずーっとプレイしていたのが印象的だったんです。そのときに、このゲームは幅広い人たちが遊べるものなんだなと感じました。

その後販売がはじまるわけですが、当初は手配していた台数からすると余裕がある状態だったと思います。ただ出荷して40~50日を過ぎたあたりから、業者さんも『ギャラクシアン』と比べると売上は派手ではないが持続性があるということがわかってきて、(『パックマン』の)注文がどんどん入ってきました。

遠藤:(前編で)岩谷さんが「男性だけではなく、女性も楽しめるゲームをめざした」と言っていましたが、喫茶店に女性がひとりで入って『パックマン』を遊んでいるところを見て、このゲームは本当にいろんな人が遊べるものなんだなと感じました。当時、設置場所をいろいろと回っている中でそういう様子をよく目にしましたね。それ以前はカップルで来てワーッと騒ぐようなことはあったと思いますが、女性がひとりでゲームをしているというのはあまり見られない光景だったんです。

そうして日本国内では長く売れ続けて、その結果どんどん広がっていったイメージです。販売がはじまって6ヵ月ぐらい経ってから、さらに売り上げが上がっていきました。

あのころの違法コピー商品との戦いが、今のゲームの発展につながっている

――(前編で)1970年代のゲームは1~2か月で売り上げが落ちてしまうものが多かったとうかがいましたが、『パックマン』は落ちなかったんですね。

猿川:そうなんです。ただその一方で、1979年の『ギャラクシアン』から、『パックマン』『ギャラガ』『ポールポジション』『ディグダグ』、1983年の『ゼビウス』辺りまでは、違法コピー商品との戦いの時代でもありました。ナムコ(当時)の場合は、違法にコピーされたものに対して、「デッドコピー(そっくりそのまま模造すること)なので料金を払ってください」と通達し、支払ったものに関しては、許諾証としてシールを発行していました。たしか1枚2万円ほどで発行していたと思います。コピー商品に関しては、そのシールが貼ってあるかどうか、番号が正しいものであるかどうかをチェックしていました。『ゼビウス』あたりまでは、そういったことにかなり力を注いでいました。

当時はさまざまなタイトルについて、多くのコピー品が出回っていましたが、ナムコ(当時)はずっとコピー品を作らないという方針でいましたので、コピー品を調査していく過程で、ナムコ(当時)は業界でも完全に孤立していく状況にありました。ですが、1984年の『パックマン』事件(※1)での判決が、今の業界の基本になって成長を支えてきたことを考えても、この辺りはもっと評価されてもいいんじゃないかな、と思うんです。当時コピー品をそのまま許してしまっていたら、ゲーム業界は今のように発展しなかったんじゃないかと思いますし、あそこで競争が生まれたからこそ、現在までの技術の発展につながった部分があるとも思うんです。

※1『パックマン』事件:ナムコ(当時)が発売したビデオゲーム『パックマン』の著作権をめぐる訴訟。都内で喫茶店を経営する企業が『パックマン』の違法コピー品を設置し営業を行っている(上映権を侵害している)として、ナムコが損害賠償を請求し、認められた。その後、1985年には“プログラムの著作物”が、著作権法に明記されることとなった。

猿川:また、『ギャラクシアン』が出た1979年から『パックマン』が出た1980年ごろというのは、ゲーム業界は『スペースインベーダー』のブームが落ち着き、バブルの崩壊に近い状態でした。当時ほとんどの業者さんは力が弱く、メーカーから買って機械を入れてから支払いが終わるまでに1年ほどかかっていたんです。そのため、いち早く機械を入れて稼げた場合はよかったんですが、支払い終えるまでにそのゲームの人気が落ちると、当然業者さんは立ちいかなくなってしまいます。そういった方が増えてきたところに『ギャラクシアン』や『パックマン』が出たので、当時のゲーム業界にとってこの2タイトルは救世主でもあっただろうと思います。

もちろん『スペースインベーダー』の手形を今度は『ギャラクシアン』や『パックマン』の売り上げで支払っていくわけですから、次にさらなるヒット商品が出ないと『ギャラクシアン』や『パックマン』の支払いができません。そこで、私たちのほうでは支払い期間を短くしたり、担保を取ったり、連帯保証人をつけたりと、いろんなことを整えていきました。その結果、大きな問題もなく軟着陸することができました。

――『パックマン』以降も、ナムコ(当時)のヒット作が続いたからこそですね。

猿川:そうですね。『パックマン』も長く遊んでもらえましたし、他社さんでもさまざまなゲームが出てきました。ナムコ(当時)としても、アタリ・ジャパンを買収しておそらく金銭的には厳しい時代だったんじゃないかと思いますし、そういう意味でも『パックマン』が会社や業界を救ってくれた部分があったはずです。

“マイ・ファースト・ゲーム”が『パックマン』になった――。海外での大ブーム

――『パックマン』は今では世界中にファンがいると思いますが、当時の海外展開についてはいかがでしょうか。

原口:『パックマン』の場合は、半年ほど遅れて販売を開始した海外で日本以上に大ヒットすることになりました。アメリカで展開した瞬間に、すぐに人気が爆発したんです。最初は3000台の注文だったものが20万、30万とどんどん増えていって、ものすごい勢いで広がっていきました。ですが、今度は違法コピーを防止するために入れていたゲートアレイ(受注に応じて配線を行うIC)を、お願いしていたメーカーさんが一か月に3000個しかつくっていなかったという問題に直面し……。石村さんに相談しましたよね?

石村:そうですね。その結果、せっかくコピー対策としてブラックボックスにしたICチップの中をもう一度汎用品でつくり直して差し込むことになってしまいました(笑)。

――どうしてそこまで海外ユーザーからの人気を得られたのでしょうか。

岩谷:そんなにスリルがあるわけではない、かわいらしいゲームが海外でヒットしたのは、やはり操作性がやさしく老若男女に遊んでいただけたことが要因だったのかなと私は分析しています。ビデオゲームに初めて触れる人が「これはおもしろい!」と感じるきっかけをつくったのが、日本では『スペースインベーダー』だったとしたら、海外では『パックマン』だったということなのかなと。海外の方にとっては「“マイ・ファースト・ビデオ・ゲーム”はパックマンだった」という状況が生まれていたんだと思います。

原口:当時、サンフランシスコの路面電車がパックマン柄になっていたのを覚えていますね。

山下:僕も海外で「私が(パックマンの)キャラクターデザインをした」と言ったら、現地の男性に抱きしめられた経験がありました(笑)。「あなたはすごい!」と。サインを求められたりもしましたね。

甲斐:1980年代のはじめはそれほどでもなかったんですが、特に1982年ごろになると、アメリカでの人気も本当にすごい状況になっていたと思います。

――1982年というと、アメリカで『パックマン』のTVアニメが放送されて、バックナー&ガルシアの楽曲「パックマン・フィーバー」がアメリカの音楽チャートでトップ10に入っていたころですね。

原口:『パックマン』の筐体が昼過ぎに故障したと言われて何だろうと思ったら、(プレイした人が多すぎて)すぐに硬貨がいっぱいになってしまって、硬貨を入れられない状態になってしまっていたということもアメリカではありました。そういう状況を知るたびに、これはすごいことになっているぞと思っていましたね。

甲斐:そういえば、1980年代に「アメリカから電話がかかってきたので出てほしい」と言われて電話に出たら、それがオノ・ヨーコさんだったこともありました。直接お話をしたのですが、「パックマンがどうしても欲しいんです」と言っていただいて。ほかにも、アンディ・ウォーホルさんが『パックマン』を題材に作品をつくってくれたこともあり、「『パックマン』はこれだけの存在になったんだな……!」と感じました。

山下:僕もイラストにサインをしてオノ・ヨーコさんのところに送ったのを覚えています。たしか、息子のショーン・レノンさんに宛てたものでしたね。

『パックマン』40周年に際して、プロジェクトチームの皆さんが思うこと

――『パックマン』は」1980年の誕生以降、40年経った今も多くの方に愛されています。皆さんはこの状況について、どう感じていらっしゃいますか?

石村:我々は今から40年前に『パックマン』を生みだしたわけですが、結局その後何十年間もずっと作品にかかわり続けてくださったのは、現在にいたるまで『パックマン』をサポートし続けてくださったスタッフの皆さんや、楽しんでくれたユーザーの皆さんだったと思うんです。『パックマン』が大ヒットしたときに「これは1980年代を代表するキャラクターだ」と言われたこともありましたが、あのときはまだまだ生まれたばかりの作品で、実感が湧きませんでした。ですがあれから40年経って『パックマン』もそれなりのポジションを築くことができているというのは、皆さんが育ててくださったということだと思うんです。そのことに「ありがとうございます」と感謝を申し上げたいです。

猿川:私も「『パックマン』をずっとフォローしてくださってありがとうございます」という気持ちです。最近ではよりさまざまな場面で『パックマン』の姿を目にする機会が増えてうれしい限りです。

小野:これからも新しい展開ができたり、いろいろなものとのミックスが生まれたりしていくなかで、『パックマン』の魅力がより広がっていってくれたらいいなと思っています。

甲斐:僕が改めて思うのは、40年前のあの時代にまるで夢のようなことを言っていた岩谷くんというおもしろい人がいて、彼の挑戦を許した周りの環境があって、そこにきまじめなプログラマーが一緒になって、みんなでひとつのものを作っているという、その雰囲気がすばらしかったということです。それはナムコ(当時)にとっても宝だったんじゃないかと思いますし、そんな作品に参加できたことを、僕もうれしく思っています。

山下:今はキャラクターもひとり歩きしていますし、時代とともに線も変わっていって、自分では今のほうが熟れていると思っているところです。そうやって年月を重ねていくなかで、今ではまるで自分の子どもみたいな存在になってきています。

岩谷:僕としては、入社してから随分長い間わがままな自分を放っておいてくれたなというのが一番の感想です(笑)。また、これまでもインタビューのたびに皆さんのお名前を出してはいたのですが、どうしてもスペースの関係などでカットされることも多く、私だけが『パックマン』をつくったように思われてしまうことがありました。ですが、『パックマン』は、今ここにいらっしゃる方をはじめ、本当に多くの皆さんの協力でつくられたものです。販売してくださった方も営業してくださった方も含めて、40年の間に『パックマン』が世界中の人に愛されるようになっていったのは、そういうチームワークのなかで起こった出来事だったんだなと感じています。改めて多くの方々に感謝を申し上げます。

『パックマン』は時代の変化のなかで時には厳しい立ち位置になったこともありましたが、私は実際に大学でゲームを学問として教えたり、ゲームの学会を作ることができたりと、多くのかけがえのない機会を得ることもできました。そしてさまざまなことを経験した今も、やはりゲームにはまだまだ可能性があると思っているんです。「楽しい」「遊ぶだけ」のゲームから、社会問題を解決するための方法、ゲーミフィケーションのようなものまで含めて、これからもそんなゲームの将来を一緒に考えていきたいと思っています。

※取材は2020年11月上旬時点の内容です。

※撮影時のみ、マスクを外しています。

【取材後記】

この中編では、『パックマン』販売開始以降のお話を通じて、世界的ブームになっていた当時の状況を振り返っていただきました。中でも印象的だったのは、『パックマン』が40年愛される存在になれたのは、その後もずっとこの作品の魅力を伝え続けてくれた人がいたからこそだ、という、皆さんのお話でした。続く後編では、その後の『パックマン』の歩みや作品としての広がりについて、お話をうかがっていきます。

取材・文/杉山 仁

フリーのライター/編集者。おとめ座B型。三度の飯よりエンターテインメントが好き。

後編はこちら

1977年にナムコ(当時)の前身となる株式会社中村製作所入社。『パックマン』のほかに『ジービー』『ボムビー』などのゲームデザインを手掛けた。現在は東京工芸大学名誉教授を務める。