中村製作所時代にはじまり、現バンダイナムコエンターテインメントに至るまでの、歴代のエポックメーキングを生み出したクリエイターに、当時の貴重なエピソードを伺うインタビュー企画「バンダイナムコ知新」の連載がスタートします!

第1回 ビデオゲームのはじまり(前編)

バンダイナムコエンターテインメントのルーツは中村製作所にさかのぼります。そこから、ナムコ、バンダイナムコゲームスと、会社としての形を少しずつ変化させつつ、時代とともにさまざまなクリエイターたちが作品を世に出してきました。

そんな歴代のエポックメーキングを手掛けてきた皆さんに、当時のチャレンジエピソードを聞いていく連載企画「バンダイナムコ知新」がスタートします。

連載の第1回目は「ビデオゲームのはじまり」がテーマ。数多くのゲーム設計を担当してきた大杉章氏にご登場いただき、エレメカからビデオゲームへの移行期についてお話を伺います。

大杉章

1972年、中村製作所(のちのナムコ)入社。数多くのエレメカ、ビデオゲームの制作にかかわった筺体「設計」のエキスパート。『フォーミュラX』『サブマリン』『シュータウェイ』『パックマン』『ギャラガ』『ファイナルラップ』など、1970~1980年代のさまざまなナムコゲームの設計に携わる。

1日に7~8個のエレメカのアイデアを出していたことも

大杉:私が中村製作所(のちのナムコ)に入社したのは、1972年です。開発の部署に配属されまして、エレメカ(※1)のゲームを作るためのアイデア出しが最初の仕事でした。世に出ているいろんなゲームを見て回ってヒントにして、毎日アイデアを出していましたね。

※1 エレメカ

エレクトロニクスとメカトロニクスを組み合わせて作られた造語「エレクトロメカニカルマシン」の略。ブラウン管を使わないすべてのアーケードゲームを指すという分類が一般的。

――1972年といえば、世界初の家庭用テレビゲーム機『オデッセイ ※2』が発売され、商業的に成功した世界初のアーケードゲームと言われる『ポン ※3』が登場した記念すべき年……。ですが、日本でビデオゲームはまったく認知されていない時代でしたね。入社された当時の中村製作所には、どんなエレメカゲームがありましたか?

※2 オデッセイ

アメリカの家電メーカー、マグナボックスが1972年に発売した、世界初の家庭用テレビゲーム機。28種類のゲームを内蔵。

※3 ポン

1972年にアタリから発売されたアーケードゲーム。オデッセイのテーブルテニスが元となった、パドルを操作してボールを打ち合うシンプルなゲーム。

大杉:いろいろありましたが、売れていたのは『レーサー ※4』(1970年)ですね。当時は、あまり多くのゲームは開発していませんでした。私が入社したときに開発に入った同期は3人で、全員でも10人ぐらいでしたから。ほとんど、ロケーション運営の会社だったと思います。1年に1個ぐらいのペースでゲームを作っていて。

※4 レーサー

1970年稼働。リアルな自動車運転の感覚が体験できる、エレメカ式レースゲームの先駆け。

――これから自社製品を増やしていくために、新人にアイデアを出させていた時期だったと。一口に「エレメカ」といってもモノは様々ですが、当時はどういったタイプの製品があったのでしょうか?

大杉:『レーサー』や『サブマリン ※5』(1979年)などのエレメカ式ゲームを、我々はよく「効果モノ」と呼んでいました。まずどういうエフェクト(効果)を見せるかという案があって作られたゲームですね。そういう「効果モノ」と、あとは「クレーンゲーム」と「乗り物」。大まかに分けると、それらの3種類のエレメカがありました。

※5 サブマリン

1979年稼働のエレメカ式シューティングゲーム。潜望鏡を動かし、魚雷を発射して敵の軍艦を狙う。

――上層部の方から、エレメカ制作に関する明確な指示はあったのでしょうか?

大杉:特になかったです。自分たちで思いついた自由な発想で作っていましたね。営業のスタッフなども含めた会議で、みんなでアイデアを出し合っていました。1日に7~8個ぐらい考えたこともありましたよ。アイデアは出勤の電車の中で考えることも多かったです。それで会社に着いて、忘れないうちに書き出したり。

――スタッフの皆さん総出でのアイデア出しが、当時の中村製作所を支えていたのですね。大杉さんが最初に作ったエレメカは何ですか?

大杉:『レーサー』の筺体を大きくした、『フォーミュラX ※6』 (1973年 )というゲームです。けっこう売れたんですよ。作ったというよりは、設計にタッチしたということですね。『フォーミュラX』は筺体が大きくて、ボウリング場ぐらいにしか置けなかったんですけど。

――そこで作られたのが、『フォーミュラX』を小型化した、お店が小さくても設置できる『F-1 ※7』(1976年) ですね。

大杉: そうですね。『F-1』は小型化しただけでなく、視覚効果を上げて、リアリティーを増しました。幻灯機でスクリーンにコースを映すんですが、中に入っている電球を改造したんです。そのため、コピー品が出回っても、電球の工夫まではマネできていなかったですね(笑)。

※6 フォーミュラX

1973年稼働のエレメカ式レースゲーム。ほぼ原寸大のF1筺体に乗ってドライプできる、『レーサー』の大型版。1976年に、これを小型化した『F-1』が登場。

※7 F-1

1976年稼働のエレメカ式レースゲーム。『フォーミュラX』が小型化され、視覚効果もパワーアップ。海外でもヒットし、翌年には、さらにスピード感が増した『F-1 マッハ』も登場。

――レースゲーム以外では、どういったエレメカ製作に関わられましたか?

大杉:そのあとは、いろいろと失敗も重ねながら、モノになったのは『シュータウェイ ※8』 (1977年) です。このエレメカは、私がメインで作りました。私がかかわったエレメカで一番ヒットしたと思います。どのくらい台数が出たかはちょっと覚えていないですが。

※8 シュータウェイ

1977年稼働のエレメカ式クレー射撃体感マシン。2018年、『シュータウェイPRO』 というリバイバル版が開発される。

――クレー射撃体感マシンですね。当時の中村雅哉社長 (※9)のご趣味が射撃だったと伺っているのですが、『シュータウェイ』の開発は、そういったことも関係しているのでしょうか?

※9 中村雅哉社長

1925年生まれ。1955年、有限会社中村製作所を創業。1971年、社名変更に先だってNAMCOブランドを使用開始、1977年に社名をナムコへ改める。2017年死去。

大杉:それは関係ないですね(笑)。中村社長は、逆に銃に対してシビアでうるさかったんですよ。射撃ゲームを作ると、銃のデザインが良くても「機能的におかしいだろう」とか、ずいぶん言われましたね(笑)。だから、銃についてはみんなで真剣になって調べましたよ。

――詳しいぶん、こだわりが強いと。お話を伺うと、エレメカ開発時代の大杉さんは、設計以外にもさまざまなお仕事にタッチされていたのですね。

大杉:そうですね。私は、基本は機械の設計屋なのですが、エレメカのアイデア出しを含め、いろんなことをやっていました。一番変わった仕事では、大型乗り物『ロボコン ※10』(1975年)を作ったときに、ロボコンのしゃべる台詞を考えたことがありましたね(笑)。考えた台詞を声優さんのところに持って行ってお願いしました。

※10 ロボコン

1975年稼働の大型乗り物。当時の子供たちのアイドル・ロボコンに子供2人が乗ることができ、ロボコンの声が 子供たちを空中散歩に案内する。1977年には『ロボコンエース』というドライブ式乗り物も登場。

©️石森プロ・東映

――素敵な遊具ですね(資料を見ながら)。憧れのロボコンに乗れて、声も 聞けるなんて、当時の子供は飛びついたでしょうね。

エレメカの修理に奔走した日々

――当時のエレメカの制作で、苦労された部分についてお聞かせください。

大杉:シューティングゲームの『サブマリン 』は、完成までに3年以上かかっています。1つ1つの効果をじっくり研究して作りましたので時間がかかりました。爆発するところとか、魚雷が走るところとか……。私がかかわったゲームの中では、最長じゃないですかね。

――エレメカを出荷したあとのトラブルなどもあったのでしょうか?

大杉:出荷したあとは、だいたい問題が起きます(笑)。しっかり計算して作ったつもりでも、部品が壊れたり。思ったよりもプレイヤーの使い方が過酷だったというパターンが多かった。設計者の想定と、耐久力が違うというのはよくありましたね。 そういうことを経験しながら、我々も設計や修理のノウハウを蓄積していきました。

――故障した場合は、修理部隊が全国に飛んだりしたのでしょうか?

大杉:エレメカのときは、わりとお店の人が直したりしていました。我々から部品を送るとか、そんなことで済むパターン が多かったです。体感ゲーム筺体などは部品を送るだけでは済まなくて、みんなで直しに現地まで行ったりしましたけど。我々は車のシミュレーターもだいぶ作ったんですけど、車の部品を使うとまずすぐ壊れますね。

――それは、本物の車の部品を使うと……ということですか?

大杉:はい。アクセルにしろ、ブレーキにしろ……。一番はドアですね。普通の車は、ドアの開閉なんか1日に数回じゃないですか。でもゲームになると、1日100回ぐらい開閉しますから。あとは、ハンドルも弱いですね。すぐ曲がります。だから、我々が丈夫なハンドルを新しく作る。トラブルの話をしたら、きりがなく話せます(笑)。

――そういったトラブルを、お店やメーカーの方がコツコツと対処されていたおかげで、当時のゲーマーたちが楽しくプレイできていたのですね。頭が下がります。

ビデオゲームに感じた、エレメカにはない魅力

――ナムコがエレメカから、ビデオゲーム制作に移行した経緯をお聞かせください。

大杉:エレメカでずっとやっていたナムコも、「ビデオゲームを作らなければいけない」というのが根底にあった。投資が要るし、人材も要るんですが、時代の流れとしてやらなければいけなかったというところですね。ビデオゲームに手を出さずに衰退してしまったメーカーもありました。現実的に、「ビデオゲームのほうがおもしろかった」ということです。なぜおもしろいかというと、エレメカではできないことが全部できた。『スペースインベーダー ※11』(1978年) なんかでいうと、「隠れながら撃つ」とか、そういうことはエレメカだとできない。ビデオゲームはなんでもできて、おもしろいんです。

※11 スペースインベーダー

1978年にタイトーが発売したシューティングゲーム。模倣品も多数出回った、日本のアーケード史上最大のヒット作。「インベーダーハウス」と呼ばれる施設が日本各地に乱立した。

――ビデオゲームへと制作が移り変わって行ったときの、大杉さんの印象は?

大杉:エレメカの『フォーミュラX』や『サブマリン』などの「効果モノ」と比べて、ゲーム遊びのレベルが一段階上がったんだと感じましたね。

――大杉さんご自身も、ビデオゲームに将来性を感じていたということですね。

大杉:はい。ビデオゲームは企画の幅が広がるだろうと思っていましたね。そして、ビデオゲームは手離れがいい。作るのには時間がかかりますけど、部品点数も少ないですし、アフターケアも基板を変えればいいだけですから(笑)。ビデオゲームは、ゲーム料金を上げられたのもいいところですね。当初のエレメカはだいたい、1プレイ30円ぐらいだったかな。それを、100円に上げられた。メーカーにとって大きなメリットだったと思います。

――そのあと大杉さんは、ビデオゲーム制作とエレメカ制作の、両方にお仕事に携わっていくようになったのですか?

大杉:はい、両方やっていました。ビデオゲームは基本的に、操作部分や筺体の設計がメインの仕事でしたね。

多様なマーケティングでビデオゲームの手ごたえをつかむ

――当時、大杉さん含めたナムコの開発スタッフの方々が、銀座の歩行者天国に行って、ゲリラ的にビデオゲームのデモンストレーションを行ったと聞いています。

大杉:あのころはあまり世間にビデオゲームの認知度がなかったんで、繁華街でビデオゲームをプレイしたら、みんながどういう反応をするかを確かめたんです。今で言う、マーケティングになるんですかね。アタッシュケースに基板を入れて、テレビモニターを接続して、試作したゲームをバッテリーで動かすんですけど。大勢の人が立ち止まって、好奇の目で「何してるんだ?」と覗いていきましたよ。

――まさに、体を張ったマーケティングですね。

大杉:マーケティングといえば、軽井沢のスケートセンターの一角を借りて、当時のアタリ (※12)のビデオゲームを4~5機種稼働させて、夏の間ずっとロケーションテスト (※13)をやったことがありました。けっこう若い人が来て遊んで行きましたね。

※12 アタリ

1972年に創業したアメリカのビデオゲーム会社。ナムコは1974年、日本支社のアタリ・ジャパンを米国アタリ社から取得し、 ビデオゲーム機事業に進出。

※13 ロケーションテスト

アーケードゲームを世に出す前に、ゲームセンターなどで行われるテスト。ゲームバランスの調整や市場調査などの意味合いを持つ。

――若い人たちの食い付きが良くて、そこでもビデオゲームの手ごたえを感じたと。

大杉:はい。このマーケティングではしっかりとレポートを書いて、中村社長に読んでもらった記憶があります。もう、『ポールポジション ※14』(1982年) ができたころには、「ビデオゲームはなんでもできちゃうなぁ」というイメージが私の中にありましたね。それ以前の、アタリのゲームをいじっていたころはそう思わなかったですけど。

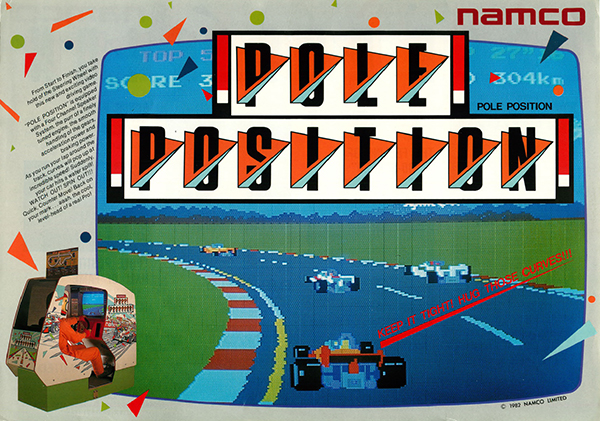

※14 ポールポジション

1982年稼働のレースゲーム。当時はトップビュー視点のレースゲームが主流で、立体的な表現はゲーマーに衝撃を与えた。1983年、3種類のコースが追加された『ポールポジションⅡ』 も登場。

――ナムコがアタリ・ジャパンを買収して、アタリのゲームのメンテナンスをしたり、アタリのゲームを日本でリリースしたりというのは、自社開発のゲームの研究になるだろうというもくろみもあったのでしょうか?

大杉:そこは私からはなんとも言えないですね(笑)。ただ、そういう経験がナムコにとって相当プラスにはなったことは確かですよね。

操作性抜群の十字レバーとボタンは大杉氏の努力の賜物

――大杉さんがかかわられていたビデオゲームで、とくに印象に残っているタイトルは何ですか?

大杉:そのころはもう、設計の責任者としてやっていましたから、あまりタイトルでは……。実質私が設計に関わったのは、『ファイナルラップ ※15』(1987年) ぐらいまでですね。そのあとは、現場に文句言っているだけであまり自分ではかかわっていない(笑)。「なんでできないんだ?」とか、「俺がやればできるよ」とか(笑)。

※15 ファイナルラップ

1987年稼働のレースゲーム。最大8人までの同時プレイを実現した通信対戦は、当時の快挙として語り継がれる。のちに、『ファイナルラップ2』『ファイナルラップ3』『ファイナルラップR』 と3作の続編も誕生した。

――ビデオゲームの設計をされていて、大杉さんの中で、これは会心の出来だという設計を教えてください。

大杉:『パックマン ※16』(1980年) の十字レバーと連射ボタンを設計したんですけど、あれはうまくいったと思いました。そのあと、ほかの業者もみんな同じ設計で出していましたね。

※16 パックマン

1980年稼働のアクションゲーム。パックマンを操って、迷路内に置かれたクッキーを食べていく。世界各国で好評を博し、もっとも成功した業務用ゲーム機としてギネスブックにも掲載。

――連射ボタンというのは、『ギャラガ ※17 』(1981年) などのシューティングゲームの、自機の弾を撃つボタンということですか?

※17 ギャラガ

1981年稼働のシューティングゲーム。宇宙空間を飛び回る敵昆虫型エイリアンの「ギャラガ」を撃ち落とす。1979年にリリースされた『ギャラクシアン』 の後継。

大杉:そうそう。それ以前はね、あんな速く押せなかったんですよ。構造上の問題で。

――今でこそ、レバーやボタン専門のメーカーがありますけど、そのころナムコは、完全に自社でデバイスを作られていたんですね。

大杉:そうです。社内で作っていました。特許料をもらいたいぐらいです(笑)。

――たしかにあの時代、ナムコのレバーは、ダントツで遊びやすかった記憶があります。エレメカのノウハウも影響しているのでしょうか?

大杉:それもあったかもしれないですが、エレメカのノウハウというよりも、ビデオゲームをやるときに、どうやったら遊びやすいかみんなでトコトン研究をしましたし、新たにマーケティングをするなかで分かってきた部分が大きいと思います。プレイヤーはもちろん、社内の企画者やプログラマーに「遊びやすいねぇ」と言われると、それだけでうれしかった。そのためにいろいろと試行錯誤しましたね。ビデオゲームは、ちょっとでも操作に違和感があるとイライラしますから。

――大杉さんから見た、ビデオゲームがヒットしてからのゲームセンターの印象はどうでしたでしょうか?

大杉:世間でよく言われていた、「不良のたまり場」というイメージは私にはなかったですね。

――ナムコが1980年代に明るいイメージのゲームを作って、直営店も明るいイメージで運営していましたが、開発や営業の方は、そういう雰囲気作りを意識していたのかな……と。

大杉:まあ、ギャンブル性の高いゲームとか、描写的に卑猥なゲームを作るのは避けていましたね。『ワンダーモモ ※18』(1987年) が少しだけ騒がれたぐらいだったと思いますし(笑)。

※18 ワンダーモモ

1987年稼働の横スクロールアクションゲーム。変身ヒロイン「ワンダーモモ」を操作し、悪の怪人軍団ワルデモンと戦う。ギャルゲーの先駆けという声も。

――大杉さんご自身は、現地に行って、自分が作ったゲームをプレイされているお客さんを見に行くことはありましたか?

大杉:自分の作ったゲームが世に出たときは、必ず見に行っていましたね。かなり頻繁に見に行ったほうだと思います。今でこそ、マーケティングなんていうかっこいい言葉がありますけど、当時は、お客さんはどういう部分を楽しんでいるのかを、自分なりに見て判断して、制作のヒントにしていましたね。そこで、喜んでプレイしているお客さんの姿を見ると手ごたえを感じますし、純粋にうれしいですよね。もちろん、そこにインカムが比例していれば、よりベストです(笑)。

――本日はありがとうございました。

次回は、「ビデオゲームのはじまり」後編。パックマンの開発に携わった岩谷徹氏にご登場いただきます。お楽しみに。

取材/見城こうじ

フリーのゲームディレクター。ナムコ出身。 代表作、任天堂『カスタムロボ』シリーズなど。現在、新作『Synaptic Drive』を開発中。https://twitter.com/kenjohkohji

取材・文/忍者増田

フリーライター。元ゲーム雑誌編集者。忍者装束を着て誌面やWeb上に登場することも多い忍者マニア。https://twitter.com/Ninja_Masuda